Das Wort Ritterlichkeit drückt nach M. Philarète Chasles, dessen scharfsinnige Ansichten wir oft übernehmen, eine Mischung von Sitten, Vorstellungen und Gebräuchen aus, die dem europäischen Mittelalter eigen sind und zu denen in den Annalen der Menschheit keine Analogie zu finden ist.

Die Eddas, Tacitus und die dänisch-angelsächsischen Gedichte Beowulfs enthalten die einzigen eindeutigen Dokumente über den Ursprung des Rittertums. Es erreichte seinen Höhepunkt kurz nach seiner Entstehung und verlor gegen Ende des 13. Jahrhunderts allmählich an Bedeutung. Zu dieser Zeit nahmen die Damen eine sehr prominente Stellung ein; sie bewaffneten die Ritter, verliehen den Ritterorden und die Ehrenpreise. Unter dem Einfluss der dieser Epoche eigenen Ideen schrieb Dante sein großes Gedicht, „einzig und allein“, wie er sagte, „um Beatrice Portinari zu verherrlichen“, ein elfjähriges Kind, das er zufällig in einer Kirche gesehen hatte. Zu dieser Zeit beschworen die schwäbischen Ritter, die von den barbarischen Ungarn, die ihre Feinde gewöhnlich mit ihren riesigen Pfeil und Bogen erschlugen, überfallen worden waren, sie „im Namen der Damen“, zum Schwert zu greifen, um „zivilisierter“ zu kämpfen. Doch schon bald begann das Rittertum sowohl als Institution als auch als Lehre zu verfallen. Froissart charakterisiert und beschreibt mit malerischer Lebendigkeit diese Tendenz zum Verfall, die im Laufe der Zeit zu einer völligen Umwandlung führte, so dass das ritterliche Ideal verloren ging und die Unabhängigkeit des Soldaten, einst nur Sklave seines Gottes und seiner Dame, der Unterwürfigkeit des Höflings wich und schließlich zu einer selbstsüchtigen und erbärmlichen Unterwürfigkeit wurde.

In diesen verschiedenen Epochen des organischen Wandels veränderte sich das Rittertum ständig entsprechend den jeweiligen Tendenzen der einzelnen Nationen. In Thüringen und Sachsen, in Irland und

Norwegen widerstand es dem wachsenden Einfluss des Christentums länger als anderswo. Seinen halbheidnischen Charakter zeigt es in einigen Passagen der „Nibelungen“, einem deutschen Epos aus dem

13. Jahrhundert, in denen der raue Einfluss des alten Germanentums noch deutlich spürbar ist. Zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert waren die Spuren dieser ursprünglichen Rohheit noch deutlich bei

den Franken zu erkennen, deren Tapferkeit darin bestand, ihr Blut zu vergießen, nichts zu fürchten und niemanden zu schonen. Diese Blutgier war im Süden Europas unbekannt; dort herrschte ein

liebenswürdiges und sanftes Wesen, und schon im 11. Jahrhundert wurde die ritterliche Tapferkeit durch feste Gesetze geregelt und brachte eine gelehrte und verfeinerte Dichterschule hervor. Von

der Provence aus fand dieser Geist der Galanterie und Poesie seinen Weg nach Italien und Sizilien, wo die barbarischen deutschen Ritter so oft dem Spott zum Opfer gefallen waren. Nach und nach

wurde jedoch das deutsche Rittertum von diesen südlichen Einflüssen beeinflusst. Die Minnesänger milderten nach besten Kräften die germanische Sprache, um die sanfteren Lieder der provenzalischen

Muse in ihr wiedergeben zu können, und die leichte, aber lebhafte Fantasie der Troubadoure nahm in ihren deutschen Versen eine sanfte Melancholie und oft eine metaphysische Anmut an. In

Großbritannien, wo die Realität immer das Ideal überschattet hat, blieb das Rittertum kalt, feudal und aristokratisch, während es von den Spaniern leidenschaftlich verehrt wurde, diesen edlen und

ritterlichen Nachkommen der Goten und Iberer, deren Kampf mit den Arabern ein einziges langes Turnier war, das mehr als sieben Jahrhunderte dauerte (Abb. 116). In religiösen Ländern nahm das

Rittertum klösterliche Züge an. Bei Völkern mit heiterem und lebhaftem Wesen grenzte es an Wollust und Zügellosigkeit. Alfons X., König von León und Kastilien, zwang seine Untertanen, sich

mönchischen Vorschriften zu unterwerfen, und schrieb ihnen die Form ihrer Kleidung sowie die Art und Weise vor, wie sie ihre Zeit verbringen sollten. In der Provence betrachtete die

Ritterlichkeit unerlaubte Liebe mit Nachsicht und machte sich über die Ehe lustig.

Ritterlichkeit war in Wirklichkeit eine brüderliche Verbindung oder vielmehr ein enthusiastischer Bund zwischen Männern mit Gefühl und Mut, mit Zartgefühl und Hingabe; dies war zumindest das edle

Ziel, das sie verfolgte und dem sie ständig nachstrebte (Abb. 117).

Abb. 116. – Schwert Isabellas der Katholischen. Auf dem Griff befindet sich die folgende Inschrift, teils auf Spanisch, teils auf Latein: „Ich wünsche immer Ehre; nun wache ich, Friede sei mit mir“ („Deseo sienpre onera; nunc caveo, pax con migo“). – Aus der „Armeria Real de Madrid“, einer Veröffentlichung von M. Ach. Jubinal.

So lobenswert seine Motive und Absichten auch waren, das Rittertum wurde nicht von allen positiv angesehen. In seiner feudalen Form missfiel es den Herrschern, die ständig versuchten, daneben und manchmal darüber einen Schwertadel zu schaffen, einen individuellen und persönlichen Rang, der nicht vom Vater auf den Sohn vererbt werden konnte (Abb. 118). So versuchte Philipp der Schöne, dem es an Soldaten mangelte, nachdem die Flamen sein Rittertum – das heißt seinen Adel – zerstört hatten, sofort diesen zu ersetzen, indem er anordnete, dass der älteste von zwei Söhnen eines Vasallen und die beiden ältesten von drei Söhnen in den Ritterorden aufgenommen werden sollten. Auf diese Weise schlug Friedrich Barbarossa Bauern zum Ritter, die auf dem Schlachtfeld persönliche Tapferkeit bewiesen hatten.

Die Kirche begnügte sich damit, die Ritter vor allzu kriegerischem Geist zu warnen und sie, soweit möglich, mit christlicher Nächstenliebe zu erfüllen; Ritter wurden oft sogar als eine Art

Leviten angesehen. „Zwischen den Pflichten eines Ritters und denen eines Priesters bestand“, heißt es im „Ordène de Chevalerie“. Daher der Grund, warum der Priester „der Held des Glaubens“ und

der Ritter „der Pontifex der wahren Ehre“ war. Daher der Name „Ordène“ oder Weihe für die Verleihung des Ritterstandes. Im 16. Jahrhundert schlug sich der spanische Ritter Don Ignatio von Loyola,

der als Gründer des Jesuitenordens berühmt wurde, zum Ritter der Jungfrau Maria und feierte seinen Eintritt in Gottes Dienste nach altem Brauch mit der Verbeugung vor dem heiligen Bild der Mutter

Christi.

Obwohl die Kirche den Frieden zu wahren sucht und Blutvergießen verabscheut, hat sie legitime Kriege nie verboten, und so schreckte der gute König Ludwig auf dem Schlachtfeld nie davor zurück,

seinem Feind sein Schwert bis zum Heft ins Herz zu stoßen. Und obwohl die Kirche den edlen Charakter und die Begeisterung für das Rittertum billigte, bemühte sie sich stets, dessen romantische

und kriegerische Tendenzen zu zügeln. Sein friedlicher und barmherziger Geist kommt in der feierlichen Segnung des Ritterschwertes zum Ausdruck, die wir dem Pontifikale entnehmen: „Heiligster

Herr“, sagte der amtierende Prälat, „allmächtiger Vater, ewiger Gott, der allein alles bestimmt und lenkt; der du, um die Bosheit der Bösen zu zügeln und die Gerechtigkeit zu schützen, durch

weise Fügung den Menschen auf Erden den Gebrauch des Schwertes gestattet und die Einrichtung der militärischen Ordnung zum Schutz deines Volkes gewollt hast; O du, der du durch den Mund des

dreimal seligen Johannes den Soldaten, die ihn in der Wüste suchten, befahlst, niemanden zu unterdrücken, sondern sich mit ihrem Sold zufrieden zu geben – wir flehen demütig um deine

Barmherzigkeit, Herr. Du bist es, der deinem Diener David den Sieg über Goliath und Judas Makkabäus den Triumph über die Völker gab, die dich nicht anbeteten; ebenso nun diesem deinem Diener

hier, der gekommen ist, um sein Haupt zu beugen. Gib ihm unter dem Joch des Militärs Kraft und Mut zur Verteidigung des Glaubens und der Gerechtigkeit. Schenke ihm mehr Glauben, Hoffnung und

Nächstenliebe. Erfülle ihn mit deiner Furcht und Liebe. Gib ihm Demut, Ausdauer, Gehorsam und Geduld. Mache ihn in allem so, dass er niemanden ungerechterweise verwundet, weder mit diesem noch

mit einem anderen Schwert, sondern dass er es zur Verteidigung von allem Gerechten und Rechten einsetzen kann.“

Der Bischof überreichte dem neuen Ritter das blanke Schwert mit den Worten: „Empfange diese Klinge im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und nutze sie zu deiner eigenen Verteidigung und der heiligen Kirche Gottes und zur Verwirrung der Feinde des Kreuzes Christi und des christlichen Glaubens. Und verletze, soweit es deine menschliche Schwäche erlaubt, niemanden ungerecht damit.“ Der neue Ritter erhob sich, schwang das Schwert, wischte es an seinem linken Arm ab und steckte es zurück in die Scheide. Der Prälat gab ihm den Friedenskuss und sagte: „Friede sei mit dir.“ Dann schlug er dem Ritter mit dem blanken Schwert in der rechten Hand dreimal sanft über die Schulter und sagte: „Sei ein friedfertiger, tapferer und treuer Krieger.“ Danach legten ihm die anderen anwesenden Ritter die Sporen an (Abb. 119), während der Bischof sagte: „Tapferer Krieger, der du an Schönheit die Menschenkinder übertriffst, gürte dich mit deinem Schwert um die Hüfte.“

Der Sohn eines Adligen oder auch eines Bürgerlichen, der für den Ritterstand bestimmt war, wurde im Alter von sieben Jahren der Obhut der Frauen entrissen. Diese ließen ihn jedoch nie dieses

Alter erreichen, ohne ihm ein Gefühl von Recht und Tapferkeit einzuflößen, das sein Verhalten für den Rest seines Lebens bestimmen sollte. Er wurde dann den Männern anvertraut, deren Schüler er

nicht nur war, sondern auch deren Diener; denn, so heißt es im „Ordène de Chevalerie“, „es ist angebracht, dass er Gehorsam lernt, bevor er regiert; sonst würde er den Adel seines Standes nicht

zu schätzen wissen, wenn er zum Ritter geschlagen würde.“ Darüber hinaus verlangte der Ritterkodex, der den Vorurteilen und Schwächen väterlicher Zuneigung misstraute, „dass jeder Ritter seinen

Sohn in den Dienst eines anderen Ritters stellte.“ Diese jungen Novizen, insbesondere wenn sie einer adligen und ehrenwerten Familie angehörten, fanden stets zahlreiche Fürstenhöfe,

herrschaftliche Haushalte, Herrenhäuser und Schlösser, die sie aufnahmen und sozusagen öffentliche Ritterschulen bildeten. Es gab außerdem Krankenhäuser, die von wohlhabenden und großzügigen

Adligen gegründet und unterhalten wurden, ähnlich wie die Colleges der Universität von Paris. Diese Krankenhäuser wurden von alten Rittern ohne Familie oder Vermögen geleitet, die es nicht für

schändlich hielten, kein Gehalt in Geld anzunehmen, sondern eine Pension in Form eines Hauses mit Verpflegung, in dem sie eine Art Ritterschule zum Wohle der Jugendlichen abhielten, die

versprachen, sich später der Institution zur Ehre zu erweisen.

Diese Jugendlichen wurden Pagen, Knechte und damoiseaux (Knappen) genannt und verrichteten unter ihren Herren und Herrinnen die demütigsten und häuslichesten Aufgaben: Sie folgten ihnen

auf Reisen und zur Jagd; sie gehörten zu ihrem Gefolge bei feierlichen Anlässen; sie schrieben ihre Briefe und überbrachten ihre Botschaften; sie bedienten sie bei den Mahlzeiten, tranchierten

ihre Gerichte und schenkten ihre Getränke ein.

Selbst in den Augen jener Adligen, die am meisten auf ihre Geburt und ihren Namen eifersüchtig waren, hatte diese vorübergehende und gelegentliche Knechtschaft nichts Demütigendes oder

Erniedrigendes an sich, und sie bewirkte lediglich, die Bande aus Respekt, Gehorsam und Sympathie, die den Jugendlichen an seine Adoptiveltern und den Ritterkandidaten an seinen Meister und

Lehrer verbanden, noch enger zu knüpfen. Letzterer vernachlässigte keineswegs die moralische und religiöse Erziehung des Neulings; die ersten Lektionen, die er erhielt, lehrten ihn nicht nur,

Gott zu lieben, sondern auch Frauen zu respektieren.

Sobald der junge Page genügend Erfahrung und Urteilsvermögen erworben hatte, um sich in den Feinheiten des ritterlichen Lebens zurechtzufinden, wurde er aufgefordert, unter den edlen und schönen

Damen der aristokratischen Welt, mit denen er verkehrte, eine ideale Herrscherin auszuwählen – eine Art irdische Gottheit, der er zu dienen schwören und der er fortan all seine Gedanken und Taten

mitteilen sollte. Dabei sollte er sie mit all der Zartheit und Hingabe behandeln, die ihm das Beispiel seiner Umgebung schuldig war.

Vor allem wurde ihm beigebracht, den erhabenen Charakter der Ritterlichkeit zu ehren und in den Rittern, die diese Institution bildeten, die Würde zu respektieren, nach der er selbst strebte. So

kam es, dass die Pagen, geleitet vom jungen Nachahmungstrieb, alles nachspielten, was sie die Ritter tun sahen. Sie übten den Umgang mit Lanze und Schwert; sie spielten Kämpfe, Angriffe und

Duelle untereinander nach. Vom Wetteifer getrieben, strebten sie nach der Ehre, als tapfer zu gelten, und hofften, dass ihnen, wenn ihr Wunsch in Erfüllung ginge, dies dazu verhelfen würde, in

den Dienst einer angesehenen Person gestellt oder zum Knappen befördert zu werden.

Als die jungen Männer die Stellung als Pagen aufgaben, um Knappen zu werden – ein Ereignis, das nie vor ihrem vierzehnten Lebensjahr stattfand –, wurde ihr sozialer Wechsel mit einer religiösen

Zeremonie gefeiert, die die Kirche anordnete, um ihre ritterliche Berufung und den Gebrauch der Waffen zu weihen, die sie fortan tragen sollten. Am Altar stehend und von seinen nächsten

Verwandten umgeben, empfing der junge Novize das geweihte Schwert aus den Händen des Priesters und versprach, es stets im Interesse der Religion und Ehre zu führen. Dem neuen Knappen wurde dann

eine höhere Stellung im Haushalt seines Herrn oder seiner Frau zugewiesen. Er wurde zu ihren privaten Zusammenkünften zugelassen, nahm an allen Versammlungen und Staatszeremonien teil und es war

nun seine Pflicht, den Empfang zu beaufsichtigen, das heißt, die Etikette bezüglich der ausländischen Adligen zu regeln, die den Hof seines Herrn besuchten.

Eine Passage aus der Geschichte von Boucicaut, einem Marschall von Frankreich unter Karl VI., vermittelt eine Vorstellung von dem mühsamen und beschwerlichen Leben des jungen Knappen, der ein

würdiger Ritter werden wollte: „Nun in Rüstung gehüllt, übte er das Aufspringen auf den Rücken eines Pferdes; bald darauf, um sich an Langsamkeit und Ausdauer zu gewöhnen, ging und lief er lange

Strecken zu Fuß oder übte das Austeilen zahlreicher und kräftiger Schläge mit Streitaxt oder Hammer. Um sich an das Gewicht seiner Rüstung zu gewöhnen, schlug er Purzelbäume, während er nur in

ein Kettenhemd (mit Ausnahme des Helms) gekleidet war, oder tanzte energisch in einem Stahlhemd; er stützte eine Hand auf den Sattelbogen eines hohen Schlachtrosses, die andere auf dessen Hals

und sprang über ihn hinweg ... Er kletterte zwischen zwei senkrechten Wänden, die vier oder fünf Fuß voneinander entfernt standen, durch den bloßen Druck seiner Arme und Beine hinauf und den

Gipfel erreichen, selbst wenn er so hoch wie ein Turm war, ohne sich beim Auf- oder Abstieg auszuruhen … Wenn er zu Hause war, übte er mit den anderen jungen Knappen Lanzenwerfen und andere

kriegerische Übungen, und zwar ununterbrochen.“

Darüber hinaus musste ein Knappe, der seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllen wollte, über eine Reihe körperlicher Eigenschaften, große Begabung und Fähigkeiten sowie einen nie nachlassenden Eifer

verfügen. Am Hof, wie auch in den größeren herrschaftlichen Haushalten, gab es verschiedene Klassen oder Kategorien von Knappen, die völlig unterschiedliche Aufgaben erfüllten, die in weniger

bedeutenden Haushalten alle derselben Person anvertraut wurden. An erster Stelle stand der Leib- oder Ehrenknappe; dann der Kammer- oder Kammerherr; der Schnitz-, der Stall- und der Becherträger

usw. – allesamt eigenständige Persönlichkeiten, deren Namen ihre Aufgaben hinreichend verdeutlichen.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Knappen neben den häuslichen Diensten, die im Haus ihres Herrn von ihnen erwartet wurden, insbesondere ihre Wachsamkeit und Geschicklichkeit im Stalldienst

unter Beweis stellen mussten – Pflichten, die, wie ein Historiker treffend bemerkt, notwendigerweise edel waren, da die Militäraristokratie ausschließlich zu Pferd kämpfte. Es war die Pflicht

aller ersten Knappen, die Schlachtrösser ihres Herrn einzureiten und die jüngeren Knappen in die Stallarbeit einzuweisen. Die Pflicht, sich um Waffen und Rüstungen zu kümmern, fiel einer anderen

Klasse von Knappen zu. Da jede herrschaftliche Burg zugleich eine Art Festung war, können wir hinzufügen, dass die meisten Knappen zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben bestimmte militärische

Aufgaben zu erfüllen hatten, die denen in einer regulären Festung ähnelten, wie Rundgänge, Wachdienst, Wachen usw. (Abb. 121).

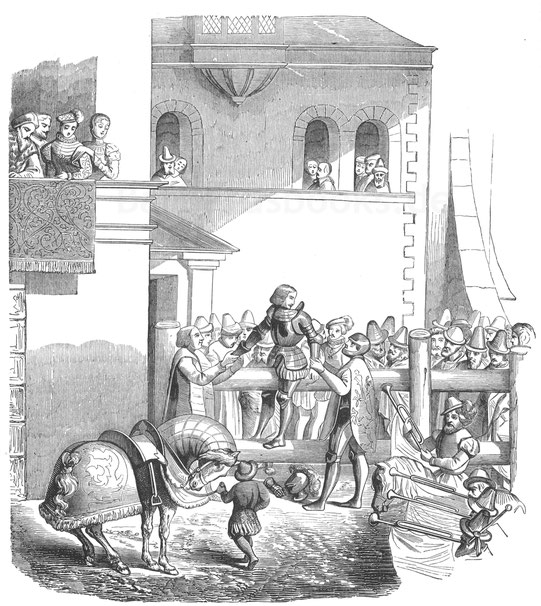

Wenn ihr Herr zu Pferd stieg, teilten sich seine Knappen die Ehre, ihm zu assistieren; einige hielten seinen Steigbügel, andere trugen verschiedene Teile seiner Rüstung wie Armreifen, Helm,

Schild, Panzerhandschuhe usw. Wenn ein Ritter lediglich einen Ausritt oder eine Reise unternahm, ritt er normalerweise auf einem schlichten Kutschenpferd, das als Zelter (Reitpferd)

bezeichnet wurde. Wenn er jedoch ins Feld ziehen wollte, führte einer seiner Knappen zu seiner Rechten (daher der Name „Destrier“ für diese Art von Ross) ein Streitross oder hohes Pferd, auf das

der Ritter erst im letzten Moment stieg. Daher der Ausdruck „auf dem hohen Pferd reiten“, der sprichwörtlich geworden ist.

Sobald der Ritter beschlossen hatte, sein Schlachtross zu besteigen, begannen seine Knappen, ihn zu bewaffnen. Das heißt, sie befestigten alle Teile seiner Rüstung mit Riemen, die zu diesem Zweck

an Metallschnallen befestigt waren, fest an seinem Körper. Man kann sich gut vorstellen, dass es keiner geringen Sorgfalt bedurfte, um eine so schwerfällige und komplizierte Rüstung aus Stahl

oder Eisen richtig anzulegen; die Nachlässigkeit eines Knappen führte tatsächlich nicht selten zum Tod seines Herrn.

Bei einem Einzelkampf verharrten die Knappen, die sich hinter ihrem Herrn aufgestellt hatten, einige Augenblicke untätig und beobachteten den Kampf untätig. Doch sobald dieser einmal richtig

begonnen hatte, begann ihr Anteil am Kampf. Sie beobachteten die geringste Bewegung, das kleinste Zeichen ihres Herrn und standen bereit, ihm indirekt, aber wirksam zu helfen, sollte er einen

Vorteil erlangen, ohne selbst zum Angreifer zu werden, um seinen Sieg zu sichern. Wurde der Ritter von seinem Ross geworfen, halfen sie ihm wieder aufs Pferd, brachten ihm ein frisches Pferd und

wehrten die auf ihn gerichteten Schläge ab; wurde er verwundet und außer Gefecht gesetzt, taten sie unter Einsatz ihres Lebens ihr Möglichstes, ihn fortzubringen, bevor er endgültig fiel. Seinen

Knappen vertraute ein erfolgreicher Ritter die Obhut über die Gefangenen an, die er auf dem Schlachtfeld gemacht hatte. Kurz gesagt: Von den Knappen wurde, sofern sie nicht selbst kämpften – was

der Ritterkodex verbot –, größter Eifer, größte Geschicklichkeit und größter Mut erwartet, und sie hatten somit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg ihres Herrn zu leisten.

Ein langes Noviziat und das Bewusstsein der Eignung für eine militärische Laufbahn reichten jedoch nicht immer aus, um einem Knappen den Ritterrang zu ermöglichen. In seinem mittleren Rang als

Pursuivant-at-Arms war er häufig gezwungen, entweder als anerkannter Gesandter irgendeines Fürsten oder Adligen oder einfach in der Rolle eines gewöhnlichen Reisenden durch fremde Länder zu

ziehen und ritterlichen Spielen und Turnieren beizuwohnen, ohne selbst daran teilzunehmen. Durch seinen ständigen Umgang mit angesehenen Soldaten und hochgeborenen Damen eignete er sich so

gründliche technische Kenntnisse des Militärberufs an und wurde mit allen eleganten Feinheiten der Höflichkeit vertraut.

So zogen die Waffenträger überall umher, wurden heute feierlich am Hof eines mächtigen Adligen empfangen, morgen einfach im bescheidenen Hause eines armen Herrn bewirtet; wo immer sie auch waren,

handelten sie ehrenhaft in Wort und Tat, beachteten peinlich genau die Gebote der Ehre und Tugend, zeigten sich edel, tapfer und ergeben und suchten jede Gelegenheit, sich der Reihe der edlen

Ritter würdig zu erweisen, deren Taten und Namen Gegenstand ständigen und allgemeinen Lobes waren.

Nicht allein der Zufall ließ ihre wandernden und abenteuerlichen Schritte lenken; eifrig suchten sie die berühmtesten Fürsten- und Herrenhöfe auf, an denen sie mit Sicherheit auf die erhabensten

Traditionen der Ritterlichkeit trafen; sie schätzten sich wahrlich glücklich, wenn sie einem für seine Waffentaten berühmten Helden ihre Ehrerbietung erweisen oder einer für ihre Schönheit und

ihren Wert berühmten Dame ein Lächeln entlocken konnten.

Abb. 122. – Der Graf von Artois, der aus Arras gekommen ist, um am Turnier in Boulogne teilzunehmen, stellt sich im Schloss des Grafen von Boulogne vor und wird von der Gräfin und ihrer Tochter empfangen. – Faksimile einer Miniatur im „Buch des très-chevalereux Comte d’Artois et de sa Femme“, Barrois-Manuskript (15. Jahrhundert).

Abb. 123. – Ritter bricht in den Krieg auf. – „Er verabschiedete sich von seiner guten und schönen Frau unter solchen Tränen und Stöhnen, dass sie einer Ohnmacht nahe war.“ – Faksimile einer Miniatur im „Buch des très-chevalereux Comte d’Artois et de sa Femme“, Barrois-Manuskript (15. Jahrhundert).

Und während höchster Respekt und Höflichkeit gegenüber Damen die ersten Pflichten waren, die jedem jungen Anwärter eingeflößt wurden, muss man zugeben, dass die Erziehung, die sie erhielten, dazu geeignet war, sie einer solchen Huldigung in jeder Hinsicht würdig zu machen. Um Damen auf die königliche Rolle vorzubereiten, die sie in der Welt des Rittertums spielen sollten, wurden sie von Kindheit an gelehrt, jede Tugend zu üben, jedes edle Gefühl zu pflegen und überhaupt die Würde zu erweisen, die die gesellschaftlichen Privilegien ihres Standes erforderten. Sie erwiesen den Rittern, ob Freunden oder Fremden, die die Tore ihrer Burgen betraten, überschwänglich Freundlichkeit und Höflichkeit (Abb. 122 und 123). Kehrte ein Ritter von Turnier oder Schlacht zurück, schnallten sie ihm eigenhändig die Rüstung ab, bereiteten Parfüms und fleckenlose Wäsche für ihn vor, kleideten ihn in Galakleidung, in Mantel und Schal, die sie selbst bestickt hatten, bereiteten sein Bad vor und bedienten ihn bei Tisch. Sie waren dazu bestimmt, die Frauen eben jener Ritter zu werden, die ihre Häuser besuchten, und taten ihr Möglichstes, um sich durch ihr bescheidenes Benehmen Aufmerksamkeit zu verschaffen und sich durch die Höflichkeit und Aufmerksamkeit, die sie ihnen entgegenbrachten, beliebt zu machen. Es war ihre Aufgabe, mit Bewunderung und Zärtlichkeit auf die Kühnheit und Tapferkeit der Ritter zu reagieren, die Ruhm nur suchten, um ihn ihren Herrinnen zu Füßen zu legen, und die sich nichts sehnlicher wünschten, als dem sanften Einfluss von Schönheit, Anmut und Tugend unterworfen zu sein.

So kam es beispielsweise in der Provence vom 11. bis zum 14. Jahrhundert vor, dass die mächtigsten Adligen in allen Herzensangelegenheiten demütig den Entscheidungen der Liebesgerichte

gehorchten. Diese Liebesgerichte waren eine Art weiblicher Areopagus (Adelsrat), der an bestimmten Tagen mit großem Zeremoniell abgehalten wurde und bei dem sich die durch Geburt,

Schönheit, Intelligenz und Wissen angesehensten Damen trafen, um öffentlich oder hinter verschlossenen Türen mit angemessener Würde und Feierlichkeit über heikle Fragen der Galanterie zu beraten,

die damals als äußerst wichtig galten. Diese Liebesgerichte, die im 12. Jahrhundert regelmäßige und dauerhafte Institutionen gewesen zu sein scheinen, verfügten über einen besonderen Kodex, nach

dem die Urteile mehr oder weniger streng gefällt wurden; dieser Kodex ist jedoch bis heute nicht überliefert, und wir kennen nur seine Grundzüge aus den Kommentaren der Rechtsgelehrten des 15.

Jahrhunderts. Fälle wurden vor diesen Gerichten manchmal aufgrund schriftlicher Beweise entschieden, manchmal durften die Parteien persönlich erscheinen. Zu den berühmten Frauen, die zu

verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten diesen romantischen Assisen (Schwurgerichtssitzung) vorstanden, zählen die schöne Eleonore von Aquitanien, Königin von Frankreich und

später von England; Sibylle von Anjou, die Thierry, den Grafen von Flandern, heiratete; die Gräfin von Diès, genannt Sappho von Frankreich; und die berühmte Laura oder Lauretta von Sade, die

Petrarca, der sie zur Geliebten erwählte, in seinen Versen verewigte.

Aber zurück zum Knappen, der sein mühsames Noviziat absolvieren musste. Nachdem er schließlich alle seine zahlreichen Anforderungen erfüllt hatte, wurde ihm die Investitur zum Ritter verliehen –

eine symbolische Zeremonie, wie sie eigentlich zu einer ritterlichen Ordination gehörte, die jedoch einen ernsteren und feierlicheren Charakter hatte als alle anderen.

Wir haben bereits erwähnt, dass das Wort Ordination (ordène) impliziert, dass die Bewaffnung eines Ritters eine Art heilige Zeremonie war. Ein sehr merkwürdiges Gedicht mit dem Titel „L’Ordène de

Chevalerie“ ist noch erhalten. Sein Autor, Hugues de Tabarie oder de Tibériade, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Formen der Investitur zu erklären. Um seine Erklärungen verständlicher zu

machen, stellt sich Hugues de Tibériade einen Anwärter vor, der mit den Gebräuchen der Ritterlichkeit überhaupt nicht vertraut ist: Er behauptet, Sultan Saladin, dessen Gefangener er ist, habe

ihn gezwungen, ihm den Ritterorden zu verleihen. Als Erstes befiehlt Hugues ihm, sich Haar und Bart zu kämmen und sein Gesicht sorgfältig zu waschen:

Text.

"Caviaus et barbe, et li viaire

Li fist appareiller moult bel;

Ch’est droit à chevalier nouvel.

Puis le fist en un baing entrer.

Lors li commenche à demander

Le soudan, que che senifie."

Übersetzung.

Sein Haar, sein Bart und sein Gesicht

Er ließ ihn sorgfältig arrangieren;

Es ist die Pflicht eines neuen Ritters.

Dann ließ er ihn in ein Bad steigen.

Dann begann der Sultan zu fragen

Was das alles bedeutete.

„Sire“, antwortet Hugues, „wie das Kind, das das Taufbecken verlässt, gereinigt von der Erbsünde, –

“Sire, tout ensement devez

Issir, sanz nule vilounie

De ce baing, car chevalerie

Si doit baingnier en honesté,

En courtoisie et en bonté

Et fere amer à toutes gens.”

„Sire, so müsst Ihr

Ohne Flecken auftauchen

Aus diesem Bad; für den Ritterschlag

Muss ehrlich gekleidet sein,

Mit Höflichkeit und Güte,

Und sich bei allen beliebt machen.“

„Beim großen Gott“, sagt Saladin, „das ist ein wunderbarer Anfang!“ „Nun“, antwortet Hugues, „verlasse das Bad und lehne dich in diesem großen Bett zurück. Es ist ein Sinnbild für das, was du im Paradies finden wirst, das Ruhebett, das Gott seinen Anhängern, den tapferen Rittern, gewährt.“ Kurz darauf, während er ihn von Kopf bis Fuß bekleidet, sagt er: „Das schneeweiße Leinenhemd, mit dem ich dich bekleide und das deine Haut berührt, soll dich lehren, dass du dein Fleisch vor jedem Makel bewahren musst, wenn du in den Himmel kommen willst. Dieses purpurrote Gewand zeigt:

„Que votre sanc devez épandre

Pour Gottu servir et honorer;

Et pour défendre Sainte Eglise;

Car tout chou doit chevalier faire,

S’il veust à Gottu de noient plaire;

Ch’est entendu par le vermeil.“

Dass du dein Blut vergießen musst,

um Gott zu dienen und ihn zu ehren;

und um die heilige Kirche zu verteidigen;

denn all dies muss ein Ritter tun,

wenn er Gott ganz und gar gefallen will;

das ist die Bedeutung des Purpurs.

Diese braunseidenen Beinkleider sollen dich mit ihrer düsteren Farbe erinnern an –

“La mort, et la terre où gisrez,

Dont venistes, et où irez.

A chou doivent garder votre œil;

Si n’enkerret pas en orguel,

Car orgueus ne doit pas régner

En chevalier, ni demorer.

A simpleche doit toujours tendre."

„Tod und die Erde, auf der du ruhen wirst,

Woher du kamst und wohin du zurückkehren wirst;

Dies musst du dir vor Augen halten;

So verfällst du nicht dem Stolz,

Denn Stolz sollte niemals einen Ritter beherrschen oder in ihm herrschen.

Demut sollte immer sein Ziel sein.“

Dieser weiße Gürtel, den ich um deine Lenden lege, soll dich lehren, deinen Körper rein zu halten und Luxus zu vermeiden. Diese beiden goldenen Sporen sollen dein Pferd antreiben; ahme seine

Leidenschaft und seine Fügsamkeit nach, und wie es dir gehorcht, so sei auch du dem Herrn gehorsam. Nun lege ich dir dein Schwert an die Seite; schlage deine Feinde mit seiner zweischneidigen

Klinge, bewahre die Armen vor der Erdrückung durch die Reichen, die Schwachen vor der Unterdrückung durch die Starken. Ich setze dir eine reinweiße Haube aufs Haupt, um zu zeigen, dass auch deine

Seele makellos sein soll.“

Jeder Proseuvreur war mit der Bedeutung der Ritterweihe bestens vertraut. Die Waffenwache, das strenge Fasten, die drei Nächte im Gebet in einer einsamen Kapelle, die weißen Gewänder des

Neophyten, die Weihe seines Schwertes vor dem Altar genügten, um dem Novizen die Ernsthaftigkeit der Verpflichtung zu beweisen, die er unter dem Schutz der Religion einging. Endlich wurde ein Tag

für die große Zeremonie bestimmt, und der Neuling – nachdem er kniend die Messe gehört hatte und sein Schwert, das er noch nicht umgürtet tragen durfte, um den Hals hängen hatte – erhielt aus den

Händen eines Adligen oder einer edlen Dame seine Sporen, seinen Helm, seinen Kürass, seine Panzerhandschuhe und sein Schwert. Die Zeremonie wurde mit der Colée abgeschlossen; das heißt, der

Ritter, der ihn in den Rang eines Ritters erhoben hatte, schlug ihm, bevor er ihm das Schwert überreichte, mit der flachen Seite über die Schulter und überreichte ihm dann den Ritterschlag als

Zeichen der brüderlichen Adoption. Schild, Lanze und Schlachtross wurden dem frischgebackenen Ritter dann überreicht, und er konnte fortan die Laufbahn des Ruhms, der Hingabe und des Kampfes

antreten, die er so viele Jahre lang angestrebt hatte.

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

© Übersetzung von Carsten Rau