Im Jahr 1295 zählten die vereinigten französischen und norwegischen Flotten, die in den Kriegen Philipps des Schönen und Eduards I. gegen die Engländer vorgehen sollten (Abb. 79 und 80), über fünfhundert Schiffe, darunter zweihundertsechzig Galeeren und dreihundertdreißig Schiffe verschiedener Größe. Drei Jahrhunderte später waren die Flotten kein bisschen zahlreicher oder mächtiger, wenn auch besser ausgerüstet und organisiert. Im Jahr 1570 schickte Sultan Selim von Konstantinopel aus eine Flotte von einhundertsechzehn Galeeren, dreißig Gallioten, dreizehn Fustes, sechs großen Schiffen, einer Galeone, acht Mahones, vierzig Passe-Chevaux (Pferdetransportern) und einer großen Zahl Caramoussats, beladen mit Proviant, Artillerie und Vorräten aller Art, gegen die Insel Rhodos. Die Christen unter Marco-Antonio Colonna konnten dieser gewaltigen Flottille nur einhundertvier Galeeren, zwölf Galéasses, eine große Galeone und vierzehn große Schiffe entgegensetzen.

Tatsächlich aber, und das war eine der Folgen des Feudalismus, wurden von den Regierungen, unter deren Autorität sie in See

stachen, nie große Flotten gebaut und unterhalten. Könige und Republiken besaßen zwar eine kleine Anzahl eigener Schiffe unter ihrer Flagge, aber im Allgemeinen zu wenige, um einen mächtigen

Feind anzugreifen oder sich gegen ihn zu verteidigen. Auch hier bestand eine völlige Analogie zwischen den feudalen Rechten zur See und denen an Land. Der Feudalismus besaß sowohl seine Schiffe

als auch seine Burgen. Die Barone, die Ländereien in Küstennähe besaßen, waren verpflichtet, auf eigene Kosten ein oder mehrere Schiffe zu unterhalten, die entweder für Krieg oder Handel geeignet

waren. Die reichen Kaufleute von Venedig, Genua, Marseille und später auch von Le Havre, Dieppe und Antwerpen (Abb. 81) unterhielten dank ihres enormen Reichtums, entweder einzeln oder gemeinsam,

Flotten von Galeeren und Schiffen.

Als Krieg drohte und es notwendig wurde, eine Flotte zur Abtransportierung der Kreuzfahrer vorzubereiten, wies der Herrscher die Adligen, die Lehen besaßen und Schiffseigner waren, an, ihre

Schiffe seetüchtig zu machen, auszurüsten und zu bewaffnen – ein Befehl, dessen Durchführung weder viel Zeit noch besondere Mühe erforderte, denn da zu dieser Zeit alle Meere von Piraten

heimgesucht wurden, waren Handelsschiffe stets gezwungen, zur Selbstverteidigung bewaffnet zu sein. Jeder Matrose der Besatzung konnte im Notfall zum Soldaten gemacht werden; außerdem gab es

immer Armbrustschützen und reguläre Soldaten, deren Aufgabe es war, als erste ein feindliches Schiff zu entern oder dessen Enterer mit Handspieß und Armbrustpfeilen zurückzuschlagen. Die Einschiffung einiger Katapulte und zusätzlicher Soldaten genügte daher normalerweise, um ein friedliches Handelsschiff

in ein Kriegsschiff oder eine Kriegsgaleere zu verwandeln.

Der zum Oberbefehlshaber der Flotte ernannte Admiral erließ in jedem Hafen unter seiner Herrschaft den Befehl zur Bewaffnung. Kraft dieses Befehls wurde zunächst die cartel – eine an der Spitze eines Pfostens oder an der Spitze einer Lanze befestigte Schriftrolle – vorgezeigt, das verkündete, dass so und so viele Schiffe dieser und jener Art innerhalb einer bestimmten Frist ausgerüstet sein sollten, um gegen diesen und jenen Feind in See zu stechen oder in diese und jene Richtung zu segeln. Neben dem Kartell, das am Ufer oder im Stadttor, umgeben von Girlanden und Wimpeln, ausgestellt war, wehte die Standarte des Prinzen, die zuvor in einer feierlichen Messe, die zum Gebet für den Erfolg des Unternehmens abgehalten wurde, gesegnet worden war. Die Seetrompeten erklangen, und ein Herold wiederholte mit lauter Stimme den Inhalt des Kartells. Ein Schreiber stand mit Feder in der Hand bereit, um die Namen der Matrosen und Seeleute zu registrieren, die, indem sie sie nannten, die Bedingungen ihrer Verpflichtung festlegten. Anschließend wurde vor einem Notar ein formeller, für beide Seiten verbindlicher Vertrag unterzeichnet und besiegelt. Sobald sich genügend freiwillige Helfer gemeldet hatten, wurde das Kartell aufgelöst und die Trompeten verstummten.

Wenn die Schiffe des Herrschers und der Adligen und Bürger, seiner feudalen Vasallen, nicht ausreichten, um die Flotte zu bilden, mit der man in See stechen wollte, griff man auf Verbündete und generell auf ausländische Marinen zurück. Schiffe wurden gekauft, gemietet und gechartert, im letzteren Fall aber meist nur als Transportmittel eingesetzt. Die Kaufleute aus Genua und Venedig waren so die wichtigsten Charterer der Kreuzfahrer. Im Jahr 1246 richtete Ludwig der Heilige eine Anfrage an sie nach Schiffen und stellte gleichzeitig eine ähnliche Bitte an die Kaufleute von Marseille. Emissäre des Königs wurden in die Provence und nach Italien gesandt, um Verträge für den Bau und die Charterung von Schiffen für den Transport der bewaffneten Pilger abzuschließen, die ihn ins Heilige Land begleiten sollten. Diese Gesandten, unter denen sich Bruder Andreas, „der Prior des heiligen Hauses von Jerusalem“, befand, trafen die notwendigen Vereinbarungen mit dem Podest von Genua, mit dem Herzog von Venedig und mit dem Syndikat der Gemeinde Marseille und legten die Größe der Schiffe, die Anzahl ihrer Besatzungsmitglieder, den für jeden Passagier und jedes Pferd reservierten Platz und die unterschiedlichen Tarife für die Kojen in den Vorder- und Achtertürmen, für jene in den Hauptsalons (Paradis genannt), für jene zwischen den Decks und für jene unter dem Unterdeck fest.

1263 wurden die Vorbereitungen für Ludwigs zweiten Kreuzzug auf ähnliche Weise durchgeführt.

Genuesische Schiffe tauchen erneut auf in der „Seearmee“, die Philipp der Schöne im Jahr 1295 gegen Eduard I. von England aufgestellt hatte; in der 1337 von Philipp von Valois gegen Eduard III.

ausgerüsteten Flotte; und in der prächtigen Flottille, die der französische Admiral Nikolaus Béhuchet 1340 bei Écluse verlor. Zwei Jahrhunderte später stellten die Genuesen erneut zehn Karacken

zur Armada, die auf Befehl Franz I. an der Küste der Normandie aufgestellt wurde; die meisten von ihnen sanken jedoch unglücklicherweise aufgrund der Unwissenheit ihrer Lotsen an der

Seinemündung. Die Geschichte berichtet auch, dass Andrea Doria (Abb.

82), ein Genueser, einer der Admirale Franz’ war und mehrere Monate lang dessen Mittelmeerflotte befehligte.

Die Abenteurer, die an Bord von Schiffen dienten, die von einem souveränen oder ausländischen Staat gechartert wurden, waren gewöhnlich Söhne, Brüder, Verwandte, Freunde oder Angehörige der Kapitäne, die sie befehligten. Auch die auserwählte Truppe, die unter dem Namen retenue de poupe (Abb. 83) mit der Aufgabe betraut war, die Flagge des Kapitäns zu verteidigen, wurde ausschließlich aus den Reihen dieser Abenteurer rekrutiert. Da ihre Hauptaufgabe die Verteidigung dieser Flagge war, die an Steuerbord nahe dem Eingang zum Achterdeck wehte, wurde von ihnen erwartet, dass sie ihren Posten nur auf ausdrücklichen Befehl des Kapitäns verließen. Selbst wenn eine Galeere am Heck geentert wurde und ihr Deck bis zum Großmast von Feinden wimmelte, war keineswegs alles verloren, denn das Achterdeck blieb noch immer in den Händen seiner tapferen Verteidiger, die lieber auf ihrem Posten starben, als sich zu ergeben. Zu den großartigen Waffenleistungen der Marinegeschichte zählen zahlreiche Beispiele, bei denen die Rettung eines Schiffes durch den verzweifelten Widerstand seines Achterschiff-Truppen gesichert wurde. Die Krieger der See (Abb. 84 und 85) zeichneten sich stets durch ihre extreme Unerschrockenheit und Kühnheit aus, und es ist leicht anzunehmen, dass von ihnen das System der U-Boot-Kriegsführung (Abb. 86 und 87) stammt, das im 15. Jahrhundert eine Reihe außergewöhnlicher Erfindungen im Bereich der nautischen Waffen hervorbrachte.

Es spricht für diese rückständigen Zeiten, denen oft Barbarei und soziale Anarchie vorgeworfen wurden, dass in den meisten Mittelmeerhäfen Aufseher eingesetzt wurden, deren Aufgabe es war, alles zu überwachen und zu kontrollieren, was mit Reisen über das Meer – d. h. Reisen ins Heilige Land – zusammenhing. Dieses freundliche Gericht schlichtete alle Meinungsverschiedenheiten zwischen Passagieren oder Pilgern und Schiffseignern oder Kapitänen gemäß den Bedingungen ihrer gegenseitigen Verträge. Zu ihren Aufgaben gehörte es, den jedem Passagier zugewiesenen Platz sorgfältig zu vermessen und sicherzustellen, dass jeder seinen angemessenen Platz erhielt, um sicherzustellen, dass alle auf der Reise, die normalerweise 25 oder 30 Tage dauerte, so bequem wie möglich untergebracht wurden.

Tatsächlich wurde ein perfekter Seefahrtskodex erlassen, um die Beziehungen der verschiedenen Insassen desselben Schiffes während der Überfahrt zu regeln und die Gegenseitigkeit zwischen den Schiffen befreundeter Nationen zu gewährleisten. Der Kaufmann beispielsweise, der einen Großteil seines Lebens auf See verbrachte, wurde an Bord mit größerer Ehrerbietung behandelt als der Soldat, der nur kurze Zeit dort war. Charterten mehrere Kaufleute gemeinsam ein Schiff zum Transport ihrer Waren und fuhren selbst damit in See, war der Kapitän verpflichtet, sie zu konsultieren und ihrem Rat in allen Gefahren zu folgen, wenn Stürme drohten oder aus Angst vor Piraten der nächste Hafen angelaufen wurde. Vor dem Auslaufen schworen Kapitän und Mannschaft beim Evangelium, Schiff und Passagiere vor Naturgewalten und Menschen zu schützen. Im letzteren Fall wurden die Kaufleute jedoch selbst für den Augenblick zu Soldaten und waren bereit, bei der Verteidigung ihrer schwimmenden Heimat zu helfen.

Aus Holzschnitten von Végèce, „L’Art Militaire“, Paris, Christian Wechel, 1532.

Um Schiffen und Händlern die bestmöglichen Chancen zu geben, war es üblich, dass Schiffe, die einzeln nicht stark genug waren, um Piraten Widerstand zu leisten, zu zweit oder zu dritt oder, wenn möglich, in noch größerer Zahl zusammenfuhren. Wenn ein großes, starkes Schiff auf ein kleineres Schiff traf, das seinen Schutz beanspruchte, war es verpflichtet, ihm ein Tau zuzuwerfen, um die beiden Schiffe zusammenzubinden, damit sie sich im Bedarfsfall gegenseitig helfen konnten. Ein Schiffskapitän, der sich weigerte, einem kleineren Schiff als seinem eigenen diesen Dienst zu leisten, hätte das Risiko einer sehr schweren Strafe eingegangen. Der Seekodex, dessen Vorschriften von den Aufsehern beschlossen wurden, legte fest, dass alle einem Schiffskapitän anvertrauten Waren ordnungsgemäß im Laderaum verstaut und nicht an Deck zurückgelassen werden durften, wo nur die Takelage, die Zimmermanns- und Kalfaterwerkzeuge, die Waffenkästen und die Wasserfässer untergebracht werden durften. Ebenso musste der Schiffseigner für alle Schäden aufkommen, die während der Reise aufgrund unsachgemäßer Stauung oder Ballastierung an der Ladung entstanden. Er war verpflichtet, sein Schiff in bestmöglichem Zustand zu halten und war für die ordnungsgemäße Erhaltung der Ladung verantwortlich.

Längere Reisen begann man im 15. Jahrhundert zu unternehmen, da die Schifffahrt durch Verbesserungen des Kompasses, des Quadranten und anderer nautischer Instrumente weniger gefährlich geworden war. Schiffe fuhren bis zu den Azoren und den Kanarischen Inseln, an die Küste Guineas und nach Ostindien; und eines berührte sogar den neuen Kontinent, der von Kolumbus entdeckt (Abb. 88) und von Americus Vespazius benannt wurde. Bestimmte Jahreszeiten jedoch galten als gefährlich, während dieser Zeit war jegliche Schifffahrt gesetzlich absolut verboten. Schon im 4. Jahrhundert sperrten die mit Seefahrt betrauten Beamten die Meere vom dritten Tag der Iden des November bis zum 16. Tag der Iden des März; im 13. Jahrhundert begann die Saison im April und endete im Oktober. Im 16. Jahrhundert durfte vom 15. November bis zum 20. Januar kein Schiff legal von Konstantinopel, Alexandria oder der syrischen Küste nach Venedig zurückkehren. Obwohl diese Regelung, die den Schutz der Seefahrer zum Ziel hatte, oft gebrochen wurde, gab es andere, aus derselben Quelle stammende und im gleichen Geist erlassene, verbindlichere Regelungen. So wurden beispielsweise Galeeren (Galeeren wurden häufig für Handelsreisen eingesetzt) gleich nach dem Stapellauf einer sorgfältigen Inspektion durch die Aufseher unterzogen. Nachdem sie sich von der Robustheit ihrer Konstruktion überzeugt hatten, maßen sie ihr Fassungsvermögen und markierten an ihrer Seite die Wasserlinie, über die sie nicht mehr unter Wasser gesetzt werden durften.

Wir wollen jedoch ein Thema verlassen, dessen komplizierte Details zu weit führen würden, und uns wieder der eigentlichen Schiffsausrüstung zuwenden. Bereits im 10. Jahrhundert führte Kaiser Leo den Brauch ein, auf dem Deck von Dromonen Türme für Angriff und Verteidigung zu errichten; diese Türme, aus deren Mitte der Hauptmast entsprang, reichten bis zur Hälfte des Mastes. Dieser Brauch wurde noch im 13. Jahrhundert gepflegt und stammt zweifellos aus sehr alten Zeiten, als es üblich war, Türme und Zitadellen auf den Decks von Triremen zu errichten. Auch die Rundschiffe waren mit Türmen ausgestattet, einem am Bug und einem am Heck. Bei den kleineren Schiffen waren diese Türme einfache Plattformen, umgeben von einer zinnenbewehrten Brüstung und auf Säulen errichtet (Abb. 89); bei den größeren bestanden die Türme aus mehreren Stockwerken, die über die normale Höhe von Heck und Bug hinausragten. Auf diesen Türmen und Plattformen wurden Geschosse, Katapulte und andere Wurfmaschinen aufgestellt. Besonders die großen Schiffe trugen furchtbare Zerstörungsmaschinen an Bord: manchmal einen schweren Balken, der wie ein antiker Rammbock horizontal gegen die Seiten eines feindlichen Schiffes hämmerte, manchmal einen riesigen Holzklotz, der vertikal von der Mastspitze aus geführt wurde, um ein kleineres Schiff zu zerschmettern und zu versenken. Rund um die Masten, fast an deren Spitze, waren außerdem Châtelets oder Plattformen angebracht, in denen sich hinter einer niedrigen Brüstung Schleuderer, Bogenschützen und Steinwerfer verbargen. Im 16. Jahrhundert wurden diese Châtelets an Bord der Mittelmeerschiffe Käfige oder Gabies genannt, während die Seeleute im Norden sie mit dem isländischen Begriff „Hunes“ bezeichneten (Abb. 90).

Die Einführung von Schießpulver an Bord erfolgte erst lange nach der Erfindung der Feuerwaffen und wurde von den meisten Marinen nur sehr langsam übernommen. Die Tatsache, dass Mitte des 15. Jahrhunderts ein Schiff von 750 Tonnen Tragfähigkeit nur ein einziges Artilleriegeschütz hatte und eines von 1500 nur acht Kanonen, und dass bei einer Dienstzeit von vier Monaten – der üblichen Dienstzeit eines Schiffes im Mittelalter – jedes Geschütz nur mit 25 bis 30 Schuss ausgestattet war, zeigt, wie schwer und wie langsam die neuen Waffen die alten ersetzten. In den Schiffsinventaren von 1441 finden wir neben Bombardieren ausnahmslos große Armbrüste, Bolzen, Pfeile, lange Lanzen und komplette Rüstungen für die Matrosen. Die Lage war nicht viel weiter fortgeschritten als 1379 in der berühmten Seeschlacht von Chioggia, in der die Venezianer gegen die Genuesen Kanonen aus zusammengeschweißten Metallstücken einsetzten, die mit einem Gehäuse aus Holzstäben umhüllt waren, die wiederum mit dicken Eisenbändern und Seilen umwickelt waren. Einige dieser primitiven Geschütze explodierten beim ersten Schuss; eines ist noch erhalten und heute im Arsenal von Venedig zu sehen – das einzige Exemplar des ersten Versuchs, durch die Verbrennung von Salpeter, Schwefel und Holzkohle Eisen- und Steingeschosse aus einem Rohr zu verschießen.

Mehr als hundert Jahre vergingen, bis die Marineartillerie an Bedeutung gewann. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts konnte Brantôme dokumentieren, dass er im Mittelmeer eine mit zweihundert

Geschützen bewaffnete Galeere gesehen hatte, die Cosmo I. von Medici, dem Großherzog der Toskana, gehörte.

Die Galeeren des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts, die zunächst mit einem eisernen Dorn und später mit vier oder fünf Kanonen am Bug bewaffnet waren, griffen stets zuerst den feindlichen Bug

an und marschierten in Schlachtordnung Seite an Seite in gerader oder gekrümmter Linie auf den Feind zu. Die Halbmondformation der Antike war den größten Flotten vorbehalten. In Lepanto (Abb. 92)

beispielsweise war die christliche Flotte in Form eines Halbmondes aufgestellt und in vier Schwadronen unterteilt: eine in der Mitte, zwei an den Flügeln und eine in Reserve. Vor jeder Division

wurden sechs Galeeren paarweise postiert, um das Gefecht zu eröffnen. Sie waren jeweils 160 Fuß lang, 27 Fuß breit und 15 Fuß über der Wasserlinie und fügten der türkischen Flotte mit ihrer

mächtigen Artillerie großen Schaden zu. Vor dem Bau dieser riesigen Galeeren wurde üblicherweise eine Reihe runder Schiffe in der Vorhut postiert, um die erste Hauptlast des Gefechts abzufangen.

Manchmal wurden neben dieser Vorhut von Segelschiffen auch Schiffe an den Flügeln postiert, die stärksten in dem Viertel, wo man den Kampf am hitzigsten erwartete. Die kleineren Schiffe bildeten

eine Reservelinie, stets bereit, einer bedrängten Galeere zu Hilfe zu rudern.

Im 11. Jahrhundert, in der Schlacht von Durazzo, gerieten die venezianischen Schiffe in Bedrängnis durch die italienisch-normannische Flotte Robert Guiskards, Herzogs von Apulien und Kalabrien,

und konnten wegen des nachlassenden Windes nicht an Land gelangen. Sie formierten sich in einer Linie und schlossen sich zusammen, wobei sie zwischen den einzelnen Schiffen nur einen kleinen

Abstand ließen, gerade lang genug, damit ihre kleineren Schiffe hinausrudern, den Feind bedrängen und schnell wieder zurückkehren konnten. Diese Art der Schlacht war nicht neu, sondern die

Wiederholung eines Manövers, das Scipio im antiken Rom erfunden oder erstmals angewandt hatte. Als die Marineartillerie mit der Zeit Fortschritte machte, richtete eine Flotte aus großen Schiffen

im Kampf gegen eine aus Galeeren bestehende Flotte ihren Gegnern stets die Breitseite entgegen, da in dieser Position das Feuer ihrer doppelten Kanonenreihe den Galeeren den größten Schaden

zufügen konnte. Diese Schlachtordnung wurde jedoch nicht immer eingehalten, insbesondere wenn die Kanonen aufgrund ihres hohen Gewichts im Bug platziert wurden (Abb. 93).

Anfangs bedeckten die Schiffsbauer, nur um das Holz zu schützen, alle Teile des Schiffes, die der Einwirkung von Luft oder Wasser ausgesetzt waren, mit einer Pechschicht. Doch dieser düstere und

eintönige Farbton ermüdete bald das Auge. Eine leuchtendere, mit Wachs hergestellte Farbe wurde über das Pech gemalt; die teureren Schiffe glänzten in all ihrer Pracht von Weiß, Ultramarin und

Zinnoberrot, während Piraten und gelegentlich auch Kriegsschiffe mit einer grünen Farbschicht überzogen wurden, die sich mit der Farbe des Meeres vermischte und sie so aus der Ferne nicht

erkennbar machte. Vergoldungen glänzten auf den Schiffen der Reichen, und der Meißel des Bildhauers fügte Büsten und Figuren zur Verzierung von Bug und Heck hinzu. Auch in dieser Hinsicht folgte

das Mittelalter noch den Traditionen der Antike.

Die Schiffsdekorationen variierten je nach Laune der Eigner und Mode der Zeit. Die von Richard Löwenherz geenterte und gekaperte sarazenische Dromone hatte eine Seite grün, die andere gelb. Die

Genuesen bemalten ihre Schiffe zunächst grün; doch 1242, als sie mit den Pisanern Krieg führten, färbten sie sie weiß und zierten sie mit zinnoberroten Kreuzen, also „roten Kreuzen auf silbernem

Grund“, die dem Wappen von „Monsieur Saint-Georges“ ähnelten. Rot war im 16. Jahrhundert die allgemein für Schiffsrümpfe gewählte Farbe, obwohl manchmal ein schwarz-weißes Muster hinzugefügt

wurde, und manchmal wurde der Grund schwarz und das Muster nur zinnoberrot bemalt.

Als Franz I. 1525, der in der Schlacht von Pavia gefangen genommen worden war, nach Barcelona gebracht wurde, waren die sechs Galeeren, die den gefangenen Herrscher und sein Gefolge transportierten, von der Mastspitze bis zur Wasserlinie ganz schwarz gestrichen. Dies war jedoch nicht das erste Mal, dass Schiffe Trauer trugen: So verbargen die Ritter des Heiligen Stephan im 15. Jahrhundert die leuchtenden Farben ihres Capitane und bemalten dessen Segel, Wimpel, Sonnensegel, Ruder und Rumpf schwarz. Sie schworen, den düsteren Farbton nie zu ändern, bis ihr Orden eine Galeere von den Türken zurückerobert hätte, die die Pisaner in einem Gefecht verloren hatten, das für die Besiegten jedoch nicht ganz unrühmlich war.

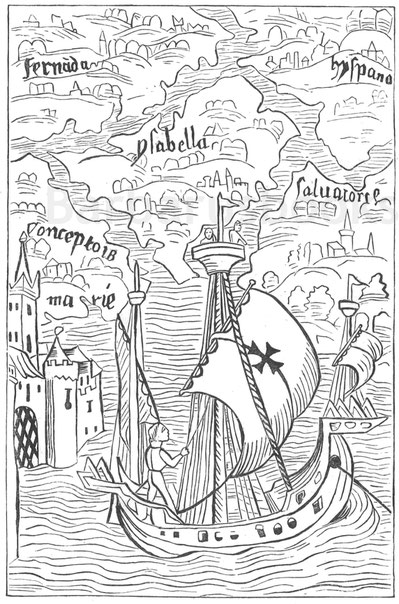

Schiffe im Mittelalter wie in der Antike hatten häufig goldfarbene und purpurfarbene Segel. Die Segel herrschaftlicher Schiffe waren im Allgemeinen prächtig mit dem Wappen des jeweiligen Herrn

geschmückt (Abb. 94); die Segel von Handelsschiffen und Fischerbooten hingegen mit dem Bild eines Heiligen, der Schutzheiligen Jungfrau Maria, einer frommen Legende, einem sakramentalen Wort oder

einem heiligen Zeichen zur Austreibung böser Geister, die im Aberglauben der Seefahrer eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Ursprünglich wurden verschiedene Arten von Segeln zur Signalisierung

auf See verwendet, doch schon bald setzte man zu diesem Zweck auch Flaggen ein. Eine einzige Flagge, die je nach Standort eine andere Bedeutung hatte, genügte normalerweise, um tagsüber alle

notwendigen Befehle zu übermitteln. Nachts wurde sie durch beleuchtete Leuchtfeuer ersetzt. Diese Flaggen, Banner, Standarten und Wimpel, meist mit dem Wappen einer Stadt, eines Herrschers oder

eines Admirals bestickt, bestanden aus leichtem Taft oder Satin. Mal

quadratisch, mal dreieckig, mal gegabelt, hatte jede ihren eigenen Nutzen und ihre eigene Bedeutung, sei es zur Verschönerung des Schiffs oder zur Manövrierhilfe. Die Galeeren verfügten über

kleinere Wimpel, die am Bug angebracht oder am Griff jedes Ruders befestigt wurden. Diese dienten rein dekorativen Zwecken und waren oft mit goldenen oder seidenen Fransen verziert.

Zu den berühmtesten Flaggen und Standarten der französischen Marine zählen die Baucents, deren Name an die Bauséant, das Banner der Tempelritter, erinnert. Diese aus rotem Taft gefertigten und

manchmal „mit Gold bestreuten“ Flaggen wurden nur in den erbarmungslosesten Kriegen eingesetzt, denn, so heißt es in einem Dokument aus dem Jahr 1292, „sie bedeuteten für alle Seeleute überall

sicheren Tod und tödlichen Kampf.“ Im Jahr 1570 hisste Marco-Antonio Colonna auf seiner Flaggengaleere einen Wimpel aus karmesinrotem Damast, der auf beiden Seiten einen Christus am Kreuz

zwischen den Heiligen Petrus und Paulus sowie das Motto Kaiser Konstantins „In hoc signo vinces“ zeigte. Das Banner, das Don Juan von Österreich am 14. April 1571 in Neapel mit dem

Oberbefehlshaberstab über den christlichen Bund erhielt, bestand aus karmesinrotem, mit Gold gesäumtem Damast. Außer dem Wappen des Fürsten war darauf ein Kruzifix mit den Wappen des Papstes, des

katholischen Königs und der Republik Venedig gestickt, die durch eine Kette verbunden waren, die das Bündnis der drei Mächte „gegen die Türken“ symbolisierte.

Die Normannen, die Männer des Nordens, liebten diese leuchtenden Standarten ebenso wie die Völker des Mittelmeers. Wenn sie zu einem Kriegszug segelten oder einen Sieg über Piraten feierten, bedeckten sie ihre Schiffe mit Flaggen. Der Dichter Benoît de Sainte-Môre berichtet, dass Rollo seine Flotte auf diese Weise, bedeckt mit siebenhundert verschiedenfarbigen Bannern, die Seine hinauf nach Meulan brachte. Das Mittelalter bediente sich allerlei phantasievoller Verzierungen für seine Schiffe; während der Renaissance erlebte dieser Geschmack eine Erneuerung und stellte eine Verbesserung sowohl gegenüber den Bräuchen der Antike, von denen er seine Inspiration bezog, als auch gegenüber denen des 13. Jahrhunderts dar, die man zu vergessen schien (Abb. 95). „Eine Galeere“, sagt der gelehrte M. Jal, „war damals eine Art Juwel und wurde zur Verschönerung in die Hände von Genies gegeben, wie ein Stück Metall Benvenuto Cellini.“ Bildhauer, Maler und Dichter vereinten ihre Talente, um das Heck eines Schiffes zu schmücken. Es gibt kein eindrucksvolleres Beispiel für diese künstlerische Verfeinerung der Schiffsornamentik als die spanische Galeere, die 1568 im Auftrag Philipps II. für seinen Bruder Don Juan von Österreich gebaut wurde, dem er das Kommando über die Flotte anvertraut hatte, die gegen die barbarischen maurischen Staaten Afrikas kämpfen sollte. Der Bug des Schiffes war weiß gestrichen und mit dem königlichen Wappen Spaniens und dem persönlichen Wappen Don Juans geschmückt. Da der Prinz ein Ritter des Goldenen Vlieses war und die abenteuerliche Expedition, zu der er aufbrach, wahrscheinlich mit ebenso vielen Gefahren verbunden sein würde wie die der Argonauten, wurde die Geschichte Jasons und des guten Schiffes Argo in einer farbigen Skulptur am Heck über dem Ruder dargestellt. Dieses bildliche Gedicht wurde von vier symbolischen Statuen begleitet – Klugheit, Mäßigung, Macht und Gerechtigkeit. Über ihnen schwebten Engel, die die Symbole der theologischen Tugenden trugen. Auf der einen Seite des Achterdecks waren Mars, der Rächer, Merkur, der Beredte, und Odysseus zu sehen, der sich die Ohren vor den Verführungen der Sirenen verschloss; auf der anderen Seite Pallas, Alexander der Große, Argus und Diana. Zwischen diesen waren Bilder eingefügt, die entweder eine moralische Lektion für den jungen Admiral oder ein zartes Loblied auf seinen Vater Karl V. oder seinen Bruder Philipp II. enthielten. Alle diese Embleme waren Meisterwerke der Zeichnung und Bildhauerei, die durch den Glanz ihrer Gold-, Azur- und Zinnoberfassungen noch verstärkt wurden.

Ein auffälliges Merkmal der obigen Beschreibung ist die unpassende Mischung christlicher und heidnischer Allegorien. Sie zeugt von der antireligiösen Tendenz der Denkschule der Renaissance und spiegelt den Wandel in Brauchtum und Glauben getreu wider. Im Mittelalter waren Seeleute und tatsächlich alle Gesellschaftsschichten von einem starken Glauben durchdrungen, der jedoch auch von viel Aberglauben geprägt war. Wie in unseren Tagen glaubten sie aufrichtig an die Vorsehung und offenbarten ihre große Verehrung der Jungfrau Maria. In Zeiten der Gefahr riefen sie jene Heiligen an, die sich angeblich besonders für Schiffe und Seeleute einsetzten. Trotz ihrer natürlichen Ehrfurcht vor der Religion ließen sie sich jedoch von kindischem Aberglauben beeinflussen und verwechselten die Eingebungen ihres orthodoxen Glaubens mit allerlei eitlen Einbildungen. Seeleute waren schon immer abergläubisch. Ihre leichtgläubigen Gehirne sind die Väter all der phantastischen Wesen und Tiere, die sie ihrer Überzeugung nach auf ihren Wanderungen gesehen und mit denen sie die geheimnisvollen Tiefen des Ozeans bevölkert haben. Die Sirenen der Antike, die Ungeheuer von Skylla und Charybdis, wurden weit übertroffen von modernen legendären Schöpfungen, wie dem Kraken, einem gigantischen Tintenfisch, der die größten Schiffe angriff und mit sich riss; dem Bischofsfisch, der, mit einer Mitra auf dem Kopf, schiffbrüchige Seeleute segnete und dann verschlang; der schwarzen Hand, die schon zu Kolumbus' Zeiten auf der Landkarte als Markierung der Einfahrt zum sonnenlosen Ozean dargestellt war; und den zahlreichen Horden abscheulicher Dämonen, von denen einer unter Ludwig XII. vor den Augen der gesamten französischen Kreuzfahrerflotte auf ihrem Weg zum Angriff auf die Insel Mytilene einen liederlichen Matrosen packte und verschlang, der beim Würfeln „die Heilige Jungfrau gelästert und getrotzt“ hatte.

Gotteslästerung war unter Seeleuten keineswegs ungewöhnlich; trotz der Gesetze der Kirche und der Vorschriften der Admiralität bestanden sie darauf, die schrecklichsten Eide zu schwören; sie schworen ständig bei Brot, Wein und Salz und meinten damit die Grundsätze des Lebens selbst und bei ihrer Seele – ein Eid, der bei Androhung härtester Strafe verboten war. Dennoch hatten die Seeleute des Mittelalters triftige Gründe, offene Gotteslästerung zu vermeiden, denn da ein Vergehen gegen den Himmel als weitaus verbrecherischer galt als jede Schädigung der Menschheit, drohten Gotteslästerern Geldstrafen, die Strafe der neunschwänzigen Katze (Peitsche) und der Tod. Selbst im 13. Jahrhundert verhängte das dänische Gesetzbuch eine vergleichsweise milde Strafe für einen Dieb: Man rasierte ihm den Kopf, teerte und federte ihn und ließ ihn Spießruten laufen, bevor man ihn von seinem Schiff entließ.

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

Übersetzt von Carsten Rau.