Ritter des Heiligen Geistes brechen zu den Kreuzzügen auf. Diese Reise wurde nie unternommen; die Ritter wurden jedoch angewiesen, sich für den Fall ihrer Abreise in Rom bereitzuhalten. Der Künstler skizziert alle Vorbereitungen für die Einschiffung. Die Kreuzfahrer zu Pferd tragen den Bogen auf ihren Brustpanzern; die sie erwartenden Schiffe sind mit Bannern geschmückt, auf denen die Wappen des Papstes, des Königs von Frankreichs, Englands, Anjou-Siziliens, Tarents usw. prangen. Nach einer Miniatur aus den Statuten des Ordens des Heiligen Geistes in Neapel. Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, im Louvre.

Kaiser Konrad, den der Abt zu überreden suchte, sich dem König von Frankreich im neuen Kreuzzug anzuschließen, leistete dem Unternehmen zunächst erheblichen Widerstand; doch schließlich, bei

einer Versammlung in Speyer am 28. Dezember 1146, beeindruckte ihn Bernhards außergewöhnliche Beredsamkeit so sehr, dass er auf der Stelle gelobte, das Kreuz auf sich zu nehmen. Seinem Beispiel

folgten umgehend mehrere deutsche Fürsten, darunter auch sein eigener Neffe, der junge Friedrich von Schwaben, der später unter dem Namen Friedrich Barbarossa berühmt wurde.

Wenige Monate später brachen die französischen und deutschen Armeen, die jeweils über hunderttausend Mann zählten – die zahlreichen Pilger, die sie begleiteten, nicht mitgerechnet –, gut

bewaffnet, gut ausgerüstet und voller Zuversicht nach Osten auf. Beide Armeen umfassten die Elite der Ritterschaft beider Länder. „Europa“, schrieb der heilige Bernhard in einem seiner Briefe,

„enthielt nichts als verlassene Städte und Burgen, nichts als Witwen und Waisen, deren Männer und Väter noch lebten.“

Doch ach! Dieser Enthusiasmus, dieser Eifer, dieser Heldenmut, der von allen Schichten der europäischen Gesellschaft an den Tag gelegt wurde, endete in einem elenden Desaster. Der

Gehorsamsverweigerer der Truppen, der Mangel an Weitsicht und Kooperation ihrer Anführer und der Verrat des griechischen Kaisers Manuel bereiteten diesem unheilvollen Unterfangen ein fatales

Ende, dessen Heer lange vor der Ankunft im Heiligen Land dahinschmolz. Nach über einem Jahr gewaltiger Anstrengungen und blutiger Rückschläge kämpften sich die Überreste mühsam zurück in den

Westen und ließen das Königreich Jerusalem in einer weitaus prekäreren Lage zurück als vor der Ankunft der vereinten Streitkräfte. „Und von allen Seiten“, berichtet ein Chronist, „erhob man

Klagen und Vorwürfe gegen den Abt von Clairvaux, dessen Siegesversprechen so wenig eingelöst worden waren, der, so hieß es, so viele tapfere Männer in einen sinnlosen Tod geschickt und so viele

Adelsfamilien in Trauer gestürzt hatte. Der heilige Mann war zutiefst beschämt, doch anstatt an der wohltätigen Weisheit des Allmächtigen zu zweifeln, rief er aus: ‚Wenn sie schon murren müssen,

dann ist es besser, sie murren gegen mich als gegen Gott. Ich freue mich, dass der Herr sich herabgelassen hat, mich als Schutzschild zu benutzen. Ich bin bereit, mich zu demütigen,

vorausgesetzt, dass seine Herrlichkeit stets unangetastet bleibt.‘“

Vierzig Jahre später, nach der schrecklichen Schlacht von Tiberias (1187), in der so viel edles Blut um Guido von Lusignan, den letzten König von Jerusalem, vergossen wurde, eroberte Sultan

Saladin, eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der muslimischen Geschichte, das heilige Stadt, die fortan nur noch einmal und dann auch nur für kurze Zeit in die Hände der Christen fallen

sollte.

1181 wurde der Dritte Kreuzzug unternommen, und Philipp August, der König von Frankreich, und Richard, der König von England, dessen große Taten in diesem heiligen Krieg ihm den Beinamen

Löwenherz einbrachten, stellten sich an die Spitze des Kreuzzugs, ohne ihre persönlichen Streitigkeiten zu berücksichtigen. Später schloss sich Friedrich Barbarossa, der deutsche Kaiser, der

zuvor am Zweiten Kreuzzug teilgenommen hatte, dem Unternehmen an, bei dem er den Tod finden sollte.

Nachdem sie mehr Blut vergossen und mehr Tapferkeit bewiesen hatten, als zur Eroberung ganz Asiens gereicht hätte, nach der langen und denkwürdigen Belagerung der Stadt Ptolemais und nach vielen

bemerkenswerten Erfolgen, kehrten die christlichen Heere entmutigt und um mehr als die Hälfte geschwächt nach Europa zurück. Sie brachten „moult de gloire“ mit, so ein Chronist, doch ohne

tatsächlich einen materiellen oder dauerhaften Vorteil gegenüber den Ungläubigen erlangt zu haben, die zwar Saint-Jean-d’Acre verloren hatten, aber immer noch Jerusalem in ihren Händen

hielten.

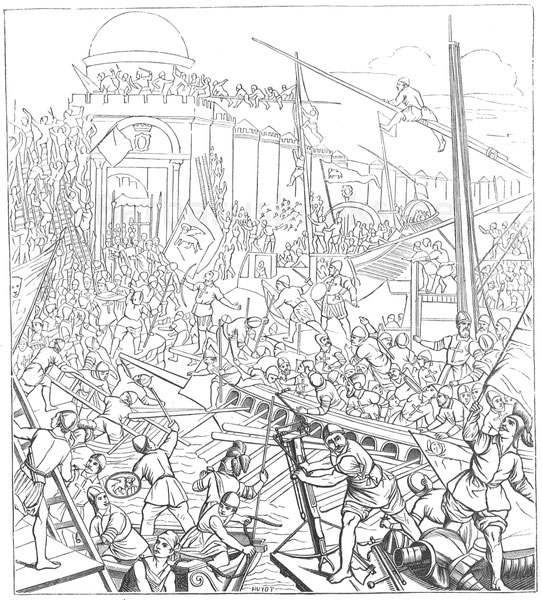

Der Vierte Kreuzzug (1198–1204), den manche Historiker als den Fünften bezeichnen, wurde von Papst Innozenz III. genehmigt und in Frankreich von den berühmten Foulques de Neuilly gepredigt.

Dieser Kreuzzug war in einer Hinsicht bemerkenswert. Seine Bemühungen richteten sich zunächst gegen die Verfolger des Christentums, doch die Ereignisse veränderten im Laufe der Zeit sein Ziel. Da

die Frage der heiligen Stätten aufgegeben worden war, endete er nach der Einnahme Konstantinopels (Abb. 106) mit dem Sturz der Dynastie der Nachfolger Konstantins und ihrer Ersetzung durch eine

französische Dynastie, die Gründer des Lateinischen Kaiserreichs Byzanz. Dem Beispiel Baudouins, Graf von Flandern, folgend, teilten die führenden Adligen des Kreuzzugsheeres die Beute des

Griechischen Reiches unter sich auf und dachten nicht mehr an den Heiligen Krieg.

1217 nahm Andreas, König von Ungarn, gemeinsam mit mehreren Adligen aus Deutschland und Frankreich das Kreuz auf sich. Diese Expedition segelte nach Ägypten und belagerte Damiette, das erst nach

dem Verlust von 80.000 Einwohnern kapitulierte. Von dort zog sie weiter nach Kairo, wurde dort jedoch von der Pest dezimiert und musste sich zurückziehen und nach Europa zurückkehren. Dies war

der eigentliche fünfte Kreuzzug.

Im Jahr 1228 fasste Friedrich II., König von Neapel und Sizilien, nach seiner Wahl zum deutschen Kaiser den Plan, die Heilige Stadt im Namen der Christenheit zurückzuerobern – mehr aus

politischen als aus religiösen Motiven. Er schiffte sich ein, nur von wenigen hundert Soldaten begleitet, und traf nach seiner Landung in Ägypten den Sultan. Dieser ließ sich unter unbekanntem

Einfluss dazu bewegen, einen Vertrag zu unterzeichnen, kraft dessen Nazareth, Bethlehem und Jerusalem den Christen zurückgegeben werden sollten, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die

Muslime den Tempel behalten und in der Stadt Jesu Christi eine Moschee errichten durften. Dies war bestenfalls ein sakrilegischer Vertrag. Er wurde weder von den Christen noch von den Sarazenen

gebilligt noch eingehalten und bald von Friedrich selbst als wertloser Kompromiss angesehen, obwohl er persönlich in Jerusalem eingezogen war und sich dort eigenhändig gekrönt hatte. Diese

einzigartige Expedition wurde als Sechster Kreuzzug bezeichnet.

Doch die Stunde nahte, in der der starke und aufrichtige Glaube, der die Apostel des Ersten Kreuzzugs beseelt hatte, wieder aufleben und in all seinem ursprünglichen Glanz erstrahlen sollte; und

wieder einmal sollte in Frankreich die Flamme christlicher Hingabe durch den Ruf neu entfacht werden, der noch immer in jedem Herzen widerhallte: „Dieu le veut!“ Die französische Nation, die

älteste Tochter der Kirche, hatte damals einen jener reinen und einfältigen Männer an ihrer Spitze, die die Vorsehung nur allzu selten zur Ehre und zum Wohl der Menschheit erwählt. Ludwig IX.,

Sohn von Blanka von Kastilien und Enkel von König Philipp August, vereinte in seiner reinen und großmütigen Seele alle sanften Tugenden seiner Mutter mit den großzügigen und ritterlichen Gefühlen

seines Großvaters.

Während er sich mit eifriger und kluger Sorgfalt um die Regierung und, so könnte man sagen, um die Erneuerung seines Königreichs kümmerte und den Einfluss seiner moralischen Autorität darauf

verwendete, die politische Zwietracht zu beschwichtigen, die Europa erschütterte und verwüstete, konnte der heilige König nicht vergessen, dass seine Brüder im Osten unter Sklaverei und

Verfolgung litten. Sein Traum war es, eines Tages, wenn seine königliche Aufgabe ihrer Vollendung nahe sein und Frieden in seinen und den Ländern seiner Nachbarn herrschen würde, Jerusalem zu

befreien und die Sarazenen aus dem Heiligen Land zu vertreiben. Er war gezwungen, dieses edle Unterfangen aufzuschieben, doch nur, um auf eine günstigere Gelegenheit zu warten, es wirksam

umzusetzen.

Sire de Joinville schrieb in seinen Memoiren: „Der König erkrankte schwer und war so niedergeschlagen, dass eine der Damen, die ihn bewachten, glaubte, er sei am Ende, und sein Gesicht mit einem

Leichentuch bedecken wollte. Auf der anderen Seite des Bettes stand eine andere Dame, die das nicht dulden wollte. Da öffnete sich ihr unser Herr und er erhielt seine Sprache zurück. Sie bat den

guten König, ihm das Kreuz zu bringen, was auch geschah. Als die gute Frau, seine Mutter, erfuhr, dass er seine Sprache wiedererlangt hatte, freute sie sich so sehr, dass es ihm besser ging. Doch

als sie ihn am Kreuz sah, erstarrte sie, als hätte sie ihn tot gesehen (1244).“

Trotz des Kummers der Königinmutter, die trotz ihrer Hingabe an die heilige Sache befürchtete, die Abwesenheit des Königs könnte sich für Frankreich als nachteilig erweisen, war Ludwig IX.,

nachdem er das Gelübde einmal abgelegt hatte, entschlossen, es treu zu erfüllen. Ermutigt wurde er zudem durch die Erkenntnis, dass allein sein Beispiel mehr Einfluss hatte als die wärmsten

Ermahnungen seiner Prediger. Denn sobald bekannt wurde, dass ihr verehrter Herrscher das Kreuz auf sich genommen hatte, erwachte der Eifer in allen Schichten neu, der Glaube gewann wieder an

Einfluss, und die Ungeduld, zum Kreuzzug aufzubrechen, machte sich überall bemerkbar.

Doch der König, trotz seines Eifers klug und umsichtig und durch die Irrtümer seiner Vorgänger vorgewarnt, wollte das Signal erst geben, nachdem er alle nötigen Vorkehrungen getroffen und alle

notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte. Drei Jahre vergingen, in denen Ludwig IX. seine Vorbereitungen fortsetzte und Proviant aller Art sammelte, der nach Zypern gebracht wurde, dem für den

allgemeinen Treffpunkt der Kreuzfahrer ausgewählten Ort. In der Zwischenzeit bereitete er sich im Interesse seines Königreichs auf die Ereignisse vor, die während seiner Abwesenheit eintreten

könnten. Nachdem er schließlich seine Mutter zur Regentin ernannt hatte, schiffte er sich am 15. August 1248 mit seiner Frau, seinem Bruder und seinen wichtigsten Anhängern vom Hafen von

Aigues-Mortes ein. Auf Zypern schlossen sich ihm der ganze Adel Frankreichs mit seinen Soldaten und Vasallen an. Den Winter verbrachte er mit der Organisation des Feldzugs, der zunächst nach

Ägypten führen sollte. Denn von allen mohammedanischen Häuptlingen, die damals um den Besitz Palästinas kämpften, galt der Sultan von Kairo, der sich bereits zum Herrscher Syriens erhoben hatte,

als der mächtigste, und die fähigsten Soldaten waren der Meinung, dass die Eroberung des Heiligen Landes an den Ufern des Nils beginnen müsse.

Alles schien einen glücklichen Ausgang zu versprechen. Eine ansehnliche Flotte, ein zahlreiches und wohldiszipliniertes Heer, ein reichlicher Vorrat an Proviant, Waffen und Kriegsmaterial, der Oberbefehl in einer Hand und vor allem ein echtes Gefühl der Hingabe an die heilige Sache – ein Gefühl, das durch die Ermahnungen und das Beispiel des Königs geweckt wurde – das waren die Elemente, von denen der Siebte Kreuzzug auf einen Erfolg hoffen durfte.

Im Frühjahr stachen 1800 Schiffe von Zypern, wo sie ausgerüstet worden waren, in See und brachten das Kreuzheer nach Damiette. Der König, von Kopf bis Fuß bewaffnet, war einer der Ersten, die an

Land gingen. Mehrere seiner Ritter und Soldaten folgten ihm und zerstreuten inmitten eines Pfeilhagels die Sarazenen, die das Ufer bedeckten, und trieben sie ungeordnet in die Stadt zurück (Abb.

107). Der Angriff war so kühn und unerwartet, dass die Ungläubigen, von Angst ergriffen, sich hinter den Mauern, die dreißig Jahre zuvor einer 18-monatigen Belagerung standgehalten hatten, nicht

mehr sicher glaubten und Damiette verließen, ohne einen einzigen Angriff zu seiner Verteidigung zu führen.

Der Besitz dieser Festung an der Küste an der Nilmündung wäre für die Kreuzfahrer von geringer Bedeutung gewesen, doch ihre Eroberung war so schnell und einfach verlaufen, dass sie im

Erfolgsrausch die ersten Elemente von Umsicht und Disziplin vernachlässigten. Ihr Einmarsch in die Stadt war das Signal zur Plünderung, trotz der Befehle und Bitten des Königs, dessen

menschlicher und großzügiger Charakter diesem Akt der Barbarei zuwiderlief.

Das christliche Heer hätte die Niederlage des Feindes ausnutzen und sofort ins Landesinnere vordringen sollen, anstatt fünf Monate lang unbeweglich zu bleiben, sei es wegen der periodischen

Überschwemmungen des Flusses oder in Erwartung der aus Europa erwarteten Verstärkung. Diese lange Verzögerung, die Müßiggang, Verschwendung und Gehorsamsverweigerung förderte, war für die

Expedition verhängnisvoll. Als der König schließlich den Befehl zum Vorrücken gab, standen ihm nur verweichlichte, entnervte Truppen ohne Gehorsam und Disziplin zur Verfügung. Die Sarazenen, die

viel Zeit gehabt hatten, ihre Panik zu vergessen und ihre Entmutigung zu überwinden, fanden in der Demoralisierung ihrer Feinde einen weiteren Grund zur Beruhigung und ein neues Motiv zur

Zuversicht.

Von da an ging es mit der christlichen Sache immer bergab. Nach mehreren Gefechten, in denen sie unterlagen, nach mehreren Schlachten, deren Ergebnis lediglich Menschenleben kostete – insbesondere nach der Schlacht von Mansura, in der Robert von Artois, der Bruder des Königs, mit dem größten Teil des Adels fiel –, sahen sich die Kreuzfahrer in ihrem Lager eingekesselt und einer durch Not hervorgerufenen Pestilenz ausgesetzt, die täglich erhebliche Verwüstungen in ihren Reihen anrichtete. Die französische Tapferkeit ließ sich jedoch nicht entmutigen, und immer wieder unternahmen die Soldaten, obwohl von Müdigkeit und Krankheit erschöpft und am Hungertod, neue Anstrengungen und besiegten die Sarazenen; allerdings auf Kosten ihrer eigenen Stärke, die jeder Sieg ihre Widerstandsfähigkeit verringerte. Schließlich waren sie gezwungen, sich nach Damiette zurückzuziehen, wo die Königin mit einigen Reservetruppen auf sie wartete und sie hofften, sich neu zu formieren.

Nachdem sie drei oder vier Tage unterwegs gewesen waren, während der diese erschöpfte Schar von Kranken und Verwundeten unaufhörlich vom Feind bedrängt worden war, war der König – der selbst schwer krank war, aber stets im Hinterland ritt und kämpfte, um die Überreste seiner Truppe zu schützen, deren Sicherheit ihm, wie er sagte, weitaus wichtiger war als sein eigenes Leben – gezwungen, in einem Dorf Halt zu machen, das von den Sarazenen umzingelt und von allen Seiten angriff, während die tapfersten und ergebensten Ritter Ludwigs sich in Stücke hauen ließen, um zu verhindern, dass ihr guter Vater in die Hände der Ungläubigen fiel.

Ludwig lag sterbensmüde auf dem Schlachtfeld und war unfähig, irgendwelche Befehle zu erteilen, als ein Verräter mitten im Kampf rief: „Ergibt euch, meine Ritter, ergibt euch alle, der König

befiehlt es; lasst ihn nicht töten!“ Der Kampf wurde sofort eingestellt, die Ritter warfen ihre Waffen nieder und baten um Gnade. Die Sarazenen massakrierten erbarmungslos nicht nur die Kranken,

von denen sie eine Ansteckung befürchteten, sondern auch jeden Christen unter dem Ritterrang. Der König wurde zusammen mit seinen beiden Brüdern (Abb. 108), seinen wichtigsten Baronen und den

Beamten seines Hofstaates gefangen genommen. Dies geschah am 6. April 1250.

Die Geschichte berichtet von den ergreifendsten Ereignissen der Gefangenschaft des frommen Monarchen. Nie war Ludwig IX. so edel, so heldenhaft wie in diesen dreißig Tagen der Prüfung, des

Leidens und der Gefahr. Obwohl er ein Gefangener in den Händen der Ungläubigen war, den schlimmsten Misshandlungen ausgesetzt, in Ketten gelegt und mit dem Tod bedroht, bewies er doch in seinem

sanften Wesen und seiner heiteren Seele die hohen Tugenden des christlichen Glaubens und den Adel, der seiner königlichen Würde gebührte. Die Sarazenen bewunderten diese Großmut im Unglück sehr,

und ihr wichtigster Anführer, der furchtbare Sultan von Damaskus, nahm Verhandlungen mit seinem erlauchten Gefangenen auf, der eher bereit war zu sterben, als einigen Forderungen seiner Eroberer

nachzugeben. Eine Million goldene Besants (etwa eine halbe Million französische Livres) als Lösegeld für die Franken, die Rückgabe Damiettes an ihren König und ein zehnjähriger Waffenstillstand

zwischen den Christen und den Muselmanen Ägyptens und Syriens waren die Bedingungen, die Ludwig akzeptieren musste. Joinville berichtet, dass die Emire des Sultans sich als einzige Garantie auf

das Wort dieses fränkischen Prinzen, des edelsten Christen, den sie je im Osten gesehen hätten, einließen. Einige Sarazenen hatten laut demselben Chronisten sogar die Absicht, König Ludwig den

ägyptischen Thron anzubieten (Abb. 109), so viel Respekt und Wertschätzung hatte er ihnen eingeflößt.

Abb. 108. – Der heilige Ludwig und seine beiden Brüder Alphonse, Graf von Poitiers, und Karl, Graf von Anjou, wurden von den Sarazenen gefangen genommen. – Faksimile eines Holzschnitts aus der „Grand Voyage de Hiérusalem“, gedruckt in Paris von François Regnault im Jahr 1522; Folio. Bibliothek von M. Ambr. Firmin-Didot.

Nachdem Ludwig seine Freiheit wiedererlangt hatte, wollte er nicht nach Frankreich zurückkehren, ohne alles in seiner Macht Stehende versucht zu haben, um das Elend in Palästina zu lindern oder wenigstens die christlichen Gefangenen zu befreien, die die Ungläubigen noch immer festhielten. Er ging mit 700 Rittern, die noch unter seinem Befehl standen, ins Heilige Land und konnte dann, mehr durch Versöhnung als durch Gewalt und durch die Ausübung einer wunderbaren Klugheit, das Ansehen der Verteidiger des Kreuzes bis zu einem gewissen Grad wiederherstellen. Er widmete diesem guten Werk vier Jahre und willigte erst ein, nach Frankreich zurückzukehren, als er vom Tod seiner geliebten Mutter hörte. Nach sechsjähriger Abwesenheit (1254) kehrte er mit verwundetem und gebrochenem Geist nach Paris zurück, „weil“, so der englische Chronist Matthew Paris, „durch ihn Unordnung in die Christenheit gelangt war.“

Abb. 109. – Die Boten des Sultans, angeführt von einem kleinen alten Mann auf Krücken, kommen, um mit den christlichen Gefangenen über die Lösegeldbedingungen zu verhandeln. – Aus einer Miniatur im „Credo de Joinville“, einem Manuskript vom Ende des 13. Jahrhunderts, das sich früher in der Nationalbibliothek von Paris befand und sich heute in England befindet.

Palästina war 1268 in tiefstes Elend und Verwüstung versunken; die wenigen Städte und Festungen, die noch in den Händen der Ostchristen waren, waren von den Mamelucken geplündert und gebrandschatzt worden. Schließlich nahmen sie Antiochia ein, wo sie siebzehntausend Einwohner töteten und hunderttausend weitere in die Sklaverei verkauften (Abb. 110). Diese schreckliche Nachricht, die zwei Jahrhunderte zuvor in der Christenheit allgemeine Empörung ausgelöst hätte, erreichte den Westen ohne große Aufregung inmitten der politischen Unruhen, die die meisten Staaten Europas erschütterten. Doch seit seiner Rückkehr nach Frankreich trug der heilige Ludwig das Kreuz, wenn nicht auf seiner Kleidung, so doch zumindest im Herzen, und hegte stets die Hoffnung, seinen Jugendtraum zu verwirklichen. „Die Schreie der elenden Christen im Osten“, heißt es in einer alten Chronik, „raubten ihm die Ruhe; und er fühlte in seinem Inneren eine tiefe Seelenqual und einen leidenschaftlichen Wunsch nach dem Martyrium.“

Abb. 110. – Plan von Antiochia im 13. Jahrhundert mit seinen fünf Toren: St. Paul, St. Dog, St. Duke, St. Bridge und St. George. Rechts ist der Oronteberg zu sehen; im Vordergrund das Meer. – Aus einer Handschrift des 13. Jahrhunderts, Nr. 4.939, in der Nationalbibliothek von Paris.

Er berief daraufhin ein feierliches Parlament ein und verkündete den versammelten Adligen seine Absicht, einen neuen Kreuzzug zu unternehmen. Viele waren zunächst sehr überrascht und bestürzt und

dachten, so schreibt Sire de Joinville, „dass diejenigen, die zu diesem Vorhaben geraten hatten, eine böse Tat und eine Todsünde begangen hätten“. Einige der treuesten Diener des Königs weigerten

sich offen, sich seinem Kreuzzug anzuschließen – nicht aus Angst, sondern aus Weisheit und vielleicht in der Absicht, ihn von seinem verhängnisvollen Plan abzubringen. Doch die Mehrheit der

Barone und Feudalherren konnte sich dem Willen ihres Herrschers nicht widersetzen, und das Beispiel des Königs war noch mächtiger als seine Befehle. Seine drei Söhne, die Grafen von Toulouse, der

Champagne und Flandern, nahmen das Kreuz auf sich, ebenso wie sein Bruder Karl von Anjou, der kürzlich den Thron von Sizilien bestiegen hatte, und viele andere Prinzen des französischen

Königshauses.

Die Vorbereitungen für den Kreuzzug dauerten drei Jahre. In der Hoffnung, alle christlichen Staaten zum Einsatz gegen die Ungläubigen zu bewegen, tat Ludwig II. sein Bestes, die politischen

Streitigkeiten zwischen Königen und Untertanen zu beenden, blieb jedoch erfolglos. 1270 schiffte er sich mit seinen Söhnen und den bedeutendsten Adligen nach Sardinien ein, dem Treffpunkt der

Kreuzfahrer. Bei seiner Ankunft dort wurde beschlossen, Tunis zuerst anzugreifen. Ein französischer Chronist erwähnt, dass dem König zu verstehen gegeben worden war: „Tunis leistete dem Sultan

von Kairo großen Beistand, was dem Heiligen Land großen Schaden zufügte, und die Barone glaubten, dass die Zerstörung dieser Wurzel des Übels, der Stadt Tunis, der Christenheit großen Nutzen

bringen würde.“ Andere Chronisten hingegen, darunter Matthew Paris, geben ein plausibleres Motiv für die Expedition an, nämlich, dass der König gehört habe, dass der maurische Herrscher dieses

Küstenabschnitts eine Neigung gezeigt habe, das Christentum anzunehmen und sich den westlichen Mächten bei ihrem Versuch anzuschließen, Ägypten zu erobern.

Wie dem auch sei, die Kreuzfahrerflotte segelte nach Tunis, mit einem von Krankheit schwer gezeichneten Heer, dessen Begeisterung bereits seltsamerweise zu erkalten begann. Die Mauren erlaubten den Christen, fast ungehindert von Bord zu gehen und Karthago (Abb. 111) einzunehmen, das zu einem bloßen Dorf geschrumpft war. Einige Kreuzfahrer quartierten sich in den Ruinen der alten karthagischen Stadt ein, die übrigen biwakierten unter der sengenden Sonne Afrikas, umzingelt und bedrängt von den Ungläubigen, deren leichte Kavallerie sie ständig umzingelte. Es dauerte nicht lange, bis die Pest im christlichen Heer ausbrach, während es noch auf die Ankunft des Königs von Sizilien und seiner Truppen wartete, und Ludwig IX., bereits bei schwacher Gesundheit, durch vorzeitiges Alter geschwächt und untröstlich über den Tod eines seiner Söhne, wurde von der Pest heimgesucht.

Sobald dieses Unglück bekannt wurde, herrschte im Lager ungewöhnliche Bestürzung und Verzweiflung, denn jeder wusste, dass der König die Seele der Expedition war. Von seinem Krankenbett aus, wo er die grausamsten Leiden erduldete, erteilte er weiterhin mit der ihm eigenen Gelassenheit und Sanftmut seine Befehle; doch jede Stunde wuchs seine Schwäche, jeder Augenblick brachte ihn seinem Ende näher. Sobald er erkannte, dass sein Tod nahe war, diktierte er in aller Ruhe seinem Sohn Philipp seine letzten Anweisungen – Anweisungen, die mit Recht als himmlisch bezeichnet wurden. Dann empfing er kniend am Bett die letzte Ölung und streckte sich dann als Zeichen der Reue und Demut auf einem Aschenbett aus. Seine Augen richteten sich flehend zum Himmel, und mit den Worten des Psalmisten auf seinen Lippen: „O Herr, ich will in deinen Tempel gehen und deinen Namen preisen“, hauchte er ruhig seinen letzten Atemzug aus (25. August 1270).

Abb. 113. – Don Juan von Österreich hält eine Enteraxt zur Erinnerung an die Schlacht von Lepanto. – Von einem Gemälde, das dem portugiesischen Maler Alonso Sanchez Coello zugeschrieben wird und sich im Besitz von M. Carderera aus Madrid befindet. Ende des 16. Jahrhunderts.

Und mit dem letzten Schlag dieses großen und edlen Herzens endete der achte Kreuzzug, der letzte in der Liste der heroischen Abenteuer, in denen sich Macht und Einfluss des christlichen Glaubens so deutlich gezeigt hatten. Es bedurfte des ganzen persönlichen Einflusses des verehrten Monarchen, um die religiöse Begeisterung wiederzuerwecken, den Eifer und Glauben einer Gesellschaft zu beleben, die mit zunehmender Zivilisierung skeptischer, wenn nicht gar korrupter geworden war und sich weniger mit spirituellem Trost als mit materiellen Freuden des Körpers beschäftigte. Nie wieder sollte das Zepter Frankreichs in so heilige Hände übergehen, nie wieder sollte der Märtyrerglanz seine Krone erleuchten. Zwar erklang seit Ludwigs Tod mehr als einmal ein Aufruf zum Kreuzzug vom Pontifikalstuhl und vom Podium des Ratssaals, doch fand er nie ein Echo im Herzen von Fürsten oder Bauern. Dennoch versuchten später ebenso überzeugende Stimmen wie die von Peter dem Einsiedler und dem Mönch von Clairvaux zweimal, die Begeisterung der Bevölkerung neu zu wecken. Mitte des 15. Jahrhunderts, als Mohammed II., Herrscher von Konstantinopel, voller Zuversicht den Westen erobern wollte, stellte sich Johann Corvin, Woiwode von Siebenbürgen, besser bekannt unter dem Namen Huniades, an die Spitze der Kreuzfahrer, die durch die beredten Appelle des Heiligen Johannes von Kapistran versammelt worden waren (Abb. 112). Mitgerissen von der Begeisterung dieses Gottesmannes, der mit dem Kruzifix in der Hand im hitzigsten Moment eines Gefechts in die Reihen einzudringen pflegte, erwiesen sich die Kreuzfahrer ihres heldenhaften Anführers Huniades würdig. Am Ende einer gewaltigen Schlacht wurden die Türken in die Flucht geschlagen; Belgrad blieb in den Händen der Christen, und der hochmütige Mohammed II. wurde verwundet und von seinen Anhängern vom Schlachtfeld gejagt.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts schlossen der König von Spanien und die italienischen Fürsten mit Papst Pius V. und den Venezianern Vereinbarungen über einen Kreuzzug zur Verteidigung des

christlichen Europas gegen die Türken. Don Juan von Österreich (Abb. 113), der von Pius V. zum Oberbefehlshaber der Truppen ernannt worden war, errang am 7. Oktober 1571 jenen gewaltigen Sieg,

bei dem die Türken dreißigtausend Mann und zweihundertvierundzwanzig Schiffe verloren, ein Verlust, der ihre Seeherrschaft zerstörte und Europa rettete. Doch in der Zwischenzeit war das Heilige

Land erneut unter das Joch der Ungläubigen gefallen, und bald war von den Fürstentümern jenseits der Meere, die die kreuzziehenden Adligen im Archipel und in Kleinasien gegründet hatten und die

für eine kurze, sehr kurze Zeit so blühend gewirkt hatten, keine Spur mehr vorhanden; Tatsächlich war bald nicht einmal mehr der Name des kurzlebigen Königreichs Jerusalem zu sehen, für dessen

Errichtung die europäischen Nationen fast zwei Jahrhunderte lang so viel Blut, Reichtum und Heldentum vergossen hatten.

Die Kreuzzüge bewirkten dennoch eine völlige Revolution in den Sitten und Gebräuchen der westlichen Nationen; die Abschaffung der Knechtschaft, die Gründung freier Städte, die Enteignung und

Aufteilung der Feudalländer und die Entwicklung des kommunalen Systems waren die unmittelbaren Folgen der enormen Auswanderung von Männern, die in Palästina kämpfen und sterben wollten. Die

Adligen hörten auf, ihre ständigen privaten Streitereien auszutragen, das Rittertum nahm einen regelmäßigen und feierlichen Charakter an, die Zahl der Rechtsduelle nahm ab, die Zahl der Orden

nahm zu, und überall entstanden karitative Einrichtungen. Die Menschen wurden aufgeklärter, und ihre Sitten milderten sich unter dem Einfluss der wachsenden Ausbreitung von Wissenschaft, Kunst

und Literatur. Recht, Naturgeschichte, Philosophie und Mathematik gelangten in direkter Nachfolge der Griechen und Araber zu ihnen; eine neue Literatur voller poetischer Juwelen entsprang

schlagartig der Fantasie der Troubadoure, Spielleute und Minnesänger; die Kunst, insbesondere die schönen Künste, Architektur, Malerei, Bildhauerei und Stickerei, begannen, ihre tausend Wunder zu

entfalten; Industrie und Handel verhundertfachten den öffentlichen Reichtum, der einst in ruinösen Expeditionen beinahe verschlungen worden war; und die Kriegskunst sowie die Schifffahrtskunst

machten gewaltige Fortschritte.

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

Übersetzt von Carsten Rau.