Die historische Waffenkunde muss jedes Buch lebhaft begrüßen, welches seinen Ausführungen die Werke der älteren Schriftsteller selbst zugrunde legt und damit neue authentische Einblicke in das Kulturleben vergangener Zeit gewährt. Die Darstellungsweise von Begebenheiten und Tatsachen war früher nicht so auf den einzelnen Gegenstand konzentriert wie heute und der Einfluss der Waffe auf die meisten Gebiete des täglichen Lebens war so groß, dass man fast bei jedem älteren Schriftsteller Andeutungen über das Waffenwesen seiner Zeit findet, welche mitunter neue Tatsachen erschließen.

Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Beziehung das vorliegende Werk. Die Geschichte des Ingenieurwesens ist bisher ebenso spärlich zum Gegenstand eingehender Forschung gemacht worden, wie die historische Waffenkunde. Es war daher ein sehr dankenswerter Fortschritt, als der Herr Verfasser, Ingenieur und Privatdozent an der Techn. Hochschule zu Darmstadt, in einer Reihe in der Zeitschrift «Zivilingenieur» erschienener Aufsätze die einschlägigen Werke der älteren Schriftsteller von Aristoteles bis in das 17. Jahrhundert hinein besprach und die interessantesten, einen wirklichen Fortschritt darstellenden Lösungen mechanischer Probleme an der Hand von Abbildungen vorführte. Diese Aufsätze liegen jetzt gesammelt vor und erweisen sich, wie auch nicht anders zu erwarten, als eine reiche Fundgrube für die historische Waffenkunde. War doch in früherer Zeit der «Ingenieur» zugleich Artillerist und Festungsbaumeister. Wir erhalten allgemein einen tiefen Einblick in die Leistungsfähigkeit der Technik verschiedener Zeiten und werden besonders auf Wurf- und Schiessmaschinen, Hebezeuge und Geschütze hingewiesen. Auch der Fabrikation des Pulvers sowie den technischen Einrichtungen zur Herstellung von Geschützen ist manche Seite gewidmet. Leider sind die zahlreichen Abbildungen nicht als Faksimiledrucke wiedergegeben, sondern unter Hervorhebung des technisch Wichtigen in moderne Darstellungsweise übertragen. Immerhin gestatten sie für das Waffenwesen Schlüsse genug.

Bei der Bearbeitung des in dieser Nummer abschließenden Aufsatzes «Die älteren Hinterladungsgeschütze» konnte das vorliegende Buch noch nicht als Quelle benutzt werden, es mögen daher einige Ergänzungen über diesen Gegenstand folgen, zugleich als Beispiel von der Reichhaltigkeit waffenhistorisch interessanter Angaben.

Buonaiuto Lorini bespricht in seinem 1597 erschienenen Werk «Delle Fortificationi» u. a. auch die Hinterladungsgeschütze und sagt: «Geschütze, welche von hinten geladen werden, sind auf Galeeren und Kriegsschiffen zur Bequemlichkeit der Kanoniere sehr gebräuchlich, damit diese beim Laden eine gedeckte Stellung haben und schneller schießen können; bei der üblichen Beschaffenheit aber werden sie durch das Entweichen von Pulvergas durch das Bodenstück in ihrer Wirkung geschwächt und leisten nicht, was sie leisten sollten ... Jene Fehler entspringen nur aus ungenügender Festigkeit des Bodenstückes und schlechtem Einpassen des Verschlussstückes in die Geschützkammer ... Demzufolge vermindert sich die Kraft des Schusses im Verhältnis zur Gasentweichung. Wäre diese beseitigt, so würde der Schuss ebenso kräftig sein, wie bei Vorderladern. Sollte dies aber auch bezüglich eines minimalen Teiles nicht gelingen, so würde doch der Vorteil, welcher aus der Sicherheit der Bedienungsmannschaft beim Laden und aus dem schnelleren Schießen entspringt, so groß sein, dass man einige Unvollkommenheiten dafür hinnehmen könnte.»

Er empfiehlt darauf einen Kolbenverschluss mit zylindrischem Kolben und rundem, konischem Querkeil. Der Kolben verjüngt sich vorne in 2 Absätzen zur besseren Liderung. Die Kugel sollte bei dieser Verschlussart 8 Pfund Gewicht nicht übersteigen, «am nützlichsten aber sind solche von 6 und von 3 Pfund». Auf die Bearbeitung aller runden Teile mit Bohrer und Drehbank weist er im Interesse guter Abdichtung ganz besonders hin, ein Zeichen, dass dies sonst vielfach vernachlässigt wurde. Ist doch der heutige Hinterlader auch nur durch Verwendung von Präzisionsarbeit möglich.

Über das Laden sagt er dann: «Um das Geschütz zu laden, sind drei Dinge nötig, ein Hammer von Eichenholz, ein Wischer, welcher genügt, um die Hälfte des Rohres, wie gebräuchlich, auszuwischen, und die Pulversäcke oder Kartuschen, mit dem Pulver und der Kugel als Ladung darin. Diese werden so in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt, dass ihr Ende in die Pulverkammer hineinreicht, und wenn man dann das Verschlussstück einschiebt, drückt es die Kartusche so weit wie nötig vor ...» Es geht hieraus klar hervor, dass man bereits damals Kartusche und Geschoss zu einem Ganzen zu vereinigen wusste.

Ferner geht er auf die Keilverschlüsse ein: «Geschütze nur mit einem Keil zu verschließen, ist sehr bequem, aber keine so sichere Verschlussart, wie die soeben beschriebene; doch leistet sie bei kleinen Stücken von 3 Pfund Kugelgewicht genügende Dienste.»

Auch hier empfiehlt er sauberste Bearbeitung von Keil und Keilloch und gibt die Stärke des Keils in der Mitte auf einen, die Höhe auf 1,5 Kugeldurchmesser an, damit die Seele oben und unten gut abgeschlossen sei. Folgenden recht interessanten Verschluss preist er als das Vollkommenste dieser Art: «Wenn wir aber ein besonders vollkommenes Hinterladungsgeschütz herstellen und sicher sein wollen, dass kein Gas entweicht, so müssen wir die Teile, durch welche man sich die Kraft des Schusses sichert, mit Hilfe von Bohrern und der Drehbank in der Weise bearbeiten, dass sie so vollkommen aneinander schließen, als ob sie ein Stück wären, und dies kann man am besten erreichen, wenn man den Keil rund und ein wenig konisch, das Verschlussstück aber, der mittleren Dicke des Keiles entsprechend, halbmondförmig macht und das Kopfende mit Vorsprüngen versieht...»

Es gehört dieser auf Fig. 1 dargestellte Verschluss in die Klasse der Kolbenverschlüsse, nur ist der Kolben auf den vor dem Querkeil liegenden Teil zusammengeschrumpft und kann, hier «Verschlussstück» genannt, eher als Liderungsteil bezeichnet werden. Die Liderung wird in ähnlicher Weise, wie in dem vorgenannten Aufsatz in Fig. 16 gezeigt, durch einen in eine Nute greifenden, ringförmigen Vorsprung hergestellt.

Über die Bedienung heißt es weiter: «Man muss jedoch darauf achten, dass die Weite der Bohrung nach außen ein wenig größer wird, als innen, damit das Verschlussstück herausgenommen werden kann, indem man mit zwei oder mehr Fingern in die Löcher greift (a, b der Fig.), nachdem man den Keil herausgeschlagen und den Arm in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt hat. Wenn aber das Geschütz warm geworden ist, kann man dies nicht einfach mit der Hand tun, sondern bedient sich am besten eines eisernen Schlüssels, welcher am Ende mit etwas Schraubengewinde, das aus einem einzigen Gang besteht, versehen ist und der einen Zoll tief mitten in das Verschlussstück hineinreicht. Auf diese Weise kann man es leicht herausnehmen und einsetzen, indem man den Griff des Schlüssels so lang macht, wie die Bohrung des Bodenstückes. Auch kann man vermittelst eines solchen Schlüssels sehr kleine Geschütze laden, während dies ohne einen solchen nicht möglich ist, weil man den Arm hineinstecken müsste ...»

Da der kurze Liderungsteil nur ungenügende Führung im Rohr hat, so ist diese Konstruktion nur möglich, wenn das Keilloch derart gebohrt ist, dass die Vorderfläche desselben senkrecht zur Seelenachse liegt. Ein ähnliches Liderungsstück empfiehlt Lorini auch für den einfachen Keilverschluss. Auch bei diesem Kolbenverschluss muss der Keil mit einem hölzernen Hammer festgeschlagen bzw. gelockert werden. Damit nun der Keil beim Öffnen nicht herausfallt, benutzt Lorini bereits die noch beute übliche Grenzkette, welche den Keil nur soweit aus dem Keilloch heraustreten lässt, dass das Ladeloch freigegeben ist Der Keil soll gut mit Talg geschmiert sein, ein Umstand, der die Verwendung des Talges auch als Liderungsmittel sehr wahrscheinlich erscheinen lässt.

Leonardo da Vinci (1452—1519), ein Universalgenie, sowohl als bildender Künstler, wie als Ingenieur einer der ersten Männer seiner Zeit, gibt in seiner äußerst interessanten und umfangreichen Hinterlassenschaft auch die Skizze eines merkwürdigen Hinterladungsgeschützes, das wohl nur ein Vorschlag sein dürfte, aber trotzdem wichtig ist als Beweisstück, dass der Übergang von den bis dahin allein gebräuchlichen Hinterladern mit beweglicher Kammer zu solchen mit Verschlüssen anderer Art bereits in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts begonnen haben muss.

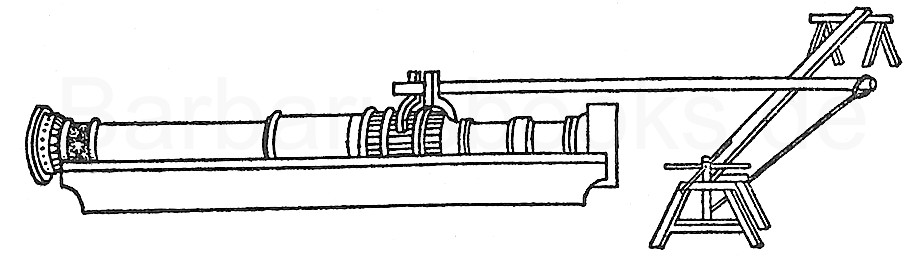

Das Geschütz ist in Fig. 3 wiedergegeben. Das anscheinend bronzene Rohr liegt in einem viereckigen, hölzernen Rahmen, der hinten zugleich das Widerlager für den Schraubenverschluss bildet. Zwischen den Rahmenwangen ist ein breiter Bronzering gelagert, in welchem sich der zylindrische Verschluss vor- und zurückschieben kann, während eine am Boden desselben angebrachte Schraube durch das Widerlager greift. Der vordere Teil des Verschlusses ist mit einem Schraubengewinde versehen, entsprechend einem Muttergewinde im hinteren Ende des Rohres. Anstatt nun aber, wie bei der französischen Mitrailleuse, an der durch das Widerlager gehenden Schraube eine Kurbel anzubringen, bewegt Leonardo den Verschluss durch eine quer gestellte Schnecke, welche in die sehr breiten Zähne des zu einem Zahnrad umgestalteten hinteren Teils des Verschlusses eingreift. Zwischen diesen und das Widerlager trieb man schließlich einen mit einem Ausschnitt versehenen Keil. Leonardo bezeichnet dieses Geschütz als «eine große Bombarde, die man von hinten lädt und die ein einziger Mann zusammen- und auseinanderschraubt,» und sagt zum Schluss: «Dies ist gut für Galeeren».

In dem oben erwähnten Aufsatz wird auf Geschütze hingewiesen, welche aus zwei Stücken zusammengeschraubt sind. Leonardo gibt einen eigenartigen Apparat zum festen Anziehen dieser Verbindung an, den Fig. 3 veranschaulicht. In die an den Enden der beiden Rohrteile befindlichen Zahnkränze wurden zwei S-förmige Sperrhaken gelegt, zwischen die oberen, entgegengesetzt gerichteten Enden derselben ein langer Hebel gesteckt und dieser auf einer Bank durch das Seil eines Gangspills fest angezogen. Die Lade, in der hier das Rohr liegt, dürfte nur für diesen Zweck untergelegt sein. Augenscheinlich hat man es hier mit einem schweren Stück, ähnlich dem in den Zeugbüchern Maximilians erwähnten «Pfabenschwanz» zu tun, also nicht mit einem Hinterlader.

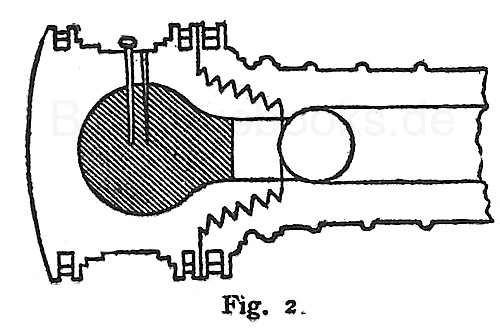

Bei den Geschützen mit beweglicher Kammer ist ferner eine besondere Art nachzutragen, bei der die Kammer mit dem Rohr direkt verschraubt wurde, und zwar ist auch hier, wie bei den meisten Schraubenverschlüssen, die Schraube konisch. Einen solchen Verschluss gibt Leonardo in Fig. 2 wieder.

Interessant daran ist die kugelige Gestalt der Kammer, wie sie in neuerer Zeit von Ballistikern als die für die Verbrennung der Ladung theoretisch günstigste vorgeschlagen wurde, vorausgesetzt, dass die Entzündung in der Mitte der Kugel erfolgt. Der gleiche Gedanke scheint Leonardo geleitet zu haben, denn er zeichnet den durch die spitze Kartuschnadel hergestellten, bis zur Mitte der Ladung führenden Kanal und daneben anscheinend eine Zündröhre, oben mit pfannenartiger Erweiterung, ähnlich den bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlichen Schlagröhren für Luntenzündung — denn als Kartuschnadel müsste das Gebilde entschieden einen Griff haben.

Es scheint hier noch ungekörntes Pulver Verwendung zu finden und die weiße Stelle vor der scharf abgesetzten Ladung den vorgeschlagenen Holzpflock zu bedeuten. Es sei ferner aufmerksam gemacht auf den gegen den Kammerhals exzentrischen und anscheinend etwas konischen Geschossraum, der zum Festhalten und gasdichten Ansetzen der von vorne zu ladenden Kugel sehr zweckmäßig gewesen wäre. Durch den mehr von unten kommenden Stoß der Pulverladung würde der Kugel ein die Treffsicherheit wesentlich befördernder Effekt gegeben worden sein. Der gleiche Zweck wurde ja später bei Hohlgeschossen durch die exzentrische Anordnung der schließlich ellipsoidalen Höhlung erreicht. Selbst wenn die angeführte Konstruktion eines so durchgebildeten Hinterladers nur ein Vorschlag Leonardos wäre, gäbe er doch ein glänzendes Zeugnis für den genialen Scharfblick dieses vielseitigen Mannes.

Paul Reimer.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 2. Dresden, 1900-1902.