Das verzweifelte Handgemenge von Fornoue (6. Juli 1495), das Karl VIII. nach seinem erfolgreichen Italienzug zum Umkehren zwang, war beinahe der letzte der verworrenen und blutigen Kämpfe des

Mittelalters. Schwert und Bogen trugen mehr zu dem

schrecklichen Ausgang dieses Tages bei als Kanonen und Arkebusen. Von da an gewann die Infanterie ihre alte Vormachtstellung gegenüber der Kavallerie zurück, und Kanonen wurden allen anderen Projektilwaffen vorgezogen. Auch

stand eine völlige Revolution bevor, sowohl in der Taktik der Armee im Feld als auch beim Angriff und der Verteidigung von Festungen. Ludwig XII. und Franz I. hatten in ihren Italienfeldzügen, in denen sie so viele Ressourcen und Schätze Frankreichs vergeudeten, mit deutschen und

spanischen Söldnern zu kämpfen, die damals die besten Soldaten der Welt waren; Ihnen standen Truppen ausländischer Infanterie gegenüber, manchmal Landsknechte (Abb. 49), manchmal Schweizer, die den Krieg zu ihrem Beruf machten und, um ihren Sold zu verdienen, nicht zögerten, gegen ihre eigenen Landsleute

zu kämpfen. Die Akzeptanz ihrer Dienste hatte jedoch einen Nachteil: Sie wechselten häufig am Vorabend eines Gefechts die Seiten oder weigerten sich unter dem geringsten Vorwand zu kämpfen. Mehr

als einmal sahen sich die Ritter Frankreichs plötzlich von der Infanterie im Stich gelassen, deren Aufgabe es war, sie zu unterstützen, und die zuließ, dass sie vor ihren Augen in Stücke gerissen

wurden, ohne sich zu rühren, um ihnen zu helfen (Abb. 50). Dies geschah in der verhängnisvollen Schlacht von Pavia, als der König und seine Adligen verzweifelt zu Fuß im Nahkampf kämpften, bis sie fielen oder gefangen genommen

wurden.

In der damals üblichen Aufstellung jeder Armee, die auf offenem Feld kämpfte, postierten sich die Bogenschützen, die Soldaten und die Ritter entweder in der Mitte oder an den Flügeln, während die

eigentliche Infanterie, die in kleine Fünfergruppen, sogenannte Cinquains, aufgeteilt war, entweder zum Scharmützel vorgeschoben, zur Deckung der Nachhut nach hinten geschickt oder in Abständen

an den Flanken abkommandiert wurde, um den Feind zu bedrängen und das Gepäck zu schützen. Während des Gefechts stiegen alle Ritter, vollständig in Rüstung gekleidet, ab, um zu kämpfen, und

überließen ihre Pferde der Obhut der Infanterie. Pferde dienten damals nur dazu, ihre Reiter auf dem Marsch zu tragen, was zu Fuß aufgrund des Gewichts ihrer Rüstung nicht möglich gewesen

wäre.

Ein durch Dienstzeit oder Alter dienstunfähig gewordener Reiter wurde nicht mehr in der Kavallerie eingesetzt, sondern zog sich zur Infanterie zurück, wo er unter dem Titel „Anspessade“ (vom

italienischen „spezzate“ – „gebrochen“) die Privilegien genoss, die später den Veteranen gewährt wurden.

Bis zur Zeit der Kreuzzüge besaßen keine Truppen ein Unterscheidungsmerkmal außer der unterschiedlichen Waffengattung, und die Idee

einer Militäruniform war damals noch nicht entstanden. Doch mit den Wappen, den Standarten und den Wimpeln kamen Schals in Gebrauch, die als Wehrgehänge oder Schärpen über dem Kürass getragen

wurden. Die Farbe, die im Allgemeinen der Standarte des Lehnsherrn des Trägers entsprach, wurde ebenso zu einem kämpferischen Signal wie die Standarten selbst (Abb. 51). Die Notwendigkeit, Freund

und Feind aus der Ferne zu unterscheiden, führte natürlich auch zu mehr oder weniger ausgeprägten Unterschieden in der Kleidung.

Abb. 51. – Darstellungen des Banners von St. Denis: Nr. 1, die älteste, stammt aus einem Fenster in der Kathedrale von Chartres; Nr. 3, die neueste, stammt aus einem Manuskript von Froissart, Nr. 2644, in der Nationalbibliothek (das dargestellte Original wurde bei der Niederlage von Artevelde bei Rosebecque mitgeführt); Nr. 2, Zeichnung aus der Bibliothek der Célestins, aufbewahrt von Montfaucon. – Aus „Paris und seine Historiker“ von MM. Leroux de Lincy und L. Tisserand.

Die Verwaltung und innere Ordnung der Armee, eine der Hauptsorgen der gotischen und früheren fränkischen Könige, wurde, wie alles, was mit der Kriegskunst zu tun hatte, jahrhundertelang völlig vernachlässigt. So durften beispielsweise zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Hauptleute der verschiedenen Kompanien nach jeder Musterung den Sold nach Belieben an ihre Männer verteilen und waren allein mit der Verwaltung ihrer Kompanien betraut. Sie waren somit völlig verantwortungslos und kümmerten sich nicht darum, dass die von der höheren Autorität erlassenen Vorschriften zur allgemeinen Disziplin der Armee eingehalten wurden. Im Jahr 1355, trotz der Gefangenschaft von König Johann in England, wurden Sonderkommissare mit dem Titel „Kontrolleure“ ernannt, deren Aufgabe es war, die innere Ökonomie der Armee im Allgemeinen zu überwachen, um den zahlreichen Missbräuchen ein Ende zu setzen. Doch die unruhige und unglückliche Zeit, in der dieser Versuch unternommen wurde, machte ihn fast zwangsläufig erfolglos. Als der Dauphin als Karl V. den Thron bestieg, griff er dieses Projekt, das er selbst initiiert hatte, wieder auf. Doch nach seinem Tod herrschte erneut über ein Jahrhundert lang Anarchie. Bürgerkriege und Kriege im Ausland verwüsteten und erschöpften Frankreich, ohne einen einzigen kreativen Geist hervorzubringen, mit Ausnahme vielleicht von Jean Bureau, dem Großmeister der Artillerie unter Karl VIII. Es ist keineswegs übertrieben zu behaupten, dass die Rückschläge, die Italien unter Karl VIII. und Ludwig XII. erlitt, weniger auf die ritterliche Rücksichtslosigkeit des Adels und seine Unkenntnis der Grundprinzipien der Kriegsführung zurückzuführen waren, als vielmehr auf die groben Fehler der Militärverwaltung des Landes. Schon zu Zeiten Franz I. war der öffentliche Dienst in einem so miserablen Zustand, dass er nie wirklich über die tatsächliche Stärke seiner Armee informiert war, denn seine Hauptleute, deren Interesse es war, die Zahl der Mannschaften unter ihren Standarten zu übertreiben (Abb. 52 und 53), täuschten die Generäle und ihre Vorgesetzten regelmäßig. Dies ging so weit, dass Franz I. am Vorabend der Schlacht von Pavia glaubte, seine Armee sei ein Drittel stärker als sie tatsächlich war. Schließlich jedoch, im Jahr 1517, entstand aus diesem chaotischen Durcheinander der erste Keim eines ordnungsgemäßen Systems zur Überwachung und Kontrolle aller kriegsrelevanten Angelegenheiten.

Wenn die Taktiker Italiens die ersten waren, die die Kriegswissenschaft theoretisch ergründeten, so waren es die Schweizer unter Marschall Trivulce, die Spanier unter González von Córdoba und schließlich die Flamen unter dem Herzog von Alba, die die militärischen Formationen des antiken Griechenlands erfolgreich wiederherstellten. Sie waren die ersten, die in dichten Massen und Bataillonen manövrierten, und sie waren die ersten, die erfolgreich die Kolonnenformation von Truppen anwandten. Die Pikeniere Frankreichs folgten ihrem Beispiel, während die mit Projektilwaffen bewaffneten Truppen als Plänkler in der Vorhut oder in zwei- oder dreiteiligen Linien kämpften. Erst unter Heinrich IV. galt jedoch eine nennenswerte Truppenmasse als in der Lage, in geschlossener Kolonne vorzurücken, ohne ihre Formation aufzulösen, und erst unter Ludwig XIII. wurde das in der vorhergehenden Herrschaft eingeführte Regiment zu einer anerkannten ständigen Militäreinheit.

Abb. 55. – Schlacht von Dreux, 19. Dezember 1562, gewonnen von François de Guise über die Protestanten. Im Vordergrund wird Marschall Saint-André von einem Soldaten erschossen. – Faksimile eines Kupferstichs aus dieser Zeit von Tortorel und Périssin (Sammlung M. Guénebaut).

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts bestand die französische Kavallerie noch ausschließlich aus schweren Reitern. Die Albanais, die Söldner der französischen leichten Kavallerie, verkauften ihre

Dienste, Mann und Pferd, wie die Schweizer ihre, Mann und Hellebarde. Karl VIII. rekrutierte 8.000 Albanais für seinen Italienzug; doch fünfzig Jahre später war dieser ausländische Teil aus der

französischen Armee verschwunden, die inzwischen neben ihrer schweren Kavallerie auch über eine eigene leichte Kavallerie verfügte (Abb. 55).

Bis zur Herrschaft Heinrichs IV., der als erster Monarch auf ihre gefährliche und unmoralische Hilfe verzichtete, wurden freie Lanzen allgemein eingesetzt, selbst von jenen Herrschern, die die

strengsten Dekrete gegen sie erlassen hatten, sich aber mangels regulärer Soldaten gezwungen sahen, ihre zweifelhaften Dienste anzunehmen. Brantôme hat sie so dargestellt: „Vestus à la pendarde,

un haut de chausses bouffant; monstrant la jambe nue, une ou deux, portant leurs bas déchaussés Pendant à la ceinture; chantant en cheminant pour soulager le travail de leur chemin."(Übersetzung:

„Vestus à la pendarde, ein Oberteil aus weiten Strümpfen; zeigt die nackten Beine, ein oder zwei, die ihre nackten Strümpfe tragen, die am Gürtel hängen; singend, während sie gehen, um die Arbeit

ihres Weges zu erleichtern.“) Diese Rotten, die zu Fuß dienten, waren nur zugelassen l’étape – das heißt eine tägliche Zufuhr von Nahrung und Futter; aber sie genossen im Krieg das Recht, alle

durch Angriffe eroberten Städte und Festungen zu plündern (Abb. 56).

Dieses System der à l’étape-Bezahlung von Hilfstruppen wurde erstmals im 14. Jahrhundert in Frankreich eingeführt und blieb bis zur Herrschaft Heinrichs II. unsystematisch in Gebrauch. Auf dessen

Anordnung wurde eine Rationstabelle sowie eine Tabelle über Proviant, Fuhrgeld und Unterkunft für die königlichen Truppen aus den Kirchen, Klöstern, Gemeinden, Adligen und Bürgern erstellt, durch

deren Besitztümer und in deren Nähe ihre Reise verlief.

Das gesetzliche Einberufungsalter, die Art und Weise der Einberufung sowie die Dienstdauer variierten im Mittelalter und in der Renaissance erheblich. Zu Zeiten Heinrichs II. war es üblich, einen

Soldaten für drei Monate anzuheuern; Heinrich IV. verlängerte diese Dienstzeit, allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, denn, um Sully zu zitieren: „Unsere Soldaten können heute nur noch mit

Gewalt angeworben und nur mit dem Stock und der Drohung des Galgens zum Marschieren bewegt werden.“ Zu diesem Bild kommt noch die bedeutsame Tatsache hinzu, dass das Exerziersystem sehr

unzureichend war und es durchaus nicht ungewöhnlich war, dass Soldaten, deren Aufenthalt bei den Standarten letztlich nur von sehr kurzer Dauer war, mit den ihnen anvertrauten Waffen völlig

überfordert waren. Die städtische Miliz war diesen Rekruten jedoch weit überlegen, denn seit der Herrschaft Karls V. war es Brauch, die Bürger jeden Sonntag mit Pike, Bogen und Armbrust zu

exerzieren, insbesondere in den Grenzstädten. Erst aus der Zeit Colignys, Mitte des 16. Jahrhunderts, finden sich Spuren von Vorschriften, die den Kommandeuren die Pflicht auferlegten, ihre

Soldaten auszubilden und zu trainieren.

Wir haben versucht, die allgemeine militärische Physiognomie des Mittelalters zu skizzieren; wir wollen nun kurz die Waffen und Kriegsmaschinen untersuchen, die für den Angriff und die

Verteidigung befestigter Orte erfunden wurden.

Bis zur Erfindung des Schießpulvers, genauer gesagt bis zur Erfindung der Artillerie (Abb. 57),

bestand die gesamte Befestigungskunst, so der gelehrte Prosper Mérimée, darin, mehr oder weniger genau den von den Römern überlieferten Traditionen zu folgen. Die Festung des Mittelalters hatte

genau dieselben Merkmale wie das antike Castellum. Die Angriffsmethoden, vor denen sich die Ingenieure schützen mussten, waren der Angriff durch Eskalation, entweder durch Überraschung oder durch

zahlenmäßige Übermacht, und die Bresche, die durch Sabotage, Minenschächte oder durch die Rammböcke der

Belagerer geschlagen wurde. Der Einsatz von Maschinen oder Erfindungen dieser Art war nach dem Untergang des Römischen Reiches deutlich seltener als vor ihm, als die Kriegskunst keinen höheren

Zweck kannte, als einen Ort zu belagern oder eine Belagerung aufrechtzuerhalten.

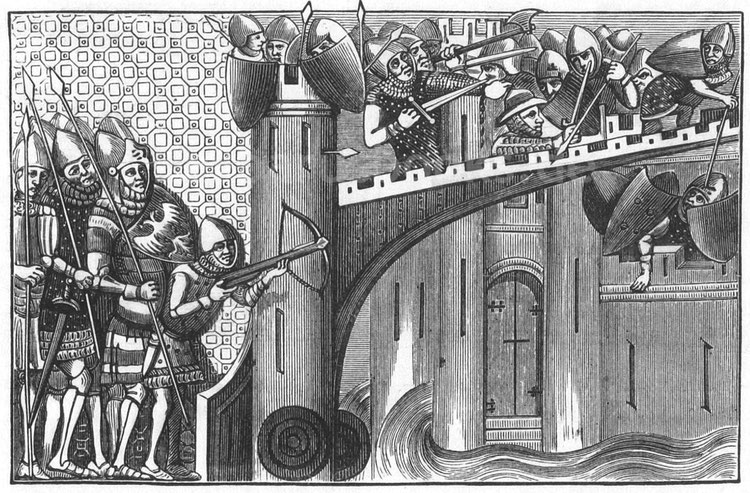

Die erste Operation der Belagerer bestand darin, die Außenwerke des belagerten Ortes zu zerstören, wie z. B. die Ausfallpforten, Barbakanen (Wachtürme), Barrikaden usw. Da die meisten dieser Außenwerke aus Holz gebaut waren, versuchte man im Allgemeinen, sie mit Beilen in Stücke zu hauen oder sie mit Pfeilen in Brand zu setzen, an denen Stücke von brennendem Werg befestigt waren, die mit Schwefel oder einer anderen Brandmischung getränkt waren.

War der Hauptteil des Ortes nicht so stark befestigt, dass ein erfolgreicher gewaltsamer Angriff unmöglich war, versuchte man üblicherweise eine Berennung. Zu diesem Zweck füllte man den Graben, der meist buchstäblich mit Krähenfüßen übersät war (Abb. 58), mit Faschinen auf, auf denen Leitern gegen die Wälle aufgestellt wurden. Bogenschützen am Grabenrand, geschützt durch in den Boden gesteckte Schutzschilde, vertrieben mit ihren Pfeilen jeden Verteidiger, der versuchte, sich oberhalb der Brustwehr oder an den Schießscharten zu zeigen.

Wenn sich die Belagerung trotz aller Bemühungen als langwierig erwies, blieb nur noch eine Blockade, die jedoch mit nicht ständigen und meist auch nicht überzähligen Streitkräften schwierig durchzuführen war. Daher war es für die Belagerer notwendig, ihre Zugänge durch hölzerne, irdene oder sogar steinerne Wehranlagen zu schützen, die im Schutz der Nacht errichtet wurden und solide und hoch genug waren, damit ihre Bogenschützen direkt auf die Zinnen des belagerten Ortes zielen konnten. Häufig wurden auch mehrstöckige Holztürme eingesetzt, die Stück für Stück am Rande des Grabens zusammengefügt, weg vom Bogenschützenbeschuss errichtet und anschließend auf Rädern an den Fuß der Mauern gerollt wurden (Abb. 59). Bei der Belagerung von Toulouse im Jahr 1218 wurde auf Befehl von Simon de Montfort eine solche Maschine gebaut, die der Ballade der „Albigeois“ zufolge fünfhundert Mann aufnehmen konnte.

Als die Geschosse aus den oberen Stockwerken dieser Türme – im Süden Chattes, im Norden Chats, Châteaux oder Bretesches genannt – die Belagerten von ihren Wällen und Zinnen vertrieben hatten, ließ man eine bewegliche Brücke über den Graben herab, und es kam zum Nahkampf (Abb. 59). Um den Vormarsch dieser gefürchteten Türme zu verhindern oder zu verzögern, pflegten die Belagerten riesige Steine und brennende Pfeile auf sie zu werfen oder den Boden, auf dem sie standen, zu untergraben oder zu überfluten, so dass sie durch ihr eigenes Gewicht einstürzen konnten.

Neben den beschriebenen Mitteln blieb noch das Graben von Minenschächten übrig. Mit Spitzhacken ausgerüstete Bergleute wurden unter dem Schutz einer Bogenschützengruppe in den Graben geschickt. Ein schräges, mit Schutzschilden bedecktes Dach schützte sie vor den Geschossen der Belagerten. Stein für Stein durchbrachen sie die Mauer, bis ein Loch entstanden war, das groß genug war, um mehreren Soldaten gleichzeitig den Durchbruch zu ermöglichen, während die Sappeure die Öffnung vollendeten. Der Belagerte beobachtete, in welche Richtung der Feind seine Angriffe fortsetzte, und konzentrierte alle seine Verteidigungsmaßnahmen auf diesen Punkt. Mal versuchte er, die Bergleute mit riesigen Steinen oder Holzstücken zu zerquetschen, mal übergoss er sie mit geschmolzenem Blei oder kochendem Öl, mal errichtete er hastig eine neue Mauer hinter der Mauer, die die Bergleute durchbrachen, und zwang sie so, ihre Arbeit gerade dann wieder von vorne zu beginnen, wenn sie glaubten, sie sei beendet.

Die Minenschächte hatten gegenüber der oberirdischen Mauermanipulation den Vorteil, dass der Belagerer, der bei der unterirdischen Arbeit außer Sichtweite war, alle Möglichkeiten hatte, den Belagerten zu überraschen. Um dies zu erreichen, wurde so geräuschlos wie möglich ein unterirdischer Stollen gegraben und unter den Fundamenten der Wälle hindurchgeführt. Als die Mine die Mauern erreicht hatte, wurden diese mit Holzstücken abgestützt, und die Erde wurde weggegraben, bis sie durch diese künstliche Methode vollständig gestützt waren. Trockenes Weinholz und andere brennbare Materialien wurden dann um die Stützen gestapelt und angezündet, so dass, als das Holz verzehrt war, die Mauern einstürzten und den Belagerern eine große Bresche öffneten. Der Garnison blieb dann nichts anderes übrig, als sich zu ergeben, um den Schrecken eines Angriffs und der Plünderung der Stadt zu entgehen (Abb. 60 und 61).

Das einzige Mittel, das einer Garnison gegen diese letzte Angriffsmethode zur Verfügung stand, bestand darin, gut Wache zu halten und zu versuchen, den Standort der Mine zu entdecken und sie durch eine Gegenmine unschädlich zu machen. Bei der Belagerung von Rennes im Jahr 1356 befahl der Gouverneur der Stadt, Kupferbecken, jedes mit mehreren Kugeln aus demselben Metall, rund um die Wälle aufzustellen; wenn man diese Kugeln bei jedem Schlag der versteckten Spitzhacke vibrieren und beben sah, konnte man leicht erraten, dass die Mine nicht weit entfernt war. Es gab auch eine Truppe von Nachtwächtern, die die Bewegungen des Feindes sorgfältig beobachteten und beim geringsten Geräusch die Alarmglocke läuteten. Diese Wächter wurden oft durch Hunde ersetzt, deren Bellen im Falle einer Überraschung die Garnison warnte (Abb. 62).

Die langsame und mühsame Arbeit des Bergmanns wurde oft vorteilhaft durch die kraftvollere Wirkung bestimmter Maschinen ersetzt, die sich in zwei verschiedene Klassen unterteilen lassen. Die

erste Klasse, die für den Einsatz im Nahbereich und zum Schlagen einer Bresche in der Mauer vorgesehen war, umfasste verschiedene Varianten des antiken Rammbocks; die zweite Klasse, die auf

Distanz eingesetzt wurde, wurde als Pierrier, Mangonneaux, Espringales usw. bezeichnet (Abb. 63 und 64).

Der Rammbock, der wahrscheinlich schon seit frühester Zeit bekannt war, wird in den Dokumenten des Mittelalters weitgehend so beschrieben, wie wir ihn auf den Monumenten von Ninive sehen. „Am

Ostersonntag“, so der anonyme Autor der Chronik der „Albigeois“, „wurde der Bosson (der südliche Name des Rammbocks) in Stellung gebracht. Er ist lang, hat einen eisernen Kopf, ist gerade und

spitz, und er hämmerte, durchbohrte und zerschmetterte so sehr, dass die Mauer durchbrach (Abb. 65). Doch sie (die Belagerten) ließen eine an einer Maschine hängende Seilschlinge hinab, und in

dieser Schlinge wurde der Bosson gefangen und festgehalten.“

Im Allgemeinen war der Rammbock ein langer, schwerer Balken, der in der Mitte an einer Art massivem Gerüst hing. Das Ende, das die Mauer traf, war entweder mit einer eisernen Haube bedeckt oder mit einer Messingspitze versehen. Die Belagerer schwangen den Balken hin und her und trafen die Mauer oft an derselben Stelle, um sie zu zertrümmern oder umzuwerfen. Manchmal war der Rammbock nicht pendelnd aufgehängt, sondern auf Rädern montiert und raste mit großer Geschwindigkeit gegen die zu treffende Mauer. Die oben zitierte Chronik der „Albigeois“ erwähnt, dass der Kopf des Rammbocks in einer Schlinge gefangen war. Darüber hinaus warf die Garnison Steine und Holzstücke auf den Rammbock, um ihn zu zerbrechen oder zu beschädigen. Alternativ versuchte man, seine Schläge abzuschwächen, indem man eine dicke, mit Leder überzogene Wollmatratze zwischen den Rammbock und das Mauerwerk ihrer Festung legte.

Abb. 66. – Katapult. – Dreht sich der Hebel schnell um seine Achse, löst die Zentrifugalkraft die Schlaufe C vom Haken D, wodurch das an der Gabel E E befestigte Fass freigegeben und weit geschleudert wird. F stellt das Ende des Hebels dar, wenn es von der Winde A nach unten gedrückt und mit einem Fass aus brennbarem Material oder Eisen beladen wird. B stellt Ringe aus Stein, Eisen oder Blei dar.

Die Maschinen, die sie zum Schleudern ihrer Geschosse verwendeten, scheinen in fast jeder Hinsicht den Katapulten der Antike entsprochen zu haben. Oft handelte es sich lediglich um eine Art

riesiger Schleuder, die von mehreren Männern bedient wurde und Felsbrocken und runde Steinmassen schleuderte. Die mangonneau (Mangonel), bricole oder trabuch war eine

Art quadratische Holzplattform aus kreuzweise verlegten dicken Brettern; ein langer Balken, der an seinem unteren Ende durch eine Drehachse an der Plattform befestigt war, wurde in einem Winkel

von etwa 45° von einem erhöhten Querstück gestützt, das auf zwei Pfosten ruhte. Der Abstand zwischen Drehachse und Stützpunkt betrug etwa die Hälfte der Balkenlänge. Letzterer wurde dann in

dieser Position durch lange Schnüre gesichert, die an der Vorderseite der Plattform befestigt waren. Die Männer, die die Bricole bedienten, senkten den Balken dann mithilfe einer hinten

befestigten Winde nach hinten ab, bis er mit der Plattform einen stumpfen statt eines spitzen Winkels bildete und die Schnur, die ihn vorn befestigte, bis zur äußersten Spannung gespannt war. In

dieser Position platzierten sie das zu schießende Projektil im löffelförmigen Ende des Balkens. Eine Feder, Déclic genannt, löste dann die Spannung der Winde, und der Balken schwang, der der an

der Vorderseite der Plattform befestigten Schnur gehorchend, schnell nach vorne und schleuderte das Projektil über weite Entfernungen und in beträchtliche Höhen (Abb. 66). Diese Bricoles wurden

manchmal eingesetzt, um tote Pferde und andere Tiere, Feuerbälle und Kisten mit brennbarem Material in belagerte Festungen zu werfen; im Allgemeinen wurden sie jedoch verwendet, um die Dächer der

Gebäude innerhalb der Mauern zu zertrümmern und die schützenden Holzschuppen auf den Wällen zu zerstören.

Ihre Verwendung blieb noch lange nach der Erfindung des Schießpulvers bestehen. In den Kriegen des 14. Jahrhunderts, insbesondere bei den Belagerungen von Tarazonia, Barcelona und Burgos, wurden

Bricoles Seite an Seite mit Kanonen eingesetzt. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts führte der schnelle Fortschritt der neuen Artillerie, die es Belagerern ermöglichte, eine Mauer aus

beträchtlicher Entfernung und mit geringerem Zeit- und Personalaufwand zu durchbrechen, dazu, dass der ganze Kram der altmodischen ballistischen Maschinen außer Gebrauch geriet. Von da an begann

eine neue Ära der Wissenschaft von Angriff und Verteidigung – eine Ära, deren immense Ergebnisse nicht nur der Renaissance zuzuschreiben sind.

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

Übersetzt von Carsten Rau.

Buchtipp: Die mittelalterliche und moderne Armbrust - Ihre militärische und sportliche Konstruktion, Geschichte und Handhabung - mit einer Abhandlung über die Balliste und das Katapult der Antike

Darin enthalten ist ein Kapitel über den Nachbau von Katapulten, Ballisten und Bliden, deren Konstruktion und Aufbau sowie Reichweite geschleuderter Steine/Pfeile.

Hier ein Einblick ins Buch