Die Einführung des kommunalen Systems war ohne Kampf und fast ohne Widerstand als nützliche und notwendige Reform in Metz, Reims, in einigen Städten des Mittellandes wie Bourges, Moulins, Lyon, Périgeux und in den meisten Städten des Südens wie Arles, Aigues-Mortes (Abb. 19), Marseille, Narbonne, Cahors (Abb. 20), Carcassonne (Abb. 21), Nîmes und Bordeaux erfolgt. Dies wurde damit erklärt, dass dieses unabhängige Handeln des Volkes durch das von den Franken angenommene System vorbereitet worden war, das keinen Unterschied zwischen der Lage der Besiegten und der Eroberer zuließ. Die Rechte, die sie genießen konnten, und die Pflichten, die sie zu erfüllen hatten, waren unter allen Freigelassenen der Monarchie gleichmäßig verteilt, ohne Unterschied der Nationalität; Hätten die Franken anders gehandelt, hätten sie befürchtet, dass sie dem Souverän die Möglichkeit vorbehielten, die unterdrückten Nationen als Waffe zur Überwindung der Eroberer einzusetzen und dass sie auf diese Weise eine Lücke ließen, durch die die Monarchie in einen Despotismus verfallen könnte.

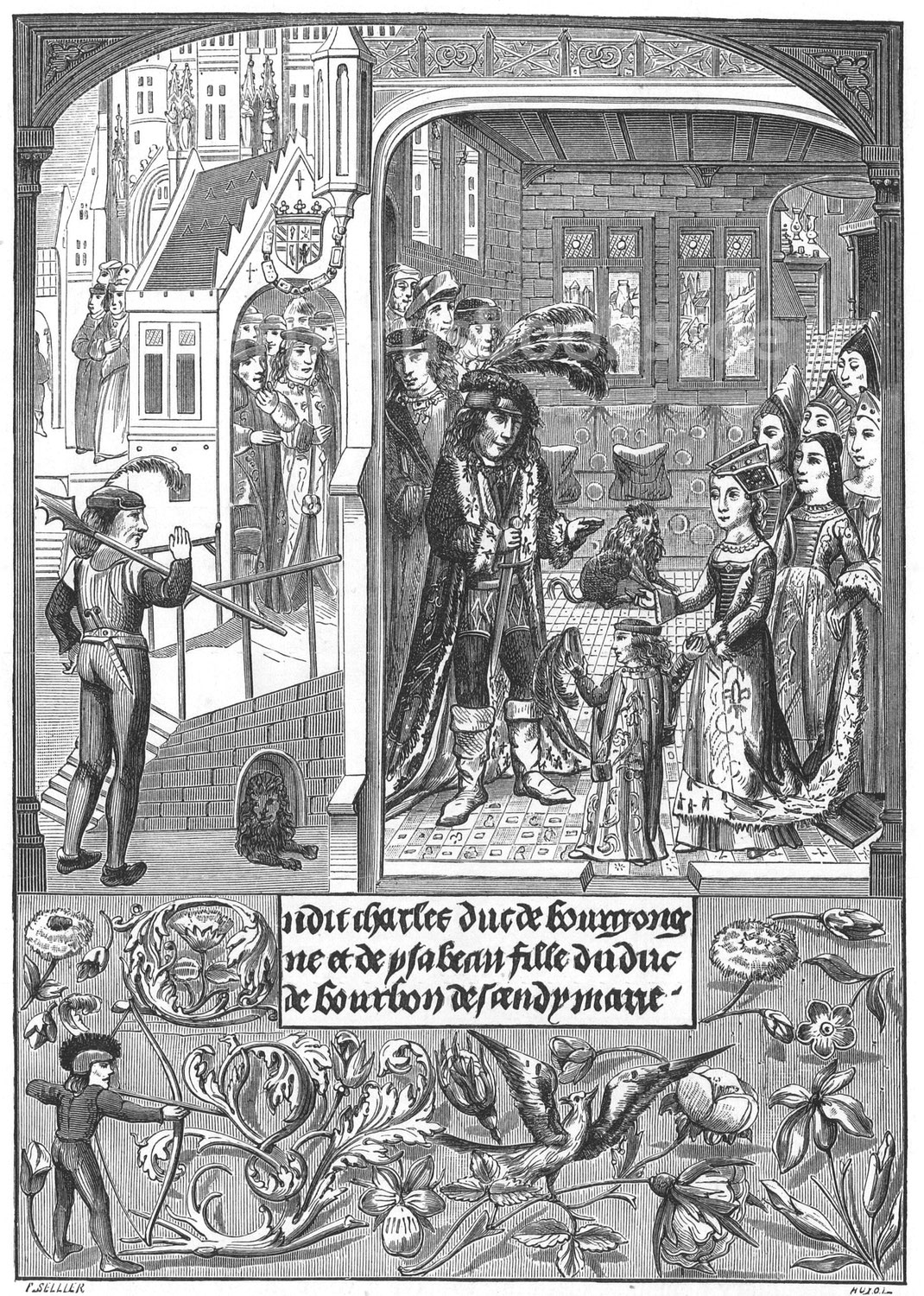

Abb. 18. – Thomas von Savoyen, Graf von Flandern, und seine Gemahlin Johanna gewähren der Stadt Cambrai den Friedensvertrag, der 1240 zwischen den Grafen von Hennegau und dem Kapitel von Cambrai geschlossen wurde. – Miniatur aus den „Chroniques de Hainaut“, einem Manuskript aus dem 15. Jahrhundert (Burgundische Bibliothek, Brüssel).

Schlossleben auf dem Weg zur Promenade. Die Wirtin ist an der Spitze des Zuges zu sehen, auf einer Droschke reitend, in unmittelbarer Nähe eines Pagen. Rechts ist der Wirt in Grün gekleidet, Trompeter führen den Zug an. Miniatur aus dem Brevier des Kardinals Grimani, Memling zugeschrieben. Markusbibliothek, Venedig, 15. Jahrhundert.

Jenseits der Alpen, insbesondere in der Lombardei, entwickelten sich unter dem Einfluss liberaler Institutionen Handel und Industrie, vor allem in Mailand, Pavia, Verona und Florenz; und in noch stärkerem Maße, dank ihrer Lage an der Küste, in Venedig und Genua. In diesen reichen und wohlhabenden Städten herrschten der herrschaftliche Adel und die Kirche Seite an Seite und genossen nahezu gleichen und parallelen Einfluss. Als der Feudalismus versuchte, sie mit seiner unbeugsamen Willkürherrschaft zu absorbieren, verbündeten sich die Handwerks- und Handelsklassen mit dem niederen Landadligen. Sie wählten einige bedeutendere Handwerker und einige der angesehensten Geistlichen zu ihren Anführern und konnten sich mit Hilfe der Vasallen des letzteren dessen erdrückendes Joch abwehren. Dies gelang jedoch nicht ohne gewaltige Kämpfe, schmerzliche Prüfungen und schwere Opfer.

In den Niederlanden, die den Lokalpatriotismus stets so hochgehalten hatten, unterschied sich der Kampf der Leibeigenen gegen den Adel, ob weltlich oder geistlich, kaum von dem der Städte Nordfrankreichs gegen die Herren. Er nahm jedoch größere Ausmaße an, je mehr Ressourcen ihnen zur Verfügung standen. Der Feudalherr hatte seine Zugbrücke, seine Zinnen und seine Soldaten in Eisen gehüllt; sein rebellischer Vasall hingegen konnte sich neben den engen und gewundenen Straßen seiner Festung und der Zahl seiner Mitkämpfer auch vieler Kriegsgeräte und guter Waffen rühmen, die er selbst hergestellt hatte. Als der Feudalismus, um das, was er damals als Pöbel bezeichnete, zu vernichten, Horden von Abenteurern aus allen Teilen der Welt unter seine Fahne rief, stieß er auf undisziplinierte Truppen bewaffneter Handwerker und Arbeiter, die aus Gent, Brügge und Lüttich ausrückten und nicht selten siegreich zurückkehrten.

Jenseits von Maas, Mosel und Rhein blühte der Feudalismus. Hohe Festungen, umgeben von einem dreifachen Wassergraben, warfen überall ihre Schatten über das Land, obwohl die Städte volle

Stadtfreiheit genossen und nicht selten unbeteiligte Zuschauer der schrecklichen Kämpfe des Feudaladels untereinander waren. Nirgendwo zeigte der Feudalismus mehr Arroganz oder Barbarei als in

Deutschland, das einem riesigen Lager glich, in das die Adligen strömten, um sich in verzweifelten Kämpfen Auge in Auge gegenüberzustehen.

Als die Industrie- und Bevölkerungsstädte Deutschlands nach Stadtfreiheiten verlangten, die denen der Städte Frankreichs, Italiens und der Niederlande ähnelten, beeilte sich der Kaiser, ihre

Wünsche zu erfüllen und zu bestätigen. Er tat noch mehr: Er gab ihnen das Recht, unmittelbar gegen die Reichsfürsten Berufung einzulegen. Das heißt, alle Städte im Herrschaftsbereich eines

Fürsten waren nicht diesem, sondern direkt und unmittelbar dem Kaiser selbst verantwortlich. Dieser legte damit den Grundstein für eine starke natürliche Stütze im Herzen der größeren Lehen. Die

bereits wohlhabenden und blühenden Städte Deutschlands steigerten dank ihrer neuen Stellung ihren Handel und ihren Wohlstand.

Kaiser Heinrich V. unterstützte diese friedliche Revolution maßgeblich, indem er den niederen Bürgerschichten und Handwerkern Privilegien gewährte. Diese hatten bis dahin gemäß römischem Recht

getrennt von den Freigelassenen gelebt und standen auf der untersten Stufe der sozialen Leiter. Er befreite sie insbesondere von der Knechtschaft eines Brauchs, kraft dessen der Grundherr nach

ihrem Tod Anspruch auf ihr gesamtes persönliches Eigentum erwarb oder zumindest die Macht hatte, alles Besitzenswerte, das sie hinterlassen hatten, einzufordern.

In vielen Städten entzog Heinrich V. dem Bischof seine weltliche Autorität und gliederte die Bürger je nach Art ihrer handwerklichen Tätigkeit in Kompanien oder Zünfte – ein Brauch, der sofort in

anderen Handelsländern nachgeahmt und übernommen wurde. Die so in verschiedene Gruppen organisierte Bourgeoisie wählte bald unter sich Räte, deren Mitglieder unter der Führung von Senatoren,

Prud'hommes, Bonshommes, Echevins und Geschworenen zunächst den Vertreter der kaiserlichen Autorität, sei es Herzog, Graf, Richter oder Bischof, unterstützten und schließlich eine eigene,

besondere und unabhängige Autorität ausübten, nicht über die Vasallen, sondern über Bürger.

Man fragt sich: Was war denn nun die Kommune, die sich mit mehr oder weniger Mühe und Opfern in den wichtigsten Teilen Europas etabliert hatte? Und weiter: Nachdem es der Kommune auf die eine

oder andere Weise gelungen war, sich zu etablieren, welche Privilegien oder Immunitäten blieben dem Feudalherrn, ob geistlich oder weltlich? Guilbert de Nogent, der offene Gegner der kommunalen

Institutionen, wird auf diese Fragen vielleicht die beste Antwort geben: „Wer Steuern zahlt, zahlt heute nur noch einmal jährlich die Pacht, die er seinem Herrn schuldet. Begeht er ein Vergehen,

so muss er höchstens eine gesetzlich festgelegte Geldstrafe bezahlen; von den Geldern, die früher von den Leibeigenen eingetrieben wurden, sind sie jetzt völlig befreit.“ Guilbert de Nogent hätte

auf andere Siege der Bourgeoisie hinweisen können, Siege, die in ihrem moralischen Einfluss noch wichtiger waren und die früher oder später das Gesicht der Gesellschaft verändern sollten. Die

intelligenteren Feudalherren, die ihre eigenen Interessen und die logischen Folgen einer väterlichen Verwaltung besser verstanden, versuchten, die instinktive Bewegung der Landbevölkerung zu

fördern. Diese hatte die Angewohnheit, Schutz und Obdach bei einem humaneren oder politischeren Herrn zu suchen, um sich vor der Tyrannei, den Erpressungen und der schlechten Behandlung durch

ihre Feudalherren zu schützen. Diese ließen sich im Vertrauen auf eine kommunale Charta neben den Wällen eines herrschaftlichen Anwesens (Abb. 22), rund um eine Kirche mit Schießscharten oder im

Schatten eines befestigten Klosters nieder.

Der Seigneur profitierte in diesen Fällen von vielen arbeitsfähigen Männern, Handwerkern oder Landwirten, im Bedarfsfall aber auch von Soldaten; und er profitierte zudem von Einnahmen und

Einfluss.

Es ist leicht verständlich, dass damals viele Urkunden ähnlich der folgenden verfasst wurden, die es wert ist, als Vorbild zitiert zu werden: „Ich, Heinrich, Graf von Troyes, gebe hiermit allen

Anwesenden und Zukünftigen bekannt, dass ich für die Einwohner meiner neuen Stadt (in der Nähe von Pont-sur-Seine) zwischen den Brücken von Pugny die folgenden Regeln erlassen habe. Jeder

Einwohner der besagten Stadt zahlt jährlich zwölf Denier und ein Maß Hafer als Mietpreis für seine Wohnung. Möchte er ein Stück Land oder eine Wiese besitzen, muss er jährlich vier Denier pro

Acre zahlen. Häuser, Reben und Felder können nach Belieben des Besitzers verkauft oder veräußert werden. Die Einwohner der besagten Stadt dürfen weder zu einer Armee im Feld gehen noch sich einer

Expedition anschließen, es sei denn, ich stehe an ihrer Spitze. Darüber hinaus erlaube ich ihnen hiermit sechs Ratsherren, die die laufenden Geschäfte der Stadt verwalten und meinen Bürgermeister

bei seinen Aufgaben unterstützen. Ich habe verfügte, dass es keinem Herrn, sei er Ritter oder jemand anderes, gestattet sein soll, einen der männlichen Einwohner aus irgendeinem Grund aus der

Stadt zu entfernen, es sei denn, es handelt sich um seine eigenen Leute oder er schuldet dem Herrn irgendwelche Steuerrückstände. – Gegeben zu Provins im Jahr der Menschwerdung 1175.“ Der Name

Ville-neuve, der in Urkunden und Dokumenten des Mittelalters so oft vorkommt, wie zum Beispiel Ville-neuve-l’Etang, Ville-neuve-Saint-George, Ville-neuve-le-Roi, Ville-neuve-lez-Avignon usw., ist

ein Beweis für ein im 12. Jahrhundert ganz normales Ereignis, nämlich die Schaffung einer freien Stadt, die von Anfang an alle Wahlrechte hatte und einige kleine und unbedeutende Zahlungen an den

Lehnsherrn leisten musste. Deren Einwohner, die gestern noch Leibeigene oder Sklaven waren, waren nun Eigentümer von Teilen des Bodens, über die sie unter dem unmittelbaren Schutz ihres

nominellen Lehnsherrn verfügen oder die sie vermachen konnten, sei es durch Schenkung oder testamentarische Verfügung.

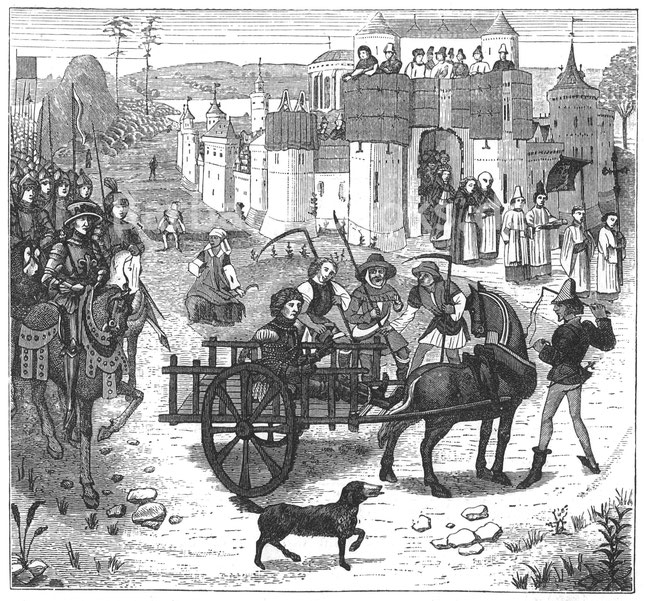

Abb. 23. – Ferrand von Portugal, Graf von Flandern, wurde in der Schlacht von Bouvines gefangen genommen und nach Paris gebracht: „Klerus und Laien singen Hymnen und Lieder.“ – Faksimile einer Miniatur in den „Chroniques de Hainaut“, Handschrift aus dem 15. Jahrhundert (Burgundische Bibliothek, Brüssel).

Einige alte Städte der königlichen Domänen Frankreichs, wie Paris, Orleans, Meaux, Senlis und andere, die nicht die geringste Spur römischer Institutionen bewahrt zu haben scheinen – mit Ausnahme der Gemeinschaft der Nautes Parisiennes, die die wahren Gründer der alten Gemeinde Paris waren –, wurden jeweils von einem Propst regiert, der Offizier und Leutnant des Königs, ihres Lehnsherrn, war, und sie genossen darüber hinaus gewisse besondere Freiheiten und Privilegien. Im Jahr 1137 verbot Ludwig VII. auf Vorschlag seines Ministers Suger seinem Propst und seinen Offizieren, die Bürger in irgendeiner Weise zu belästigen, und setzte die Höhe ihrer Steuern selbst fest. Zehn Jahre später schaffte derselbe Herrscher das Recht auf Erbpacht ab, unterdrückte den Missbrauch der Fiskalsteuern, führte ein Rechtssystem ein und förderte den Handel erheblich. Ludwig VII. handelte nicht als König, sondern als Lehnsherr. Die französische Bourgeoisie war zu dieser Zeit noch recht jung; sie war aus einem triumphierenden Dorf hervorgegangen und begann einen neuen Zweig zu bilden, aus dem einige Jahrhunderte später der dritte Stand hervorgehen sollte. Gerichtsbarkeit und Münzrecht, feudale Privilegien, auf die der königliche Lehnsherr stets sehr eifersüchtig geachtet hatte, waren Privilegien, die sie damals nur selten genoss. Philipp August verstand die Interessen der königlichen Macht besser als seine Vorgänger, denn er gewährte großzügig 78 Gemeinderechte; er wurde durch die wirksame Unterstützung der Gemeindeaushebungen in der Schlacht von Bouvines (1214) belohnt, als er das Glück hatte, die Koalition zu stürzen, die der ausländische Feudalismus mit seinen rebellischen Großvasallen gebildet hatte. Er zwang letztere, ihre Pflicht wieder aufzunehmen, und einer von ihnen, der Graf von Flandern, blieb zwölf Jahre lang Gefangener im Hauptturm des Louvre (Abb. 23). Philipp August hatte nicht davor zurückgeschreckt, der Bourgeoisie von Paris und den größeren Städten im Gegensatz zum Feudaladel eine gesetzliche Verfassung zu gewähren.

Die kommunale Bewegung, eine natürliche Weiterentwicklung der von den Franken eingeführten Rechtsordnungen, war in England kaum spürbar. Schon lange vor der normannischen Eroberung, unter angelsächsischer Herrschaft, beteiligten sich viele geschäftige, wohlhabende und bevölkerungsreiche Städte wie Canterbury, London, Oxford und York an den öffentlichen Angelegenheiten – zwar begrenzt, aber ausreichend für ihr Wohlergehen und ihren Wohlstand. Die siegreiche Invasion Wilhelms des Normannen, die für das ganze Land so verheerend war, traf die großen Städte umso verheerender. Sie mussten ihren eigenen materiellen Ruin, die Beschlagnahmung und Konfiszierung ihres Eigentums, die Zerstreuung und Unterjochung ihrer Einwohner, ihrer Landwirte und Bauern mit ansehen. Da sie nicht länger den Schutz eines sanftmütigen Herrschers in Anspruch nehmen konnten, waren sie gezwungen, sich der Herrschaft von Fremden, Glücksrittern, kühnen, anspruchsvollen, despotischen und grausamen Männern zu unterwerfen, die an keinen Glauben glaubten und keinem Gesetz gehorchten – dem Abschaum des französischen Feudalismus. König Heinrich I., der dritte Sohn Wilhelms des Eroberers, verlieh seinen Baronen nach vielen blutigen Kämpfen, in denen es ihnen nicht an Treue mangelte, die berühmte Charta namens Magna Charta – die allgemein, wenn auch fälschlicherweise, als der grundlegende Ursprung der englischen Freiheiten angesehen wird, in Wirklichkeit aber aus einer früheren Zeit stammte. Gleichzeitig (1132) befreite er die Bürger Londons aus dem beklagenswerten Zustand der Erniedrigung, in dem sie seit der Eroberung gelebt hatten. Während der Herrschaft Heinrichs II., eines Verwaltungs- und Justizreformers, erhielten die Einwohner vieler Städte nicht nur in England, sondern auch in den von ihm eroberten Teilen Schottlands und Irlands (1154–1182) das Recht, das von ihnen besetzte Land frei zu erwerben und sich durch Zahlung einer festen Summe an den Feudalherren von verschiedenen Sondersteuern zu befreien. Von da an entstand jene hochmütige Bourgeoisie, mit der die Barone bald rechnen mussten, eine Klasse, die John Lackland umso mehr bevorzugte, als er die ständigen Aufstände der Feudalherren fürchtete. Zweimal wurde Prinz Ludwig, der Sohn Philipps Augusts, von den anglonormannischen Baronen aufgefordert, mit einer Armee über den Kanal zu gehen und den englischen König zur Erfüllung der Klauseln der Freibriefe zu zwingen, die er seinen großen Vasallen gewährt hatte (1215–1216). Andererseits zwangen die Städte und Gemeinden, die dank der ihnen gewährten Privilegien und der fleißigen Tätigkeit ihrer Manufakturen reich und mächtig geworden waren, den Adel, sie zu respektieren. Dieser versuchte nicht mehr, Hilfe zu erzwingen, sondern bat sie, oft sogar demütig, so dass Gemeinden und Landadel in der feudalen Hierarchie gleichberechtigt blieben. Der Adels- und Barontitel, der den führenden Bürgern Londons und der Cinque Ports verliehen wurde, erhob die Mittelklasse in eine höhere Position. Um sie, die durch ihren Reichtum und ihre Bündnisse bereits mächtig war, zu einer politischen Körperschaft zu machen, benötigte sie lediglich das Privileg, Vertreter ins Parlament zu entsenden – ein Privileg, das 1264 den wichtigsten Städten des Königreichs gewährt wurde.

In Frankreich saß etwa zur gleichen Zeit die Industrie- und Handelsbourgeoisie im Geheimen Rat von St. Louis, und mit ihren Fortschritten in Literatur und Wissenschaft erlangte sie allmählich alle Lehrstühle an den Universitäten. Schon unter Philipp dem Kühnen (Abb. 24) besetzte sie alle höheren Ämter in der Gerichtsbarkeit und damit auch die großen Vogteien und Parlamente, aus denen sie der Feudaladel nicht zu verdrängen wagte und die es ihr nach einiger Zeit ermöglichte, dem Machtmissbrauch dieses Adels, dessen Autorität immer mehr schwand, erfolgreich Widerstand zu leisten. Von Philipp dem Schönen zu den Generalversammlungen der Nation und den Sitzungen der Generalstände zugelassen, wurde die Bourgeoisie einer der Stände, ein Stand des Königreichs, das heißt der Staatsstand. Sie absorbierte die Ämter der allgemeinen Verwaltung und der Finanzen, stellte den niederen Schichten des Klerus die meisten ihrer angesehensten Vertreter und den Gemeinden die begabtesten Beamten zur Verfügung; sie erwarb sich das Recht, Ämter zu kaufen, die den Adel mit sich brachten, und herrschaftliche Domänen mit hoher und niedriger Gerichtsbarkeit zu besitzen, und so drang sie wie Efeu in die Ritzen des Feudalgebäudes ein, das Stein für Stein zerfiel. Philipp der Schöne, der König der Juristen genannt wurde und ihm in erheblichem Maße bei der Ausführung seiner Pläne half, erwies sich in natürlicher Folge als König des Bürgertums und als heimlicher Feind von Kirche und Adel. Letztere, tapfer und ritterlich, aber ohne jede Voraussicht, stürzten sich kopfüber in jedes Abenteuer und kümmerten sich nur um kühne Taten und kriegerische Erfolge, ohne Rücksicht auf ihre materiellen Interessen. So ließen sie sich nach und nach einen beträchtlichen Teil ihrer Ländereien entziehen, und zwar von der Bourgeoisie, die ihnen Geld auf Hypotheken verlieh, und von den Voués oder Procureurs, die sie ruinierten. Der Verfall ihres Reichtums datierte auf den Ersten Kreuzzug zurück, als sie ihre Güter belasteten, um die Kosten für Fernexpeditionen zu bezahlen, die sie fast ausschließlich auf eigene Kosten unternahmen. Als sie die Besitztümer, die sie an Dritte übergeben hatten, wieder in Besitz nehmen wollten, fanden sie diese mit neuen Schulden belastet, die während ihrer Abwesenheit entstanden waren, und die nur geringe Erträge abwarfen, da Arbeitskräfte zur Bewirtschaftung des Bodens fehlten. Sie waren dann gezwungen, einen Teil der Besitztümer zu verkaufen, und das mit großem Verlust. Die einzige verbleibende Möglichkeit war die Abtretung ihrer feudalen Privilegien. Dadurch verlor der Adel das Recht, Geld zu prägen und Rechtsprechung auszuüben, während die Herrscher – insbesondere Philippe le Bel –, unterstützt von der Bourgeoisie, ihre absolute Macht ausbauten.

Prozess gegen John, Duc D’Alençon. Er wurde angeklagt, mit den Engländern gegen Frankreich konspiriert zu haben. Er wurde 1458 vor Karl VII. gebracht, der in Vendôme ein Gericht abhielt. Miniatur von Jehan Foucquet in der Sammlung von Herrn Brentano in Frankfurt am Main, 15. Jahrhundert.

Das Massaker an mehr als sechstausend Rittern in Courtray (1302) durch die flämische Miliz (Abb. 25) war ein schwerer Schlag für den Stolz des großzügigen, aber rücksichtslosen französischen Adels. Es war demütigend für diese Herren, festzustellen, dass die Leibeigenen die Waffen zu führen wussten, die sie gewöhnlich für andere hergestellt hatten; sie erkannten, dass sie den Mut und das Geschick besaßen, Schlachten zu gewinnen, und dass man von nun an mit ihnen als einer Streitmacht rechnen musste, die sowohl im Feld als auch bei Straßenunruhen furchteinflößend war.

In Deutschland begünstigte der Untergang der Staufer, der ehemaligen Herzöge von Schwaben und Franken, die Verleihung des Bürgerrechts an die Städte. Alle Städte dieser beiden Fürstentümer, die

bis dahin den mediatisierten Herren unterworfen waren, fielen an den Kaiser zurück, der ihnen, ohne tatsächliche Macht über sie zu haben, die Freiheit ließ, sich die Bürgerrechte und Immunitäten

einer Republik zu sichern. Um ihre Bevölkerung zu vermehren, folgten sie dem Beispiel der Herrscher und Feudalherren Frankreichs und der Lombardei hinsichtlich der Gründung neuer Städte und

errichteten rund um ihre Mauern, wie es der Feudalismus außerhalb seiner Bergfriede getan hatte, Zufluchtsgebiete. Diese wurden von einer Schar Fremder bewohnt, die die Bezeichnung „Pfahlbürger“

erhielten – Bürger der Palisaden oder Faubourgians, die ursprünglich durch einen hölzernen Schutzwall geschützt waren. Diese zogen sich in dem Maße zurück, wie die Zahl der Einwohner zunahm und

ihr Handel sich entwickelte. Viele Leibeigene verließen die benachbarten Lehen, um in diesen freien Städten Unabhängigkeit, Stellung, Erfolg und alle Vorteile zu suchen, die ihnen unter dem

Feudalsystem verwehrt waren. Ihre Lehnsherren forderten ihre Auslieferung aufgrund ihrer Feudalrechte und begleiteten diese Forderung mit Drohungen, die manchmal Wirkung zeigten. Doch die freien

Städte, die ebenso sehr daran interessiert waren, den Flüchtigen festzuhalten, wie dieser daran, bei ihnen zu bleiben, versuchten, Zeit zu gewinnen und seinen Rückzug zu begünstigen, bis nach

Ablauf von 365 Tagen das Recht des Lehnsherrn auf seinen Lehnsmann oder Vasallen erlosch.

Die Reichsstädte – die sich vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, nachdem sie sich von den Fesseln des Feudalismus befreit hatten, zu einer solchen Unabhängigkeit erhoben hatten, dass der Kaiser

selbst nur noch nominell über sie herrschte – waren Regensburg in Bayern, Augsburg und Ulm in Schwaben, Nürnberg, Speyer, Worms und Frankfurt am Main in Franken; Magdeburg in Sachsen; Hamburg,

Bremen und Lübeck in der Hanse; Aachen, Bonn, Köln, Koblenz, Mainz, Straßburg und Metz in den rheinischen und lothringischen Provinzen. Diese vorwiegend industriellen und kommerziellen Städte, in

denen die Mittelklasse größtenteils die Oberhand hatte, bildeten riesige Handelszentren, die von Produkten aus dem Norden, Süden und Osten überschwemmt waren. Sie galten als die Lagerhäuser und

Arsenale Europas. Der Feudalismus, der nicht in der Lage war, selbst etwas zu produzieren, füllte aus diesen Depots ständig die notwendigen Ressourcen für die Ausrüstung und Verpflegung seiner

Armeen auf. Von ihnen kamen die Waffen und Kriegsmaschinen sowie die Spezialarbeiter, die Armbrustschützen, die Zimmerleute, die Gießer und die Artilleristen, die damals das Personal der

Artillerie bildeten. Wären die freien Städte zu einer Übereinkunft gelangt und hätten sie untereinander einen Friedensbund geschlossen, hätten sie den Kämpfen der Lehnsherren ein ernstes

Hindernis dargestellt; doch ihre Entfernung voneinander, insbesondere zu denen in der Mitte Deutschlands, hinderte sie daran, zu einer solchen Übereinkunft zu kommen. Auch konnten sie nicht, wie

in England, ein Bündnis mit dem Feudaladel eingehen, noch, wie in Frankreich, gemeinsame Sache mit dem Lehnsherrn machen. Da der Kaiser ihnen ihr unabhängiges Handeln überließ, waren sie

gezwungen, ihre eigene Verteidigung zu organisieren, Bündnisse mit mächtigen Nachbarn zu schließen und jene Feinde, die sie für stärker hielten, durch Spaltung zu schwächen. So bildeten diese

freien Städte nie eine homogene Einheit; Sie waren isoliert und über ein riesiges Gebiet verstreut. Sie waren nur durch gemeinsame Interessen und Sympathie verbunden, jedoch ohne gegenseitige

Bindung oder politischen Zusammenhalt. Der Lehnsherr, mit dem sie heute im Krieg lagen, trat in ihre Dienste und bezahlte den nächsten mit dem Titel eines Soldaten; und manchmal hatte eine

einzige Stadt bis zu zwei- oder dreihundert dieser Verbündeten, die stets von einem Schwarm Plünderer verfolgt wurden und das Land verwüsteten. Die vermögenden Lehnsherren, die den

Kleinfeudalismus der ländlichen Gebiete repräsentierten, fanden im Dienst dieser Städte eine Möglichkeit, ihren Staat zu erhalten und ihre Anhänger zu bezahlen, wechselten von einer zur anderen

und verpflichteten sich nur aus Mangel an besseren Stellen unter der Fahne eines souveränen Fürsten, denn letztere zahlten in der Regel nicht so gut wie diese freien Städte.

Vom 11. bis zum 14. Jahrhundert verbesserte sich die Stellung des Bischofs hinsichtlich seines politischen Einflusses in diesen freien oder republikanischen Städten weder in England, Frankreich noch in Deutschland. Obwohl er kraft moralischer Autorität Oberherr war, war er dies hinsichtlich seiner weltlichen Macht nur in sehr begrenztem Maße (Abb. 26). Er übte Rechtsprechung nur über seine Vasallen oder allenfalls über die Mitglieder des weltlichen und niederen Klerus aus, denn die Kanoniker, die Amtsinhaber und sogar die Diakone, die besondere Immunität genossen, hätten sich im Falle eines Streits oder einer Rüge an ihren Metropoliten, den Erzbischof, oder sogar an Rom gewandt. Es stimmt, dass die weltlichen Verwalter der städtischen Autorität ihrerseits keine rechtlichen Schritte gegen die Geistlichen einleiteten, außer im Falle einer Verschwörung gegen den Staat, die allein sie der weltlichen Justiz unterwarf. Außerhalb der Untergebenen des Bischofs und des Kapitels befasste sich das bischöfliche Gericht mit den Verbrechen, Vergehen und Verrat gegen die Religion, deren sich jeder Bürger schuldig machen konnte, sowie mit Häresien, Gotteslästerungen, Bilderzerstörung, eklatanten Verstößen gegen Gottes und kirchliche Gebote, Beleidigungen und Angriffen auf die Priester usw. Und selbst in diesen Fällen, in denen sich der Täter auf seinen Adel berufen konnte, insbesondere wenn er den höheren Klassen des Feudalismus angehörte, konnte ihn die Gerichtsbarkeit der kirchlichen Gerichte nicht erreichen. Da der Adel stets von seinesgleichen beurteilt werden konnte, kam es selten zu Verstößen gegen dieses feudale Prinzip, und dann nur, wenn ein Diözesanbischof oder Metropolit mächtig genug war, seinen eigenen Willen an die Stelle des Gewohnheitsrechts zu setzen.

Abb. 27. – Der Baum der Schlachten: Allegorische Figuren, die die Zwietracht zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen darstellen. – Reproduktion einer Miniatur des „Baums der Schlachten“ von Honoré Bouet, Manuskript aus dem 15. Jahrhundert (Burgundische Bibliothek, Brüssel).

In fast allen Bischofsstädten wurde das Urteil des Prälaten oder seiner Beauftragten auf dem Platz vor der Kathedrale oder vom Eingang einer angrenzenden Außenkapelle aus verkündet. Diese Praxis,

die während der ersten Jahrhunderte der Existenz der Kirche beibehalten wurde, hörte auf, als eine andere Form der Rechtsprechung, nämlich die Zivilrechtsprechung, an ihre Stelle trat. Um die

Konflikte zu vermeiden, die sich daraus hätten ergeben müssen, und um keinen Vorwand für Volksunruhen zu liefern, suchte die kirchliche Rechtsprechung Zuflucht an einem besonderen Ort, der

gemeinhin Cour l’éresque genannt wurde, bis schließlich die Diözesenmacht, ihrer weltlichen Vorrechte innerhalb der Grenzen der freien Städte beraubt, sich gezwungen sah, den Sitz ihrer

Gerichtsbarkeit und der feudalen Rechte, die sie noch innehatte, woanders hin zu verlegen. Die Münzstätte des Prälaten wurde dort eingerichtet; Doch die Meinungsverschiedenheiten zwischen der

kirchlichen und der zivilen Obrigkeit waren so groß, und der Kampf zwischen den feudalen und bürgerlichen Interessen hielt so lange an, dass es oft vorkam, dass das bischöfliche Geld nicht als

gängige Münze akzeptiert wurde, selbst nicht in der Stadt, in der der Bischof die geistliche Oberhoheit innehatte, noch in dem der freien Stadt angegliederten Gebiet mit gleichen

Vorrechten.

In Deutschland und Italien besaß der Kaiser, in Frankreich und England der König als höchste Vertreter des Feudalismus in jeder größeren Stadt – insbesondere in den Städten, die als kaiserlich

oder königlich bezeichnet wurden – einen offiziellen Delegierten, genannt Burggraf, Graf oder Vizegraf. Ursprünglich an der Spitze von Armee, Magistrat und Finanzen stehend, verlor er allmählich

seine Vorrechte, bis er im 13. Jahrhundert kaum mehr als ein bloßer Würdenträger ohne Macht und Ansehen war. Viele Bischöfe nahmen, vom weltlichen Herrscher autorisiert, den Grafentitel an, ohne

jedoch ihren Einfluss wesentlich zu vergrößern. Unabhängig von Art und Umfang der Funktionen eines Grafen scheinen die freien Städte ihnen ebenso wenig Beachtung geschenkt zu haben wie der

Vorrang des Bischofs in allen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung. Vielerorts, insbesondere in Italien und an den Ufern von Mosel und Rhein, verfügte das Bürgertum über Räte, die sowohl mit

der richterlichen als auch mit der vollziehenden Gewalt ausgestattet waren, sowie über einen Senat und ein Parlament, das durch Glockengeläut einberufen wurde und zu dem die Herren der

umliegenden Burgen Zutritt hatten, allerdings nur als normale Bürger; ohne jedoch ihre Herrschaftsprivilegien zu verlieren.

Obwohl der Feudalismus in allen europäischen Ländern nahezu denselben allgemeinen Typus aufwies, wies er doch hier und da unterschiedliche Schattierungen der Nationalität auf, die auf die

Verschiedenheit der Völker, die Gewohnheiten der Menschen, die unterschiedlichen Arten seiner Einführung und die verschiedenen Phasen seines Kampfes und seiner Entwicklung zurückzuführen waren.

Das erlauchte Haus Franken, beunruhigt über den unaufhaltsamen Vormarsch des hochdeutschen Feudalismus und bestrebt, ihm Einhalt zu gebieten, schuf inmitten der Herzogtümer, von denen es bedroht war, eine Reihe unmittelbarer Herrschaften, die nur dem Kaiser Treue schuldeten und ein erbliches Recht auf die ritterlichen Lehen besaßen. Dieser Schritt stieß auf hartnäckigen Widerstand der großen Vasallen, die dieses erbliche Recht besaßen, das der gewählte Monarch nicht selbst genoss. Andererseits zeigten die pfälzischen Herren, Agenten des Kaisers und befugt, ihn in den großen Lehen oder in seinen Domänen zu vertreten, und die Burggrafen der Städte, ungeduldig darauf, sich von der kaiserlichen Oberhoheit zu befreien, gleichzeitig die Gehorsamsverweigerung, die die Leuden in der karolingischen Epoche praktiziert hatten, und versuchten, sich eine auf ihre Erben übertragbare Unabhängigkeit zu verschaffen. Während diese Bewegung im Gange war, degradierte der Papst das Reich; Innozenz II. zwang Kaiser Lothar II., von ihm die Toskana, das Herzogtum Spoleta, die Marken Ancona, Bologna, Parma, Placenza usw. als Lehen zu erhalten, die einen Teil des Vermächtnisses bildeten, das die Gräfin Matilda dem Heiligen Stuhl vermacht hatte. Aus dieser eklatanten Demütigung, die Konrad von Hohenstaufen, der Nachfolger Lothars, ertrug und die Heinrich der Hochmütige hochmütig zurückwies, als er sich weigerte, dem Papst die Lehnshuldigung zu erweisen, entstand der berühmte Streit zwischen Guelfen und Ghibellinen, der sich von den Ufern des Rheins über die Alpen ausbreitete und sich im Herzen Italiens festsetzte. Heinrich der Hochmütige, Anführer der unabhängigen und königlichen Welfen, wurde geächtet und seiner Herzogtümer beraubt, während Konrad, Anführer der Ghibellinen, die glanzvolle Dynastie der Staufer begründete. Dreißig Jahre erbitterter Kriege, in denen das Bündnis des Papsttums mit der nationalen Partei gefestigt wurde, unterstützt durch die Bemühungen des Kleinfeudalismus, führten zum Frieden von Konstanz, der den Kampf des Feudalreichs gegen die Volksunabhängigkeit der italienischen Städte endgültig beendete. Der Papst erhielt die ihm von Gräfin Mathilde vermachten Freigüter zurück; die Städte behielten ihre königlichen Vorrechte, die volle Freiheit, Armeen aufzustellen, sich mit Mauern zu umgeben (Abb. 29), Straf- und Zivilgerichtsbarkeit auszuüben und Bündnisse mit anderen Städten zu schließen usw. Dem Kaiser blieben keine anderen Privilegien, als durch seine Botschafter die Konsularwahlen zu bestätigen und in jeder Stadt einen Appellationsrichter in seinem Namen zu ernennen. Kaiser Heinrich VI. versuchte vergeblich, den Hochfeudalismus wiederherzustellen; er starb bei diesem Versuch (1199), und Innozenz III., der sich als natürlicher Verteidiger aller Rechte und oberster Richter aller Monarchien Europas betrachtete, widerstand allen Bemühungen Heinrichs VI. Mehrere Kreuzzüge, die etwa in diese Zeit fielen, bewirkten zudem einen Wandel in der kriegerischen Gesinnung des Feudaladels, bis dank der Politik der berühmten Päpste, die den Stuhl Petri innegehabt hatten, und der Bemühungen der italienischen Freistädte, unterstützt vom kleinen Feudaladel, die Unabhängigkeit Italiens triumphierend aus dem Grab erstand, das sich am 13. Dezember 1250 für Kaiser Friedrich II. öffnete.

In England hatte John Lackland in der Magna Charta von 1215–1216 der Geistlichkeit versprochen, die Freiheiten der Kirche zu respektieren, insbesondere die Wahlfreiheit. Den Feudalherren hatte er versprochen, die feudalen Bedingungen der Freilassung, der Mündel und der Ehe einzuhalten. Den Bürgern hatte er versprochen, dass keine neuen Steuern ohne die Zustimmung des Gemeinderats erhoben werden sollten. Und allen seinen Untertanen gewährte er das Habeas Corpus - das heißt die persönliche Freiheit mit Geschworenenprozessen, indem er das Gericht für allgemeine Klagen an einem bestimmten, festgelegten Ort einrichtete. Eine zweite Charta, die sogenannte Waldcharta, milderte die extrem strengen Strafen für Verstöße gegen die Jagdgesetze und garantierte alle ihm entzogenen Freiheiten durch die Schaffung eines Tribunals aus 25 Baronen, das die Umsetzung dieser Charta überwachen und darüber hinaus die Handlungen der Krone überwachen sollte. Dies bedeutete, die Regierung einer regelmäßigen Disziplinarmaßnahme zu unterwerfen. So wie der Feudaladel zuvor von der souveränen Macht unterdrückt und gezügelt worden war, so wurde diese nun in ihren despotischen Bestrebungen eingeengt, behindert und aufgehalten.

Ludwig der Heilige, der in die Fußstapfen Philipps Augusts trat, bemühte sich, die Missstände des Feudalsystems zu unterdrücken. Er zwang seine Barone, zwischen den Lehen zu wählen, die sie von

ihm besaßen, und denen, die sie von den Königen Englands erhalten hatten. Er tilgte die alten Feudalstrukturen, schuf einen neuen Feudalismus, der nicht weniger tapfer, sondern moralischer war

als der alte, und verlor nie den gewaltigen Widerstand aus den Augen, den der alte Adel der Königin und Regentin Blanka von Kastilien entgegenzusetzen wagte, als er erklärte, der junge König

Ludwig solle nicht geweiht werden, bis die Oberhoheitsaristokratie ihre vollen Privilegien wiedererlangt habe. Nach Ludwig IX. war der französische Feudalismus, der durch den heiligen König

umgestaltet worden war, weder weniger hochmütig, weniger trivial noch weniger unverschämt als zuvor, aber er war der Krone gegenüber freundlicher und der Kirche gegenüber weniger feindselig. Sie

bildete eine glänzende Rittertruppe voller Enthusiasmus und Ungestüm, die eine Schlacht gut begann und sie stets gleich zu Beginn gewann, sie aber später verlor, weil sie nicht von einer

nationalen Infanterietruppe unterstützt wurde, deren Hilfe sie verachtete; sie bildete eine Kavallerietruppe, die sich hervorragend für Turniere und Waffengewalt eignete, aber unfähig war,

reguläre Kriegführung zu führen oder auch nur den Erfolg in einer großen Schlacht zu sichern. Die Siege von Mons-en-Puelle unter Philipp IV. und von Cassel unter Philipp von Valois (1328)

steigerten das blinde Vertrauen des französischen Adels aufs Äußerste und führten auf völlig identische Weise zu den Katastrophen von Crécy, Poitiers und Azincourt (1346, 1356, 1415).

Die Ereignisse des Jahrhunderts, von der Thronbesteigung Kaiser Ludwigs V. (1313) bis zum Frieden von Brétigny (1360), machten deutlich, dass das Schicksal der feudalen Welt fortan von Frankreich

und England, diesen beiden rivalisierenden, habgierigen und unbeugsamen Mächten, bestimmt wurde; dass Kaiser und Papst in dieser jüngsten Entwicklung des Feudalismus nur den zweiten Platz

einnahmen; dass Rom, gezwungen, sich Frankreich zu beugen, diesem ein beträchtliches Übergewicht einräumte und dass das Gleichgewicht den König von England und den Kaiser von Deutschland

unweigerlich zusammenbringen musste. Trotz der Wechselfälle des unaufhörlichen Kampfes gegen die Engländer, trotz der Verwüstungen durch die Pest, die zwei Drittel des Königreichs entvölkert

hatte, trotz der finanziellen Belastungen und der prekären Lage der Monarchie setzte das französische Königshaus seine Assimilations- und feudale Eingliederungsarbeit fort; Die Oberhoheit über

die großen Lehen fiel allmählich unter die Gerichtsbarkeit des Landesherrn, während auf dem rechten Rheinufer die großen Barone fast so allmächtig blieben wie eh und je.

Zu dieser Zeit gab es in Deutschland zwei Arten von Bündnissen zwischen dem Adel, die einen offensiven und die anderen defensiven; die Gauerbinate oder Gauerbschaften, kraft derer der Kleinadel Familienpakte schloss, um seine Lehen in indirekter Linie weiterzugeben, wenn die direkte Linie scheitern sollte, und um seine Burgen aus einem gemeinsamen Fonds wieder aufzubauen oder auszubessern; und die Deutsche Hanse, der Bund der Fürst-Erzbischöfe und Kurfürsten mit sechzig Städten am Rhein. Rudolf von Habsburg (Abb. 30), ein so entschlossener Monarch wie er nur konnte, machte Vorgängen ein Ende, die für die kaiserliche Autorität voller Gefahr waren, zwang seine Vasallen, ihm zu huldigen, und machte siebzig Festungen dem Erdboden gleich, die durch feudale Räuberei in Verwüstung und Ruin gestürzt worden waren; Doch nach seinem Tod begann die Usurpation der Oberherren von neuem, und die Goldene Bulle, die die Grundlage des öffentlichen Rechts in Deutschland bildete, bestätigte den Untergang der kaiserlichen Oberhoheit (1378).

Abb. 31. – Maximilian von Österreich mit Maria von Burgund, seiner Frau, der einzigen Tochter Karls des Kühnen, und ihrem jungen Sohn Philipp, dem späteren König von Kastilien. – „Gekürzte Chroniken von Burgund“, Manuskript aus dem 15. Jahrhundert, in der Bibliothek von M. Ambroise-Firmin Didot.

In Frankreich hingegen, wo jede Einberufung der Generalstände mit der Einführung oder Erhebung neuer Steuern einherging, versuchte der Dritte Stand, dem Königtum umso mehr abzuverlangen, je mehr

er dessen finanzielle Ansprüche befriedigte. Er beanspruchte, bei der Frage von Frieden oder Krieg mitzureden, die Finanzen des Königreichs zu leiten, jährlich einberufen zu werden und mit den

beiden anderen Ständen die Last der Abgaben zu teilen, deren Ertrag allen zustehen sollte. Der Feudaladel widerstand den exorbitanten Ansprüchen des Dritten Standes, doch als er sah, wie dieser

ein geheimes Bündnis mit der Geistlichkeit schloss und einen furchtbaren Bund ins Leben rief, dessen Losung die Zerstörung der Burgen und die Vernichtung des Adels war, zögerte er und unternahm

nichts, bis die schrecklichen Exzesse des Bundes auf dem Lande der feudalen Reaktion den Anschein von Legalität verliehen hatten. 1383, nach der Schlacht von Rosebecque, die der kommunalen Sache

in Flandern und Frankreich einen schweren Schlag versetzte, schien es, als würde die Macht der Oberhoheit wieder aufleben. Froissart freute sich in seinen Chroniken darüber, da er glaubte, die

soziale Ordnung sei vom völligen Ruin bedroht (siehe seine Chroniken, Jahr 1383); doch auch die französische Ritterschaft erlag bei Azincourt dem Ansturm der englischen Bogenschützen. Dies war

die endgültige Verdammnis der feudalen Armeen und des Systems, das diese Armeen repräsentierten und das sie nicht aufrechterhalten konnten. Der französische Feudalismus war bereits nichts weiter

als ein Sammelbecken noch hochgeschätzter Traditionen und alter Bräuche, die im alten Adel außer Gebrauch geraten waren.

In England, Schottland und Irland befand sich der Hochfeudalismus im rapiden Niedergang, bevor Heinrich VIII. ihm den Todesstoß versetzte; In Deutschland kämpfte sie während der Herrschaft

Maximilians ums Überleben (Abb. 31); in Frankreich wurde sie von Ludwig XI. mit Hilfe des Dritten Standes niedergeschlagen. Jenseits der Alpen, in Italien, hielt sie sich für kurze Zeit, teils

unter klerikalem Deckmantel, teils durch die angeheuerten Condottieri und mancherorts mit Unterstützung der städtischen Demokratie, d. h. des industriellen und kaufmännischen Teils der

Bevölkerung. Überall jedoch verschwand sie mit dem Mittelalter, dessen Spuren sie sowohl in ihren Taten als auch in ihren Grundprinzipien unauslöschlich hinterlassen hat (Abb. 32).

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

Übersetzt von Carsten Rau.