Ursprung. – Barbarische Gesetze. – Belehnung. – Karl der Große und die Kirche. – Erste Festungsbauten. – Vasall und Lehnsherr. – Feudalrechte. – Der Gottesfrieden. – Feudalkirchen und -abteien. – Kommunale Prinzipien. – Neue Gemeinden. – Ursprung der französischen Bourgeoisie. – Die englische Magna Charta. – Veräußerung der Lehen. – Befreiung der Leibeigenen. – Reichsstädte. – Feudalrechte der Bischöfe. – St. Ludwig. – Kriege zwischen Frankreich und England. – Die Goldene Bulle. – Die Generalstände. – Ursprung des Dritten Standes.

Schon lange, ehe sich seine Existenz bemerkbar machte, hatte sich der Feudalismus allmählich entwickelt und schien sich an der Spitze der barbarischen Eroberer des römischen Galliens unsichtbar vorzudrängen. Von dem Tag an, als ihr großer Anführer Chlodwig die Ländereien, die sie im Kampf unter seinem Befehl mit Blut erobert hatten, unter seinen Lehnsmännern oder Waffengefährten aufteilte – von dem Tag an, als er selbst, ein stolzer Sicamber, sich nach dem Sieg von Tolbiac (Abb. 1) durch seine wundersame Taufe der christlichen Kirche unterwarf und ihr Vasall wurde –, entstanden gleichzeitig eine theokratische und eine kriegerische Aristokratie. In diesem gleichzeitigen doppelten Ursprung konnte man bereits die verborgene Ursache des künftigen unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem modernen Einfluss des Kreuzes und der materiellen Macht des Schwertes erkennen. Verschwörungen, blutrünstige Hinrichtungen, fortwährende Aufstände, mannigfaltige Intrigen, an denen bald die Vasallen des Königs, bald die obersten Geistlichen beteiligt waren; Kirchliche Zensur, die diese blinden und wilden Tyrannen unaufhörlich bedrohte, die sich zwar der Rüge beugten, zugleich aber nach Rache lechzten; ungezügelter Ehrgeiz, schrecklicher Hass, der fortwährende Kampf gegnerischer Völker; auf der einen Seite die Galloromanen (Abb. 2 und 3) und ihre Erben, die Goten, auf der anderen die barbarischen Germanen und Slawen, mehr oder weniger christianisiert; all dies waren die unzähligen Zeichen, durch die die kommende Herrschaft des Feudalismus in jeder neuen Stufe der modernen Zivilisation ihren Beginn ankündigte. Das politische System, das ein barbarisches Gesetzbuch zum Wohle der Vasallen eingeführt hatte, stand im völligen Gegensatz zu dem System, das das römische Recht sanktionierte. Die Vasallen wünschten, dass ein Lehnsherr, der Eigentümer des Landes und seiner Bewirtschafter, das Recht haben sollte, einen Teil seines Besitzes zu entfeudalisieren, d. h. als minderwertiges Eigentum abzutreten und damit dem Konzessionär oder Vasallen nicht nur die Rechte am Boden, sondern auch die Souveränität über seine Besitzer zu überlassen. Damit ein Vasall seine Rechte verwirkte, musste er zunächst die Verpflichtungen, die er bei der Belehnung mit dem Lehen eingegangen war, nicht erfüllen. Die Abtretung von Land und den damit verbundenen Rechten, die die Grundlage des beginnenden Feudalismus bildeten, blieb über ein Jahrhundert lang in jenem Zustand der Schwankung, der einem stabilen Gleichgewicht vorausgeht.

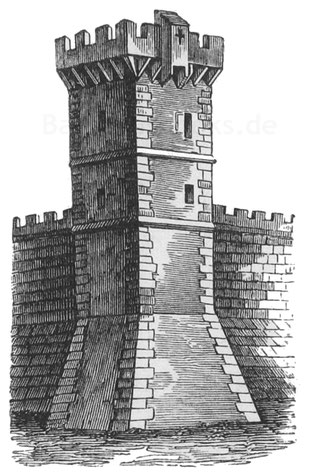

Karl der Große (Abb. 4), Herrscher über Frankreich, Deutschland und Italien und Beschützer der Kirche, genoss alle Vorrechte der westlichen Kaiser. Zweimal befreite er den Heiligen Stuhl von seinen Feinden und stellte sowohl in Deutschland als auch in Italien sein Schwert in den Dienst des christlichen Glaubens. Einer der Päpste, Hadrian, verlieh ihm die Würde eines Schutzpatrons; ein anderer, Hadrians Nachfolger, Leo III., setzte ihm im Jahr 800 die Kaiserkrone auf. Damals bot sich, besser als zur Zeit der römischen und griechischen Kaiser, der Anblick der Kirche unter dem Schutz des Staatsoberhauptes, dem die herrschaftliche Aristokratie feudalen Gehorsam leistete und der ihre Tendenzen zum Schisma mit eiserner Hand im Zaum hielt. Der Feudalismus, der an Stärke gewann und sich seiner Macht bereits bewusst war, wich nie zurück; manchmal stockte er und ruhte, aber er wartete nur auf eine günstigere Zeit, um seinen Weg fortzusetzen. Die Nachfolger Karls des Großen waren in Wirklichkeit weder die Könige Frankreichs noch die Kaiser Deutschlands, sondern die Feudalherren, die Großgrundbesitzer. Ihre Macht wuchs umso mehr, als Karl der Kahle 853 per Edikt den Wiederaufbau der alten Herrenhäuser, die Reparatur ihrer Befestigungen und den Bau neuer anordnete, um die verheerenden Invasionen der Normannen, Sarazenen, Ungarn und Dänen aufzuhalten. So entstand in ganz Europa eine Flut von Festungen, hinter denen sowohl Adlige als auch Leibeigene Zuflucht vor der neuen Flut von Barbaren fanden. Bald gab es kaum noch einen Fluss, einen Gebirgspass oder eine wichtige Straße, die nicht durch Militärposten oder starke Mauern geschützt war (Abb. 5 bis 10). Die Eindringlinge, die einst durch die Furcht, die sie verbreitet hatten, so kühn und unbezwingbar waren, stellten nun ihre Raubzüge ein oder wagten sich höchstens bis zu den Küsten vor, an denen sie gelandet waren. Allmählich kehrte das Gefühl der Sicherheit zu den Einwohnern zurück, und das Wohlergehen der zivilisierten Welt war gesichert. Ein so wichtiger Dienst, den die Adligen und Herren der Gesellschaft als Ganzes leisteten, berechtigte sie natürlich zu einem legitimen Anspruch auf die alleinige Bewachung der Grenzen, die sie vor dem gemeinsamen Feind schützten.

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts erklärte jeder Adlige, der von einem anderen, reicheren oder mächtigeren Adligen ein Stück Land als Lehen erhalten wollte und auf diese Weise einwilligte, dessen Vasall zu werden, persönlich in Gegenwart des Häuptlings, dass er künftig bis zum Tod dessen treuer, ergebener Diener und Verteidiger sein wolle. Mit dem Schwert um die Hüften und den Sporen an den Fersen schwor er dies feierlich auf die Heilige Schrift. Bei der anschließenden Zeremonie der Huldigung kniete der Vasall barhäuptig auf einem Knie nieder, legte seine Hände in die seines Herrn, schwor ihm Treue und verpflichtete sich, ihm in den Krieg zu folgen (Abb. 11 und 12), eine Verpflichtung, die mit der ersten Huldigung, nämlich der einfachen Huldigung, nicht verbunden war. Von da an überließ ihm der Lehnsherr das Land oder die feudale Domäne durch Investitur oder durch Beschlagnahme, eine Zeremonie, die oft mit der Übergabe eines symbolischen Zeichens wie einem Erdklumpen, einem kleinen Stock oder einem Stein verbunden war, je nach Sitte des jeweiligen Gebiets. Die Investitur von Königreichen wurde mit dem Schwert verliehen, die von Provinzen mit einer Standarte.

Die gegenseitigen Pflichten des Vasallen und seines Lehnsherrn waren vielfältig, teils moralischer, teils materieller Natur. Der Vasall war verpflichtet, die ihm von seinem Lehnsherrn anvertrauten Geheimnisse treu zu bewahren (Abb. 13), jeden Verrat seiner Feinde zu verhindern und zu vereiteln, ihn unter Einsatz seines Lebens zu verteidigen, sein Pferd auf dem Schlachtfeld abzugeben, sollte sein Herr seines verloren haben, an seiner Stelle als Gefangener zu gehen, für die Wahrung seiner Ehre zu sorgen und ihm mit Rat zur Seite zu stehen. Auf einfache Bitte des Lehnsherrn war der Vasall verpflichtet, ihm ins Feld zu folgen, entweder allein oder in Begleitung einer bestimmten Anzahl bewaffneter Männer, je nach Bedeutung des Lehens. Die Dauer dieses Militärdienstes variierte, proportional zum Lehen, zwischen zwanzig und sechzig Tagen – ein Zeitraum, der keine allzu langen Expeditionen erlaubte. Der Lehnsherr stand an der Stelle des Souveräns und musste, da er mit der Exekutivgewalt ausgestattet war, zwangsläufig auf die unter seinen Vasallen verteilte Macht zurückgreifen, um diese auszuüben. Er tat dies natürlich nach eigenem Ermessen. Die auf diese Weise ausgeübte Rechtsprechung wurde als „Fiance“ bezeichnet, das heißt als öffentliche Sicherheit. Der Lehnsherr pflegte die Männer seines Lehens oder seiner Lehen zu seinen Gerichtssitzungen einzuberufen, sei es, um ihm mit Rat zur Seite zu stehen, mit ihm als Richter zu fungieren oder die von ihm gefällten Urteile zu vollstrecken. Er hatte Anspruch auf zwei Arten von Unterstützung: obligatorische oder rechtliche Unterstützung und freiwillige oder gnädige Unterstützung. Rechtliche Unterstützung wurde vom Vasallen unter drei Umständen geschuldet: wenn der Lehnsherr gefangen genommen wurde und ein Lösegeld zahlen musste, wenn sein ältester Sohn zum Ritter geschlagen werden sollte und wenn er seine älteste Tochter vermählte. In der feudalen Gesellschaft ersetzten diese Hilfen die öffentlichen Steuern, die im Altertum wie auch heute noch ausschließlich vom Staat eingezogen wurden. Sie unterschieden sich jedoch darin, dass sie weder zu festgelegten Zeitpunkten fällig waren noch vielleicht jemals mit absoluter Sicherheit eingetrieben werden konnten. Sie waren eine Art freiwilliges Geschenk – von dessen Gewährung sich allerdings nur wenige Vasallen zu befreien wagten.

Der Lehnsherr, der seine Souveränität über seinen Vasallen nie aufgab, mischte sich manchmal in bestimmte notwendige Änderungen des Lehens ein – Änderungen, die der Vasall nicht vornehmen durfte.

Diese führten zu neuen Rechten und wurden zu einer neuen Einnahmequelle für den Lehnsherrn. So hatte der Lehnsherr beispielsweise Anspruch auf erstens das Recht auf Abfindung, einen Geldbetrag,

der von jeder volljährigen Person zu zahlen war, die in den Besitz eines Lehens kam, und der umso höher wurde, je weniger direkt die Erbfolge war; zweitens das Recht auf Veräußerung, das von

denen zu zahlen war, die das Lehen in irgendeiner Weise verkauften oder veräußerten; drittens das Recht auf Heimfall und Konfiskation, wonach das Lehen an den Lehnsherrn zurückfiel, wenn der

Vasall starb, ohne einen Erben zu hinterlassen, oder wenn er durch eine eigene Handlung die Strafe des Entzugs seiner Lehnsrechte auf sich gezogen hatte; viertens auf das Vormundschaftsrecht,

kraft dessen der Lehnsherr während der Minderjährigkeit seiner Vasallen die Vormundschaft und Verwaltung des Lehens innehatte und zudem dessen Einkünfte genoss; fünftens auf das Heiratsrecht, das

darin bestand, einen Ehemann für die weibliche Erbin eines Lehens zu finden; dieses Recht gab dem Lehnsherrn das Privileg, sie zu zwingen, einen der ihr von ihm vorgeschlagenen Bewerber

auszuwählen.

Solange ein Vasall seine zahlreichen und heiklen Verpflichtungen gewissenhaft erfüllte, konnte er sich als absoluter Herr seines Lehens betrachten, es jedoch teilweise oder vollständig

unterfeudalisieren und seinerseits Lehnsherr von Vasallen eines niedrigeren Standes, den sogenannten Vavasseuren, werden, die ihm gegenüber dieselben Verpflichtungen zu erfüllen hatten wie er

selbst gegenüber seinem eigenen Lehnsherrn. Andererseits war der Oberherr verpflichtet, seinen Vertrag einzuhalten und seinen Vasallen nicht ohne legitimen Grund zu enteignen, sondern ihn zu

schützen und ihm stets Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies lag zudem in seinem eigenen Interesse, denn der Wohlstand des Lehens hing von der Sicherheit und dem Wohlergehen des Vasallen ab.

Vasallen desselben Lehnsherrn, die im selben Gebiet lebten und Lehen von ähnlichem Wert besaßen, wurden pairs (pares) oder Gleiche genannt. Lehnsherren jeden Ranges, der König eingeschlossen, hatten ihre pairs, und alle konnten das Vorrecht beanspruchen, von diesen pairs in Anwesenheit ihres unmittelbaren Lehnsherrn gerichtet zu werden. Wenn der Lehnsherr sich weigerte, gerecht zu handeln, und der Vasall sich für zu Unrecht verurteilt hielt, hatte er das Recht, mangels Gerechtigkeit Berufung an den Lehnsherrn seines eigenen Lehnsherrn einzulegen. Ein weiteres Berufungsrecht, das der Waffen, galt ebenfalls in der feudalen Gesellschaft. Die Adligen zogen es in der Regel vor, selbst Recht zu sprechen, anstatt auf eine langsame und ungewisse Entscheidung anderer zu warten. Dies war der Grund für die vielen kleinen Kriege und die vielen verzweifelten und blutigen Kämpfe zwischen den verschiedenen Lehnsherren. Macht ging vor Recht; Dennoch regelte der Brauch bis zu einem gewissen Grad die Formalitäten, die diesen internen Konflikten vorausgingen, so dass der angegriffene Herr oder Vasall gewappnet war und sich in Acht nehmen konnte (Abb. 14 und 15). Um den aus diesen ständigen Streitigkeiten resultierenden Katastrophen so weit wie möglich vorzubeugen, hatte die Kirche die Macht, diese während der Fasten- und Adventsfeste sowie zu allen Zeiten hoher religiöser Feierlichkeiten von Mittwochs Sonnenuntergang bis Montags Sonnenaufgang auszusetzen und zu verhindern, und zwar unter Androhung der Exkommunikation. Dies war der Friede oder Waffenstillstand Gottes.

Die Lehnsleute besaßen kein Recht auf einheitliche Rechtsprechung. In Frankreich gab es ein Ober-, ein Mittel- und ein Untergericht. Nur das Obergericht besaß die Macht über Leben und Tod. Die bedeutenderen Lehen hatten üblicherweise das Recht, die höchste Rechtsprechung auszuüben, doch gab es Ausnahmen von dieser Regel. Ein Vavasseur beispielsweise konnte gelegentlich gegen diese höchste Rechtsprechung Berufung einlegen, während ein Lehnsmann, der nur die untergeordneten Rechte ausüben durfte, alle Räuber, die auf seinem Land auf frischer Tat ertappt wurden, mit dem Tode bestrafen konnte.

Das Münzprägeprivileg, stets ein sicheres Zeichen der Souveränität, sowie der Ausschluss jeglicher fremder Gerichtsbarkeit und jeglicher externer Autorität aus dem Gebiet jedes Lehens stellten

ebenfalls zwei wichtige Vorrechte dar. Schließlich blieb das Lehen mit seinen Privilegien stets erhalten; es ging stets an den Ältesten der Familie über, unter der einzigen Bedingung, dass dieser

dem Lehnsherrn huldigte.

Die meisten Kirchen und Abteien, wie die von Saint-Denis, Saint-Martin des Champs und Saint-Germain des Prés (Abb. 16), die ihre Türme und Spitzen stolz gegenüber dem Louvre der französischen

Könige erhoben, übten alle feudalen Rechte, die sie aufgrund ihrer territorialen Besitztümer und der großzügigen Konzessionen ihrer Herrscher erworben hatten, auf eigene Rechnung aus. Die

Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte wurden so zu weltlichen Herren und waren infolgedessen gezwungen, Vasallen für den Militärdienst zu haben, einen Gerichtshof zu unterhalten und eine Münzstätte zu

unterhalten. Auf diese Weise verbanden sich - im Fall der Bischöfe, die den weltlichen Grafenrang innehatten - die geistliche mit der politischen Autorität.

A, Straße zur Seine; B, St.-Peters-Kapelle; C, der Klosterhof; D, Straße zum Pré-aux-Clercs; E, Ort der Bresche; F, Graben; G, Papsttor; H, Kreuzgang; I, Refektorium; K, Dormitorium; L, die Kirche; M, Kapelle der Jungfrau Maria; N, Straße zwischen Graben und Pré-aux-Clercs; O, Platz zwischen der Barriere und der Rue des Ciseaux; P, Großes Tor des Klosters; Q, Straße zum Fluss; R, Barriere in der Nähe des Grabens; S, das Gasthaus „Chapeau Rouge“; T, der Pranger.

Diese zweifache Macht machte den Prälaten zum Lehnsherrn aller Herren seiner Diözese. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts besaßen die feudalen Geistlichen aufgrund der Erlaubnis für Laien, ihr Eigentum der Kirche zu vermachen, und der Strenge der Gesetze, die die Veräußerung kirchlichen Eigentums verboten, ein Fünftel allen französischen und englischen Bodens und fast ein Drittel Deutschlands; während der letzte überlebende Karolinger nur noch Anspruch auf die Stadt Laon erheben konnte, wo er residierte, so sehr hatten seine Vorgänger ihre Ländereien zugunsten ihrer großen Vasallen ausgeplündert, die ihn jedoch noch immer als ihren Lehnsherrn anerkannten. Im 11. Jahrhundert war Europa in eine Vielzahl von Lehen aufgeteilt, jedes mit seiner eigenen Lebensweise, seinen eigenen Gesetzen, seinen eigenen Bräuchen und seinem kirchlichen oder weltlichen Oberhaupt, das so unabhängig war, wie es nur möglich war. Um diese herum entwickelte sich, allerdings unter gewissen Bedingungen der Abhängigkeit und Unterordnung, die weitaus zahlreichere Klasse der Freigelassenen. Allmählich führten Handarbeit und die Anstrengungen einer wachsenden Intelligenz zur politischen Existenz der Bourgeoisie, dieser würdigen Vertreter des arbeitenden Teils der Gesellschaft. Die Rolle, die diese einnahmen, war nicht immer passiver Natur. Schon im Jahr 987 rebellierten die Leibeigenen der Normandie und verbündeten sich gegen ihre Feudalherren. Sie forderten das Recht auf Fischerei und Jagd sowie das Privileg einer eigenen Verwaltung und Obrigkeit. Hier zeigte sich die angeborene Macht des Volkes: Die Städte und Bezirke waren mit Einwohnern bevölkert, die ihre Häuser von den Lehnsleuten – den Eigentümern des Bodens – unter sklavischer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern in Pacht hielten.

Sobald die Errichtung der Lehenshierarchie Zwietracht und Anarchie ein Ende gesetzt hatte, begannen die Keime der Großen Revolution zu reifen – deren Ziel es war, den Erben der unzähligen Einwohner, die durch das Unglück Galliens und die Tyrannei der Kaiser in die Knechtschaft gezwungen worden waren, die bürgerliche Freiheit zurückzugeben. So entstand die kommunale Bewegung, und die Stadt Mans gilt allgemein als die erste, die mit gutem Beispiel voranging und sich durch die Arbeiterklasse gegen den Lehnsherrn verschwor. In den Annalen von Metz finden wir um das Jahr 1098 einen Bericht über die Wahl eines Maître-échevin (Oberschiedsrichters) auf Lebenszeit namens Millon anstelle eines Hennolu-Bertin, der zwar für ein Jahr gewählt worden war, aber zweifellos nicht der erste in seinem Amt war. Und wir finden einen Echevinalrat, den Rat der Zwölf, der zugleich richterliche, administrative und militärische Funktionen innehatte. Metz besaß neben seiner kommunalen Organisation gleichzeitig einen Grafen namens Gerald, dem 1063 ein weiterer Graf namens Folmar folgte. Es gab auch einen Bischof namens Adalbéron, reich, mächtig, standhaft und gelehrt, ein Günstling sowohl des Papstes als auch des Kaisers, einflussreich genug, um alles zu erreichen, aber er verlangte nie etwas anderes als das, was gerecht war. Unter dem Schutz des Grafenschwertes und des Bischofsstabes begannen daher die städtischen Freiheiten von Metz zu wachsen – Freiheiten, die innerhalb eines einzigen Jahrhunderts so weit entwickelt und mächtig wurden, dass Bertram, ein weiterer Bischof sächsischer Herkunft, sich ihrer Einschränkung annahm und versuchte, sie durch eine Charta zu regeln, die der Kirche zwar ihren wahlrechtlichen, aber nicht ihren Regierungseinfluss zurückgab.

Diese erste kommunale Organisation, ein Vorbild für viele andere Gemeinden in Frankreich und Deutschland, wurde ohne Blutvergießen gegründet. Doch das war nicht überall der Fall; in Cambrai beispielsweise wurde die Kommune erst nach einem Jahrhundert offenen Krieges zwischen den Einwohnern und dem Bischof, ihrem Oberherrn, gegründet. In Laon – dieser alten Feudalstadt, in der Adel und Bürger allerlei Banditentum betrieben und der Bischof, ein berühmter Krieger und Jäger, die Früchte seiner Erpressungen mit den Würdenträgern seiner Kathedrale und der Aristokratie der Stadt zu teilen pflegte – wurde die Kommune mit dem Blut ihres Bischofs gegründet, der inmitten eines schrecklichen Aufstands ermordet worden war. Die Städte Amiens, Beauvais, Noyon, Saint-Quentin, Sens, Soissons (Abb. 17) und Vézelay machten fast dieselben Schicksalsschläge durch wie Cambrai und Laon und gelangten schließlich nach ähnlichen Prüfungen zu einer ähnlichen Lage. Vielleicht war Cambrai von allen französischen Gemeinden die anspruchsvollste gegenüber der Feudalmacht, die sie mit Füßen trat. „Ni l’évêque, ni l’Empereur, ne peuvent mia asseoir ne taxe, ne tribut, et n’en peult issir la bosheit, fors que pour la bonne garde et défense de la ville, et ce depuis coq chantant jusques à la nuit.“ (Übersetzung: Weder der Bischof noch der Kaiser dürfen Steuern oder Abgaben erheben, noch dürfen sie daraus Bosheit ausgeben, außer für die gute Bewachung und Verteidigung der Stadt, und dies vom Hahnenschrei bis zum Einbruch der Nacht.) Kein Vasall hatte bei der Ausübung seiner feudalen Rechte jemals mehr beansprucht oder erhalten (Abb. 18).

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

Übersetzt von Carsten Rau.