Die im ersten Band dieser Zeitschrift veröffentlichten «Kriminalistischen Betrachtungen über das Genuesermesser» hatten zur Folge, dass mir von mehreren Seiten eigentümlich geformte Dolchmesser, teils im Original, teils im Bild zugesendet wurden. Das Ungewöhnliche an diesen Waffen bestand darin, dass sie außer der zum Abschrauben eingerichteten Klinge noch mit einer kräftigen, geöhrten Nadel ausgestattet waren, welche fest im Griff saß, woraus hervorgeht, dass diese Messer offenbar noch anderen Zwecken, als nur denjenigen des Stechens und Schneidens dienen sollten. Wie aus allen an mich gerichteten Zuschriften zu ersehen war, gab das Öhr an der Nadel den Besitzern dieser dolchartigen Messer am meisten zu denken, denn ein jeder Brief klang in die Frage aus: War vielleicht auch dieses Öhr zur Aufnahme einer vergifteten Pasta bestimmt?

So dankbar ich auch für das Interesse sein musste, welches Waffenfreunde der einmal angeregten Sache entgegenbrachten, so will ich doch gestehen, dass ich am liebsten gleich Goethes Zauberlehrling geklagt hätte:

„Herr, die Not ist groß,

Die ich rief, die Geister,

Werd’ ich nun nicht los!“

Es sprachen nämlich ebenso viele Umstände für wie gegen die Annahme, dass wir es hier mit ganz niederträchtigen Meuchlerwaffen zu tun hätten, und lange vermochte ich keine mich befriedigende Antwort auf die Frage zu erhalten: Führte solche Messer nur der weidgerechte Jäger oder dienten sie dem ehrlosen Wicht, welcher für klingenden Lohn Blutschuld auf sich zu laden bereit war, zum Handwerkszeug?

Bevor ich auf die Untersuchung dieser Frage näher eingehe, sei es mir gestattet, eine Beschreibung von diesen eigenartigen Waffen zu geben, von welchen mir drei Exemplare unter die Augen gekommen sind.

Zunächst ermöglichte es mir das bereitwillige Entgegenkommen des Freiherrn Ernst Herring-Frankensdorf in Wien, dass ich in der Lage bin, den Freunden der historischen Waffenkunde ein solches Dolchmesser in Wort und Bild vorzuführen. Die ganze Länge dieses Messers (Fig. 1) beträgt 360 mm, von welchen 240 mm auf die abschraubbare Klinge entfallen; an ihrer breitesten Stelle misst dieselbe 33 mm und trägt eine 110 mm lange Rückenschneide. Der Rücken der Klinge ist 7 mm stark und zeigt, in Eisenschnitt ausgeführt, eine schön stilisierte menschliche Fratze. Das Auffallende an der Klinge ist ein 103 mm langer, oblonger Ausschnitt in deren Längsachse, welcher an seiner unteren schmalen Seite in eine flache Grube übergeht. In diesen Schlitz passt eine 116 mm lange und 5 mm im Durchmesser haltende Nadel (Fig. 2). In einer Entfernung von 20 mm von der Nadelspitze bemerkt man ein viereckiges, 8 mm langes und 2 mm breites Öhr, welches sich gegen die Spitze in zwei seichte sphärische Dreiecke verflacht. Die Nadel selbst steckt fest in dem gekehlten, hörnernen Griff. An demselben fällt die sechslappige Kappe aus Silber auf, welche in Treibarbeit eine Birne, eine Eichel und eine Granate zeigt; Blätter trennen diese Früchte voneinander. Eine sauber getriebene Silberzwinge schließt den unteren Teil des Griffes ab und geht in einen sehr schön geschnittenen Schlangenkopf über, welcher dem Daumen als Stützpunkt zu dienen hat. Die zu diesem Messer gehörige Scheide besteht aus einfachem Leder.

Ein dieser Waffe sehr ähnliches, jedoch etwas kleineres Dolchmesser (Fig. 3) verdanke ich der Güte Seiner Durchlaucht des Prinzen Ernst zu Windisch-Graetz. Hier misst der Schlitz in der Klinge 65 mm, in welchem eine 3 mm im Durchmesser haltende, 81 mm lange, sich nach vorn verjüngende Nadel eingefügt ist, deren Spitze eine ziemlich tief in das Fleisch der Klinge gebohrte Höhlung vor Beschädigungen schützt. 19 mm von der Nadelspitze entfernt ist ein kreisrundes Loch von 2 mm Durchmesser angebracht. Die Klinge (Fig. 4), welche als ein ziemlich kräftiger Magnet wirkt, trägt an der Stelle des Schlangenkopfes beim Herringschen Dolchmesser einen glatten, fast halbkreisförmigen Haken und endet in einem korkzieherartigen Instrument, welches, sobald die Waffe zusammengeschraubt ist, im Heft versteckt liegt. Der Griff sowie die Scheide bestehen aus Schildpatt und sind mit graviertem Silberblech reich beschlagen.

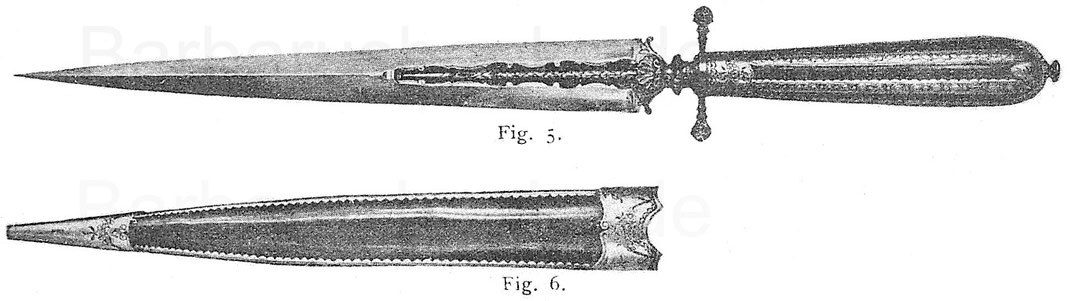

Etwas abweichend von den beiden beschriebenen Messern ist ein außerordentlich prächtig und genau gearbeitetes Dolchmesser gestaltet, welches eine Zierde der gräflich Kellerschen Sammlung in St. Petersburg ausmacht. Unser verehrtes Vorstandsmitglied, Staatsrat v. Lenz, hatte die große Liebenswürdigkeit, mir eine eingehende Beschreibung und mehrere Abbildungen dieses schönen und interessanten Objekts einzusenden, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank sage. Die Länge dieser Waffe (Fig. 5) beträgt 320 mm. An der ebenfalls abschraubbaren, 200 mm langen, zweischneidigen Klinge bemerkt man einen tiefen Hohlschliff, dessen Ränder sich durch eine auffallend reiche Gliederung auszeichnen. Diese Rinne endet in eine etwa 10—15 mm lange Höhlung, welche gewissermaßen der Nadelspitze zur Scheide zu dienen hat. Den mit dunklem Schildpatt belegten Griff zieren 6 Bänder, welche gleich der Kappe und der Zwinge aus dünnem, leicht graviertem Silber bestehen. Die kleine, gegliederte, in runde Knäufe auslaufende Parierstange, sowie die beiderseits derselben angebrachten geschnittenen Muscheln über dem kräftigen Klingenansatz sind aus vergoldetem Messing hergestellt. Fest mit dem Griff verbunden ist eine 80 mm lange, schön geschnittene, starke Nadel von zylindrischem Querschnitt, deren feines, viereckiges, scharfkantiges, mit Gold oder vergoldetem Messing gefüttertes Öhr 25 mm von der Nadelspitze entfernt ist. Die zu dieser Waffe gehörende Scheide (Fig. 6) besteht aus zwei Platten Schildpattes, deren Nähte dünne, gravierte Silberstreifen decken.

Dieses technisch wie künstlerisch tadellos gearbeitete Stück unterscheidet sich also von den beiden früher beschriebenen Dolchmessern hauptsächlich dadurch, dass bei demselben die geöhrte Nadel nicht in der Klinge, sondern neben und parallel zu derselben angebracht ist, dass ferner hier eine kurze Parierstange den Haken ersetzt, welchem bei dem Herringschen und bei meinem Messer die Funktion des Ausschliffes am Genuesermesser zukommt.

Gehen wir nun auf den Kern der ganzen Angelegenheit ein, so wollen wir uns zunächst fragen, welche Umstände für die Annahme sprechen, dass diese Dolchmesser wirklich zu tückischen Anfällen gedient haben mochten.

Da müssen wir uns daran erinnern, dass in Europa in der Tat einst vergiftete Blankwaffen gebraucht worden waren. Ich vermag mich diesbezüglich wieder nur auf Literaturbelege zu stützen.

So legt Shakespeare dem Laertes (Plamlet, 4. Aufzug, 7. Szene) folgende Worte in den Mund :

„Ich will's tun

Und zu dem Zwecke meinen Degen salben.

Ein Scharlatan verkaufte mir ein Mittel,

So tödlich, taucht man nur ein Messer drein,

Wo’s Blut zieht, kann kein noch so köstlich Pflaster

Von allen Kräutern unterm Mond, mit Kraft

Gesegnet, das Geschöpf vom Tode retten,

Das nur damit geritzt ist; mit dem Gift

Will ich die Spitze meines Degens netzen,

So dass es, streif ich ihn nur obenhin,

Den Tod ihm bringt.

Die vergifteten Rapierklingen, deren der große Dichter noch ein zweites Mal (Hamlet, 5. Aufzug, 2. Szene) Erwähnung tut, verdanken gewiss nicht bloß der schöpferischen Einbildungskraft des Poeten ihr Dasein. Shakespeare, welcher ja einen «Urhamlet» vorgefunden hatte, wird sicher von dem Vorkommen derartiger «Werkzeuge des Frevels» irgendeinmal etwas von seinen Zeitgenossen gehört haben, es müsste denn sein, dass ihm die Stelle aus dem Bericht des Quintus Curtius Rufus1 vorgeschwebt habe, nach welcher die Bewohner einer Stadt den eindringenden Soldaten Alexanders mit vergifteten Schwertern unheilbare Wunden geschlagen hätten. Vielleicht fände sogar der Forscher in älteren Kommentaren zu Hamlet einen Fingerzeig dafür, wie Shakespeare dazu gekommen ist, des Laertes Arm mit einer vergifteten Klinge zu bewehren.

Wir müssen ferner beachten, dass diese Dolchmesser eben wegen ihrer geöhrten Nadeln, ganz ausgezeichnete Banditenwaffen waren, wenn wir uns den Verlauf der Tätigkeit des Bravo etwa so vorstellen:

Bevor sich der Mordgeselle in den Hinterhalt begibt, schraubt er die Waffe auseinander. Die Klinge lässt er in seinem Unterschlupf zurück und lauert nur mit der Nadel in der Faust seinem Opfer auf. Stößt er nur mit der Nadel zu, so gewährt ihm das manche Vorteile. Die Nadel an sich war stark genug, um bei einem von geübter Hand geführten Stoß selbst durch dicht gewebte Kleidung in des Überfallenen Körper einzudringen; sie erschwerte aber auch vermöge ihrer ahlförmigen Gestalt die sofortige Entdeckung der Übeltat. Denn die konische Form der Waffe verursacht eine fast unsichtbare Wunde, weil bekanntlich Wunden, welche von pfriemenartigen Werkzeugen herrühren, sich nicht, wie man erwarten sollte, durch rundliche, sondern ebenfalls wie die von messerartigen Instrumenten hervorgerufenen Wunden durch schlitzartige Trennungen der Haut charakterisieren.

Das Eigentümliche derartiger Wunden besteht jedoch darin, dass die Ränder der Wunde sich nach dem Herausziehen der nadelartigen Waffe oft so dicht aneinanderlegen, dass man erst bei genauer Untersuchung das Vorhandensein einer Wunde überhaupt bemerkt, dass, während der Getroffene an einem inneren Bluterguss stirbt, vielleicht am Körper nur ein gerötetes Pünktchen sichtbar ist.

Dr. Gross2 belegt diese Tatsache mit zwei sehr lehrreichen Vorkommnissen. Dieser hervorragende Kriminalist erzählt: «Ich hatte einmal einen Mann zu exhumieren, der durch einen Stich mit einem Bohrer (in die Magengrube) getötet worden war. Der Totenbeschauer hatte die Verletzung übersehen, und es musste bei der Obduktion zugestanden werden, dass die äußere Verletzung so unbedeutend schien, dass deren Übersehen zu entschuldigen war.»

Einem zweiten Fall, welcher zeigt, dass Stichwunden tödlich sein können, ohne dass die geringste Blutung eingetreten ist, lag folgendes Ereignis zugrunde: Ein Anatomiediener in Krakau hatte seiner Frau, als sie berauscht war, eine lange Nadel ins Herz gestoßen und das Weib auf diese Weise getötet. Der Mann, welcher vermöge seines Berufes die richtige Stelle allerdings zu finden gewusst hatte, verhinderte jede Blutung durch den aufgedrückten Finger und hing die Frau dann auf, sodass ein Selbstmord umso leichter vorgetäuscht werden konnte, als die winzige Wunde durch die sehr entwickelte linke Brust der Toten verdeckt wurde. Nur durch Zufall — der Mann hatte im Zustand der Trunkenheit geplaudert — kam die Sache an den Tag. Wenn so etwas heute möglich ist, wenn manche Stichwunden vermöge ihrer Kleinheit heute noch von den behördlichen Organen übersehen werden können, sodass dann «mangels äußerer Verletzungen» von jeder weiteren Amtshandlung Umgang genommen wird, wie verlässlich mag die Totenbeschau erst zu einer Zeit vorgenommen worden sein, in der Arzt und Richter von einer Wissenschaft, wie es die gerichtliche Medizin ist, auch nicht einmal etwas ahnten, wenn vielleicht noch dazu Gold des Totenbeschauers Auge trübte, dass es bereitwillig die unscheinbare Wunde übersah!

Diese nadelartigen Waffen begünstigen also ein Verschleiern des Mordes durch die Kleinheit der von ihnen erzeugten Wunde in hohem Grad, während ein Messerstoß doch immer sehr sichtbare Merkmale hinterlässt. Neuere Forschungen3 haben nämlich ergeben, dass die Länge der Hautspalte proportional zu der Dicke des Instrumentes ist, welches in die Haut eingestoßen worden war; dass bei kantigen Werkzeugen die Form der Wunde durch die Beschaffenheit der Kanten bedingt ist, während bei schneidigen durch das senkrecht eingestoßene Instrument die Haut nach so vielen Richtungen aufgeschlitzt wird, als Schneiden da sind, sodass im Allgemeinen sternförmige Wunden hervorgerufen werden, deren Strahlen der Anzahl der schneidenden Kanten des Werkzeugs entsprechen.

Der Mordbube oder dessen Auftraggeber hatte jedoch das größte Interesse daran, dass das Eisen in der Faust des Ehrlosen nicht nur das erkorene Opfer sicher treffe, sondern es auch töte. Das sicherste Mittel dazu bot ein pflanzlicher oder tierischer Giftstoff, mit welchem die Waffe besudelt wurde. So wie die Aino, die Urbevölkerung der japanischen Inseln, die Spitzen ihrer Jagdpfeile schaufelartig formten, um ihrem Pfeilgift4 einen festen Halt zu geben, ebenso mögen die an manchen Dolchklingen sichtbaren Vertiefungen, Rinnen, Durchlochungen nicht bloß Zwecken des Schmuckes gedient haben. Schon Hiltl gibt an zwei Stellen seines Werkes5 dieser Vermutung Raum. Auf S. 40, Sp. 1 macht er bei der Beschreibung eines italienischen Stiletes (Nr. 552) die Bemerkung: «Durch diesen Ansatz geht eine I-förmige Öffnung (…) Die Öffnungen in dem Ansatz dienten möglicherweise zur Einbringung eines Giftes»; auf S. 95, Sp. 2 beschreibt er einen florentinischen Dolch (Nr. 588) «zu schlimmen Dienst», in dessen Klinge 33 ovale Vertiefungen eingeschliffen waren.

1 Q. Curt. Rufus. De rebus gestis Alexandri Magni libri X, lib. IX, c. 33 : «quippe barbari veneno tinxerant gladios ; itaque saucii subinde expirabant, nec causa tarn strenue mortis exeogitari poterat a medicis, cum etiam leves plagae insanabiles essent».

2 Gross Hanns, Handbuch für Untersuchungsrichter, 3. Aufl., Graz 1899, S. 568 u. 588.

3 Langer, Über die Spaltbarkeit der cutis (Sitzungsbericht der math.-naturw. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften 1861, XLIV). — Briand et Caude, Manuel de medicine legale 1879, I, S. 473.

4 Siebold, Ethnol. Studien über die Aino, Berlin 1881 S. 19. — Scheube, Mittheil. d. Deutschen Gesellschaft für Naturu. Völkerkunde 1882, III. Heft 26, S. 228.

5 Hiltl Georg, Die Waffensammlung Sr. kgl. Hoheit des Prinzen Karl von Preußen. Berlin 1876, W. Moeser.

Bei den uns vorliegenden Dolchmessern musste das wenige Millimeter von der Nadelspitze entfernte Öhr förmlich dazu einladen, dasselbe mit einer Giftpasta, einer giftigen Pomade, auszufüllen. Die Beschaffung von Gift war und ist ja nicht zu schwierig. Lieferte nicht für Geld und gute Worte irgendein gewissenloser Apotheker das Gewünschte, so wucherte im Wald die Tollkirsche, der Schierling, der Fingerhut, die Nieswurz, lauter Pflanzen, deren Säfte mehr oder weniger schwere Vergiftungserscheinungen im tierischen Organismus hervorrufen. Eine Gabe von 0,05 g Veratrin, dem in der Nieswurz wirksamen Giftstoff, tötet beispielsweise eine Katze binnen 1 bis 2 Stunden, und Coniin, nur auf die äußere Haut gebracht, macht dieselbe schon anästhetisch, weshalb auch die Hände von Leuten, welche Schierlingssaft auspressen, gefühllos werden.1

Vermochte sich endlich der Missetäter weder ein pflanzliches, noch ein mineralisches Gift zu verschaffen, so lieferte ihm ein jeder Kadaver ein Gift von geradezu furchtbarer Wirkung: Er brauchte nur die Waffe in einen Fetzen verwesenden Fleisches zu stoßen und darin durch einige Tage stecken zu lassen, so vermochte dem so zugerichteten Eisen niemand zu widerstehen. Dieses Verfahren sollen ja noch im 19. Jahrhundert manche Stämme auf Neuguinea, die Bewohner des zu den Salomoninseln gehörenden Savo beobachten.2

Für die Tatsache, dass ich mit der Annahme, diese geöhrten Nadeldolche seien zu tückischen Anfällen vorzüglich geeignete Werkzeuge, nicht alleinstehe, dass vielmehr schon vor mir andere Ähnliches gedacht hatten, berufe ich mich auf den verstorbenen Schriftsteller Moritz Bermann. Derselbe erzählt in seiner «Geschichte der Wiener Stadt und Vorstädte» (S. 413—439) ziemlich weitschweifig, dass die im Januar 1679 in Wien wütende Pest durch französische Agenten eingeschleppt worden sei, welche, mit Lanzetten bewehrt, den Leuten auf der Straße unversehens mit dem vergifteten Instrument die Haut geritzt und so die Seuche eingeimpft hätten. Wenn natürlich das Gefasel dieser ganzen abenteuerlichen Räubergeschichte keinen Augenblick lang ernst genommen werden darf, so erscheint mir doch die Vermutung gerechtfertigt, dass Bermann vielleicht irgendeinmal etwas über ein Attentat gehört habe, bei welchem eine vergiftete lanzettartige Waffe angewendet worden ist. Unwahrscheinlich ist ja an und für sich die Sache nicht: Einen leichten Ritz in der Haut spürt man nicht sofort und Vorübergehende im Gedränge zu beschädigen, muss auch nicht zu schwierig sein; denn sonst hätte es beispielsweise nicht so vieler Zeit und Mühe bedurft, um einiger halbwüchsiger Burschen habhaft zu werden, welche im Frühjahr 1898 die elegantesten Promenaden in Wien unsicher machten und bedeutenden Schaden anrichteten, indem sie im Vorübergehen die Kleidung der Spaziergänger mit einer ätzenden Flüssigkeit besprengten.

Nehme ich endlich auf das, wie ich später zeigen werde, anscheinend seltene Vorkommen solcher Typen für Dolchmesser, wie es die oben beschriebenen sind, Rücksicht, so glaube ich alle diejenigen Umstände angeführt zu haben, welche die Verwendung dieser Art von Waffen zu »schlimmen Dienst« als möglich erscheinen lassen. Will man jedoch zu einem unbefangenen Urteil in dieser Angelegenheit gelangen, so muss man auch alle diejenigen Momente ins Auge fassen, welche geeignet sind, diese Art von Waffen ihres tückischen Charakters zu entkleiden.

In dieser Richtung fällt nun zunächst die elegante Ausstattung, die künstlerisch formvollendete Arbeit auf, welche wir an diesen Messern bewundern. Mit sauber geschnittenem oder graviertem Silberblech ausgestattete Waffen, deren Griffe und Scheiden mit Schildpatt belegt sind, führt doch in der Regel kein Bandit. Freilich wurde mir gegen diesen Einwand von sehr beachtenswerter Seite der Vorhalt gemacht, dass nichts der Annahme im Wege stehe, ein vornehmer Herr habe derartige Waffen für seine Rechnung anfertigen lassen und damit erst im Bedarfsfall den Gürtel seines Bravo ausgerüstet. Möglich ist so etwas gewiss auch; ich erinnere nur an die vornehmen feingebildeten Gewaltmenschen der mittelalterlichen italienischen Städterepubliken, sowie daran, dass die eleganten römischen Kurialisten mitunter die überzeugende Sprache eines gut gespitzten eisernen Schreibrohres sehr wohl zu schätzen wussten und verweise endlich auf den gerade jetzt in Mailand anhängigen Prozess gegen die Maffia:

Vor dem Schwurgericht in Mailand ziehen Bilder märchenhaftester, abenteuerlichster Wirklichkeit vorüber, welche wie Überreste mittelalterlicher Rechtsunsicherheit feudaler Trützherrschaft in das moderne Italien hineinragen: Der Abgeordnete Kommendatore Raflaele Palizzolo hielt Meuchelmörder im Sold; auf seinem Gut fanden die Briganten Nobile, Valvo, de Pasquale, Fontana eine Freistätte; mit den Fingern wies man in Palermo auf die Mörder des Bürgermeisters Emanuele Notarbartolo hin — diese aber, die Anstifter und Helfershelfer bei der Übeltat, spazierten unbehelligt fast sieben Jahre lang herum, denn die sizilianische Polizei war die Verbündete der Maffia und tat ihr Bestes, das Recht in Unrecht zu verkehren!

Dass sich also jemand mit einer Garde aus Leuten umgibt, die zu allem fähig sind, das kommt auch jetzt noch vor; dass aber jemand in der Voraussicht, er könne vielleicht einmal einen Widersacher aus dem Wege räumen lassen müssen, so elegante Mordwerkzeuge im Vorrat für eventuelle Fälle bereithalten sollte, so etwas scheint mir doch eine sehr seltene Ausnahme zu sein.

Ein weiterer Umstand, welcher dem aufmerksamen Beobachter auffallen und ihn mahnen muss, mit seinem Urteil vorsichtig zu sein, ist der, dass alle mir zu Gesicht gekommenen derartigen Dolchmesser einen, ich möchte sagen, weidmännischen Charakter an sich tragen, so dass ich mich fragte: Haben wir es hier nicht etwa doch nur mit einem Jagdmesser zu tun? In dieser Auffassung bestärkte mich eine Bemerkung Boeheims in dessen «Waffenkunde». Bei der Beschreibung von Jagdschwertern heißt es dort (S. 255): «Charakteristisch ist dem Jagdschwert die an der äußeren Seite der Scheide angebrachte sogenannte Besteckscheide, in welcher in der Regel wenigstens ein Aufbruch-, ein Zerwirkmesser und einem Pfriem zum Auslösen der Fußsehnen steckte.»

Sollte also die geöhrte Nadel an unseren Dolchmessern nur zum Auslösen der Fußsehnen des erlegten Wildes dienen? Um darüber Klarheit zu bekommen, hielt ich in Jägerkreisen Umfrage. Aber alle die hirschgerechten Weidmänner aus Salzburg, Steiermark, Ober- und Niederösterreich und Ungarn, deren Gutachten ich wegen des Zweckes dieser Dolchmesser einholte, wollten nie ein derartiges Messer, gesehen haben, und alle Äußerungen stimmten darin überein, die geöhrte Nadel sei zum Auslösen von frischen Fußsehnen zum sogenannten Schränken, überhaupt viel zu schwach, das Öhr viel zu klein. Der Vollständigkeit halber will ich aus dem Briefwechsel, welcher sich darob zwischen mir und den zu Rate gezogenen Nimroden entspann, einige, wenngleich recht krause Ansichten über den Zweck der geöhrten Nadel anführen.

Der eine Weidmann meinte, sie gehöre wohl zum Zunähen von Wunden, andere wollten gar in derselben einen Putzstock zum Reinigen von Pistolenläufen erblicken, Meinungen, deren Unwahrscheinlichkeit einerseits wegen der Stärke der «Nähnadel» und mit Rücksicht auf deren Griff, andererseits wegen der geringen Länge und Dicke sowie des spitzen Endes des «Putzstockes» auf der Hand liegt.

Erst ein einfacher kärntnerischer Jäger brachte mich — wie ich glaube — auf die richtige Fährte. Nach dem Gutachten dieses Gewährsmannes werden derartige geöhrte Nadeln dazu benutzt, um größerem Federwild einen Faden durch die Nasenlöcher zu ziehen, an welchem es aufgehängt wird. Wenn auch die Stichhaltigkeit dieser Erklärung von mancher im Weidwerk sehr erfahrenen Person besonders durch den Hinweis darauf, dass die Stärke der Nadel z. B. beim Herringschen Dolchmesser einen jeden Vogelschnabel zersprengen müsse, angezweifelt wurde, so muss ich für meine Person gestehen, dass sie mich vollauf befriedigt. Ich stellte an Gänsen, Enten, Fasanen, Perl-, Reb- und Haushühnern mit dem in meinem Besitz befindlichen Dolchmesser praktische Versuche an, und niemals zerstörte die an diesem Exemplar allerdings nur 2 mm starke Nadel trotz der eingefädelten Rebschnur beim Einführen in die Nasenlöcher den Schnabel des Vogels.

Mögen nun auch diese mit einer geöhrten Nadel ausgestatteten Dolchmesser in erster Linie harmlose Jagdgeräte sein, so ist es doch gewiss, dass sie in der Faust eines in seinem Metier erfahrenen Banditen zu einer umso gefährlicheren Waffe werden können, als das Öhr das Einbringen einer den Heilprozess der Wunde nachteilig beeinflussenden Substanz begünstigt, und die Nadel vermöge ihrer Form eine so unscheinbare Wunde erzeugt, dass deren Übersehen umso eher möglich ist, wenn die Totenbeschau etwa schablonenmäßig oder von einem in der gerichtlichen Medizin praktisch unerfahrenen Landarzt vorgenommen wird: So kann die Anwendung einer entsprechend starken Nadel die Entdeckung der Übeltat hemmen und dadurch mittelbar die Flucht und das Auffinden des Verbrechers begünstigen, beziehungsweise erschweren.

Wenn also diese eigentümlichen Dolchmesser nur ein Ausrüstungsgegenstand im Gurt des Waidmannes waren, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob nicht das mit diesen Waffen nah verwandte Genuesermesser vielleicht doch auch nur ein höchst unschuldiges Reisegerät ist? So sehr ich auch für meine Person geneigt bin, in den mit einer geöhrten Nadel versehenen Messern nichts anderes als ein Jagdmesser zu erblicken, so halte ich trotzdem an der Ansicht fest, dass das Genuesermesser zunächst für «schlimmen Dienst» bestimmt war. Darin bestärkt mich der sechskantige Querschnitt des pfriemenartigen Teiles der Waffe, sowie auch die außerordentlich schweren Strafen, mit welchen die savoyische Gesetzgebung durch fast zweihundert Jahre in wiederholt erlassenen Edikten den Besitz dieses Messers bedroht hatte.3 Und so lange mir niemand einen stichhaltigen Grund, welcher die ungewöhnliche Strenge des Gesetzgebers in diesem Falle rechtfertigt, dafür anzuführen weiß, so lange glaube ich nicht an die Harmlosigkeit dieses «Nähmessers».

1 L. Lewin, Lehrbuch der Toxikologie, Wien 1897.

2 L. Lewin, Die Pfeilgifte, Berlin 1894, S. 132 u. 134.

3 Ch. Baltin, Les armes prohibées en Savoie sous les royales constitutions, Rumilly 1897, S. 11.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 2. Dresden, 1900-1902.