Von Paul Reimer

Oberleutnant im Badischen Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 14.

Es ist eine in der Technik häufig beobachtete Erscheinung, dass als neue Errungenschaften gefeierte Erfindungen sich plötzlich als alte Bekannte erweisen, die aus ihrer Vergessenheit hervorgeholt, von neuem der Menschheit dienen müssen. Heftig entbrennt dann der Streit, wem der Ruhm des Erfinders zuzusprechen ist. Einen geradezu typischen Fall dieser Art brachte vor nicht langer Zeit die Zeitschrift «Prometheus». Es wurde darin eine amerikanische Erfindung, die sog. Kettenfräse, beschrieben, eine mechanische Vorrichtung zur leichten Herstellung von rechteckigen Löchern in Holz, die bisher für Verzapfungen bei Möbeln etc. durch den Tischler mit dem Lochbeitel mühsam ausgestemmt werden mussten. Alsbald erhoben sich Stimmen, die den Erfinderlohn für andere in Anspruch nahmen, u. a. führte ein Arzt an, dass ein ganz auf demselben Prinzip beruhendes Instrument, Osteotem genannt, bereits im Anfang dieses Jahrhunderts von den Chirurgen zur Öffnung der Schädelhöhle benutzt worden sei. Mit Recht wies hier der Herausgeber des «Prometheus» darauf hin, dass die Merkmale einer neuen Erfindung auch dann vorlägen, wenn ein schon bekanntes Mittel zur Erreichung eines neuen Zweckes nutzbar gemacht werde.

Der gleiche Fall liegt in unserer Artillerie-Technik vor. Die beim Dreyse’schen Zündnadelgewehr, ums Ende der fünfziger Jahre beim Geschütz eingeführte Hinterladung wurde kaum als eine außerordentliche Erfindung betrachtet, denn Hinterladungsgeschütze waren seit den ältesten Zeiten bekannt, unter ihnen sogar mit Drall gezogene. Und doch ist der Zweck der Hinterladung heute ein wesentlich anderer wie früher, ein Zweck, der nur durch die Hinterladung erreicht werden kann und an den selbst die Konstrukteure der alten gezogenen Geschütze nicht im Entferntesten gedacht haben: die Anwendung der Pressionsführung der Geschosse. Der für die Entwicklung der Artillerie hierdurch herbeigeführte Fortschritt wird vielfach völlig verkannt. Wie oft wird bei Berichten von der Auffindung irgendeines uralten Kanonenrohrs ganz besonders betont, dass dieses Rohr ein Hinterlader sei, und mitunter noch die Bemerkung daran geknüpft, wie doch das «Mittelalter» nicht allein in der Kunst, sondern auch in der Artillerie auf der Höhe unserer Zeit gestanden habe.

Es wird eben dabei übersehen, dass das allbekannte Mittel heute einem neuen, wichtigen Zweck dienstbar gemacht ist. Um einen Vergleich zu gebrauchen, so verhält sich der moderne Hinterlader zu dem des Mittelalters, wie eine heutige Dreifach-Expansions-Maschine zu der atmosphärischen Dampfmaschine von 1705. Heute finden wir eine bewusste, mit Hilfe aller bekannten Gesetze der Physik und Chemie herbeigeführte Ausnutzung der Naturkraft, im Mittelalter waren ähnliche Einrichtungen ein Notbehelf, um überhaupt zu einer Benutzung einer Naturkraft zu gelangen, deren Wesen noch wenig bekannt war.

Wie heute der Hinterlader dem Vorderlader folgte, so war dies auch im Mittelalter der Fall — die ältesten Geschütze waren Vorderlader. Es dürfte hier der Ort sein, der Behauptung Demmins1 entgegenzutreten, nach welcher nächst den Mörsern die an beiden Enden offenen Kanonen die ältesten Geschütze waren. «Die Ladung wurde in das untere Ende gebracht, diese Öffnung durch mittelst eines hölzernen Hammers eingetriebene Metall- oder Holzkeile verschlossen.» Erst dieser Art sei das Geschütz mit beweglicher Ladebüchse gefolgt. Allerdings hat es kleine, zu den Handfeuerwaffen zu rechnende Rohr gegeben, die hinten durch einen eingeschlagenen Pflock geschlossen waren, aus dem sich später die Bodenschraube mit dem Schwanzstück entwickelte und der nur ein Widerlager gegen den Schaft darstellte. Abgesehen davon, dass eine ballistische Begründung dieser Art von Hinterladung gänzlich unmöglich ist, lässt sie sich auch vom technischen Standpunkt nicht halten. Wie groß hätte die Kraft sein müssen, um den Pflock nach jedem Schuss zu entfernen, nachdem er dem Druck der Pulvergase widerstanden? Oder nahm man das Rohr nach jedem Schuss aus der Schäftung, um den Pflock zu entfernen?

In moderner, wie in alter Zeit entsprang die Hinterladung dem Bedürfnis nach besserer Geschosswirkung. Das durch seine größere Sprengladung wirksamere Langgeschoss verlangte, um es am Überschlagen zu verhindern, die Erteilung einer sehr raschen Drehung um die Längsachse, also mit Drall gezogene Geschützrohre, deren ballistisch und taktisch vollkommenste Ausnutzung nur die Hinterladung ermöglichte. Im Mittelalter suchte man das Verwendungsgebiet der Feuerwaffe, die in der ersten Zeit vorzugsweise durch Mörser schwersten Kalibers vertreten war, durch größere Beweglichkeit zu erweitern und schuf kleinere Kaliber, deren Geschosswirkung durch vermehrte Anfangsgeschwindigkeit gesteigert werden musste.

1 Demmin, Die Kriegswaffen. S. 108.

Diese konnte indessen nicht ohne weiteres durch einfache Ladungssteigerung erreicht werden, da das damalige mehlförmige Pulver zu langsam verbrannte und seine Kraft nur zum Teil an das Geschoss abgegeben hätte. Dass in der ersten Zeit der Feuerwaffe überhaupt die Ladungen reichlich gewählt wurden, könnte man vielleicht aus den gleichzeitigen Darstellungen entnehmen. Während bereits vom 16. Jahrhundert ab bis heute die Feuererscheinung einer abgefeuerten Kanone oder Büchse als scharfer, gerader Feuerstrahl gezeichnet wird, lassen die Darstellungen der älteren Zeit, vornehmlich des 15. Jahrhunderts, aber auch noch in den Zeugbüchern Kaiser Maximilians, eine mehr oder weniger lodernde Flamme aus der Mündung schlagen. Wenn man eine einigermaßen richtige Beobachtung des Zeichners voraussetzt, so könnte man aus dieser Darstellungsweise auf starkes Nachflammen des Pulvers, also zu große Ladung schließen.

Um also die Vergrößerung der Ladung ausnutzen zu können, musste man die Rohre verlängern, um dem Pulver Gelegenheit zu geben, längere Zeit auf das Geschoss zu wirken. Wie bereits in einem früheren Artikel ausgeführt, trat nun die Schwierigkeit auf, durch das lange Rohr hindurch die Ladung einzubringen und mit dem Holzpflock zu verkeilen. So trennte man einfach den hinteren Teil des Rohres ab, lud ihn mit Pulver und verkeilte ihn, während das Geschoss wohl meist in das Rohr gesetzt wurde. Es waren also auch im Mittelalter lediglich ballistische Überlegungen, welche zur Hinterladung führten. Die mit dieser verbundene taktische Vorteil der schnelleren und gesicherteren Bedienung ließen die Hinterladung in manchen Fällen noch beibehalten, nachdem durch Verbesserung des Treibmittels der eigentliche Grund der Hinterladung fortgefallen war. Man kann also bei den älteren Hinterladungsgeschützen zwei Arten unterscheiden, nämlich

1. solche, deren Konstruktion durch Forderungen der Ballistik bedingt ist, und

2. solche, bei denen die taktischen Vorteile maßgebend waren.

Im Folgenden sollen die hauptsächlichsten Konstruktionen beider Arten besprochen und vorzugsweise an den im Königlichen Zeughaus zu Berlin befindlichen Typen der betreffenden Art erläutert werden.

1. Die Kammerschlangen. Unter Kammerschlangen versteht man Geschütze mit beweglicher Pulverkammer, welche, mit der Pulverladung versehen, an dem vorderen Rohrteil angesetzt wurden. So bequem diese Einrichtung für das Laden war, zumal man durch Verwendung mehrerer Kammern bei einem Geschütz eine erhöhte Feuergeschwindigkeit erzielen konnte, so schwierig war es, Rohr und Kammer für den Schuss wieder zu einem einzigen Stück werden zu lassen. Es mussten zu diesem Zweck Maßnahmen getroffen werden, einerseits die Kammer fest gegen das Rohr zu pressen, andererseits die unvermeidliche Fuge zwischen beiden Teilen gasdicht zu schließen, d. h. modern gesprochen, eine Liderung herbeizuführen.

Die erste Forderung ist im Allgemeinen zufriedenstellend gelöst worden, und zwar lassen sich hier zwei Arten von Konstruktionen unterscheiden, nämlich:

1. solche, bei denen der Rückstoß der Kammer von der Laffetierung aufgenommen wird, und

2. solche, bei denen das Widerlager für die Kammer konstruktiv mit dem Rohr verbunden ist.

Geschütze der ersteren Art sind zumeist die älteren. Das Rohr lag, durch eiserne Bänder festgehalten, in einer hölzernen Lade, mit der es seine Erhöhung erhielt und die zugleich der Kammer als Widerlager diente. Fig. 1 veranschaulicht diese Konstruktion an einem Geschütz des Berliner Zeughauses, allerdings ist die Lafettierung nach Zeichnungen nachgebildet. Auf die Lade ist hinten ein Klotz aufgesetzt und durch seitliche, starke Winkeleisen befestigt, zwischen dieses Widerlager und die Kammer werden zwei hölzerne Keile geschlagen, die ohne Zweifel den bei der Leichtigkeit des Geschosses verhältnismäßig geringen Rückstoß aushalten konnten.

Ganz ähnlich ist die Konstruktion der jetzt ebenfalls im Berliner Zeughaus befindlichen, von Essenwein1 abgebildeten 45 Kaliber langen Kammerschlange, bei der zwei starke, senkrecht in die Lade eingeschlagene eiserne Haken, die sich noch gegen ein hölzernes Querstück lehnen, den Rückstoß aufnehmen. Zu dieser Klasse sind auch die verschiedentlich gefundenen gusseisernen Hinterlader zu rechnen, die zugleich wohl die ältesten Denkmäler der Eisengießerei überhaupt darstellen dürften. Das Berliner Zeughaus besitzt an derartigen Stücken zwei Rohre und eine Kammer, die indessen nicht zueinander gehören. Eins dieser Rohre sowie die Kammer sind in Fig. 2 und 3 wiedergegeben.

1 Essenwein, Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen, S. A. XXXI.

Immerhin könnte der sehr breit gehaltene, ebene Boden der Kammer auf eine Verwendung dieser Geschütze ohne besondere Lafette, nur mit einem Balkenlager hindeuten, wobei das Rohr vielleicht mit Pfählen und Stricken befestigt und für die Kammer aus Pfählen und Bohlen ein bewegliches Widerlager geschaffen wurde. Diese Verwendungsart scheint eine Abbildung1 aus der 1468 hergestellten Breslauer Prachthandschrift der Werke des Jean Froissart zu bestätigen, welche die Vermählung des Markgrafen Sigmund von Brandenburg mit Maria von Ungarn darstellt (1385). In dem Zeltlager im Vordergrund liegen am Boden auf hölzernen Rollen mehrere Rohre, die ihrer charakteristischen Form wegen unverkennbar dieser Art angehören, während mehrere Kammern sowie eiserne Kugeln umherliegen. Die Verwendung einer hölzernen Lade würde sich bei der augenscheinlichen Schwere dieser Geschütze von selbst verbieten. Erwähnt sei hierbei, dass selbst Hauptstücke unter Umständen aus zwei Teilen bestanden, anscheinend nur, um den Transport dieser schweren Geschütze zu erleichtern, ähnlich wie heute bei den auf Maultieren zu befördernden Gebirgsgeschützen.

So führen die Zeugbücher Kaiser Maximilians zwei derartige Stücke aus Bronze auf, den «Weckauf» und den «Rabenschwanz», deren beide Teile — der hintere Teil war der kürzere — ineinander geschraubt wurden. Zu diesem Zweck sowie zur sonstigen leichteren Handhabung befanden sich in den hervortretenden Friesen an den Enden der beiden Teile rechteckige Löcher zum Einsetzen von Hebebäumen. Vielleicht hat man diese Konstruktion auch gewählt, um bei eingetretener Unbrauchbarkeit des der Abnutzung durch den Schuss in höherem Maße ausgesetzten Bodenstücks nicht gleich das ganze Rohr umgießen zu müssen. So goss Hans Seelos 1508 zu dem bronzenen Hauptstück «Purrhindurch» einen anderen «Pulversack».

Wesentlich solider und in der Handhabung einfacher war die Konstruktion, bei der das Widerlager der Kammer mit dem Rohr verbunden war, und zwar war diese Verbindung eine lose oder durch Schweißung bewirkte. Es scheint, dass beide Arten gleichzeitig im Gebrauch waren. Von Geschützen der ersteren Art besitzt das Berliner Zeughaus kein Exemplar, dagegen bildet Essenwein2 nach den Zeugbüchern Kaiser Maximilians mehrere derartige Rohre ab, deren Konstruktion daraus im Allgemeinen zu erkennen ist. Fig. 4 gibt das Prinzip derselben wieder. Darnach war das Rohr kurz hinter den Schildzapfen abgeschnitten, diese selbst zeigen starke, rechteckige Schildzapfenscheiben, die in gleiche Ösen des viereckigen sehr starken Rahmens passen. Derselbe ist auf diese Weise fest mit dem Rohr verbunden und nimmt die Kammer auf, hinter welche ein häufig an einem Kettchen hängender, eiserner Keil senkrecht eingetrieben wird. Hinten hat der Rahmen in der Regel einen Handgriff zum Richten. Es findet sich diese Konstruktion wohl hauptsächlich bei Rohren kleinen Kalibers, wie sie vorzugsweise in Drehbassen (Pivotgabeln) ruhend, also sehr leicht beweglich, zur Armierung von Streitwagen etc. Verwendung fanden. Die Zeugbücher geben mehrfach Beläge hierfür.

1 In E. Berner, Geschichte des prcussischen Staates.

2 Quellen etc. S. A. LXXXVIII.

Weniger schwerfällig ist die Konstruktion, bei der das Widerlager, das ja lediglich auf Zugfestigkeit in Anspruch genommen wird und daher bei kleinen Kalibern nicht gar so stark zu sein braucht, an das Rohr angeschweißt ist. Fig. 5 zeigt ein solches Geschütz aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, das, im Tiber gefunden, sich gegenwärtig im Berliner Zeughaus befindet. Die dünnen, zu Zugstangen gewordenen Wangen des Rahmens greifen mit breiten Lappen um den hinteren Teil des Rohres herum, die Kammer wird durch einen horizontal eingetriebenen eisernen Keil, für den entsprechende Löcher ausgespart sind, gegen das Rohr gepresst. Als Auflager für die Kammer sind die Rahmenwangen durch einen Querbügel verbunden. Auch hier läuft das Widerlager in einen im vorliegenden Fall abgebrochenen Handgriff aus. Die ganze Anordnung ist überaus leicht und gefällig und vorzüglich zur Erreichung größerer Feuergeschwindigkeit bei Verwendung mehrerer Kammern geeignet. Auch dieses Geschütz liegt in einer Drehbasse und dürfte an Bord eines Schiffes Verwendung gefunden haben, wo der Drehzapfen in einen Pfosten der Rehling eingesetzt wurde. Derartige Geschütze führte Columbus auf seiner Karavelle Santa Maria.

Bei weiterer Ausbildung dieser Art der Hinterladung kann man, wahrscheinlich durch das Bestreben, die nach hinten entweichenden Pulvergase abzufangen, dazu, den Raum zwischen den Rahmenwangen auf der Unterseite völlig zu schließen und auch oben den vorderen Teil der Kammer, soweit es der für die Einbringung derselben nötige Spielraum zuließ, zu bedecken. So entstand ein vollständiges Kammergehäuse, das in seiner Gestalt große Ähnlichkeit mit der «Hülse» des Mausergewehrs hat. In der Tat kann die mit dem Zündnadelgewehr einsetzende Wiederaufnahme der Hinterladung in neuerer Zeit als eine mehrere Zwischenglieder überspringende Weiterentwicklung der alten Kammergeschütze aufgefasst werden, nur dass die heutige «Kammer» den Zündmechanismus enthält, während die Funktion der früheren auswechselbaren Kammer durch die im Prinzip nichts Neues darstellende Metallpatrone aufgenommen ist.

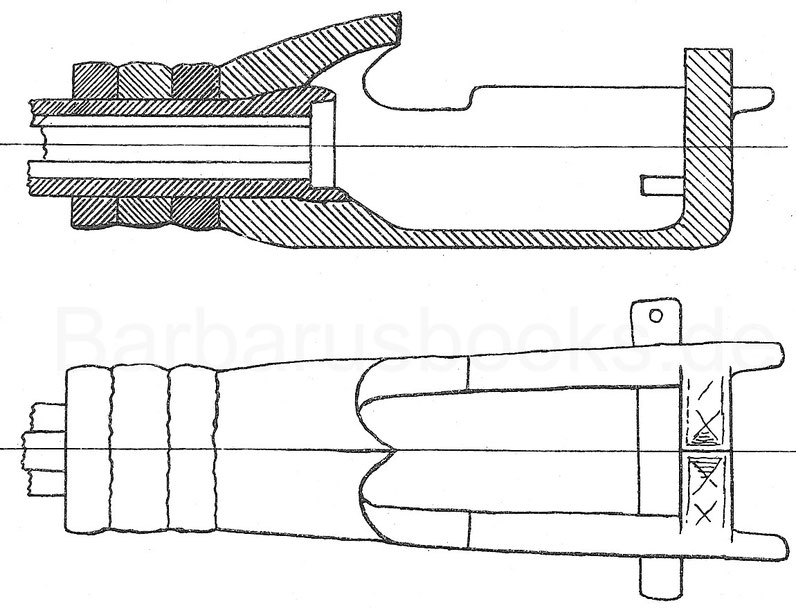

Essenwein1 gibt ein Geschütz obiger Art, dessen Äußeres unwillkürlich an den heutigen Kammerverschluss erinnert. Die Verwendung des Keiles zum Einpressen der Kammer ist beibehalten. Das Berliner Zeughaus besitzt mehrere Geschütze dieser Art, von denen eins, und zwar ein solches schweren Kalibers, in Fig. 6 dargestellt ist. Es stammt aus Indien und gehört einer größeren Reihe asiatischer Geschütze an, die seiner Zeit durch Schenkung von Kolkata an das Berliner Zeughaus gekommen sind. Das Kammergehäuse, in dessen Kopf die Längsstäbe des Rohres eingreifen, ist hier äußerst stark gehalten, der zur Verwendung gelangte Keil erscheint dem gegenüber etwas schwach. Statt der Handhabe befinden sich entsprechend der Schwere des Rohres hinten am Widerlager Ansätze zum Untersetzen von Hebebäumen beim Richten. Die Kammern der Kammerschlangen sind meist zylindrisch oder schwach konisch, hinten am stärksten, wohl alle haben einen, hier und da auch zwei Henkel, oder auch Ösen mit Ringen zum leichteren Handhaben. Das Zündloch befindet sich meist seitlich davon und bezeichnet den obersten Punkt der richtig eingesetzten Kammer, sodass der Zielende am Henkel vorbeisehen konnte.

1 Quellen etc., Text S. 52.

Einzelne Kammern, besonders solche für geschlossene Kammergehäuse, haben am unteren Teil des sonst ebenen Bodens einen segmentförmigen Ansatz (s. Fig. 6a), welcher unter den horizontalen Keil greift und so das Herausspringen der Kammer beim Schuss verhindert. Die Bohrung der Kammer ist entsprechend den mit fester Kammer versehenen Geschützen (z. B. Mörsern) wesentlich enger als die Seele des Rohres, es finden sich jedoch eine Anzahl, besonders gusseiserne Rohre, bei denen Kammer und Rohr gleiches Kaliber haben. In diesem Fall dürfte auch das Geschoss gleich in die Kammer geladen worden sein. Das vordere Ende der Kammer ist verschieden gestaltet, je nach der Art, in welcher die Lösung der Liderungsfrage herbeigeführt wurde. Am häufigsten finden sich Kammern mit über die Vorderfläche vorstehendem Liderungsansatz, der, außen mitunter schwach konisch, in den Rohrkörper eingreift (s. Fig. 3).

Leider sind nur wenige zueinander gehörige Rohre und Kammern erhalten, aus denen die Wirkungsweise der Liderung ersichtlich ist. Meist waren wohl Kammer und Rohr so zusammengearbeitet, dass dieser Ansatz saugend in das hintere Rohrende passte und so eine Liderung konischer Flächen entstand, wie sie ja auch später beim Zündnadelgewehr und dem Armstrongschen Hinterlader Verwendung gefunden hat.

Hatte Kammer und Rohr gleiches Kaliber, so musste das hintere Rohrende zur Aufnahme des Liderungsansatzes der Kammer eine entsprechende Ausdrehung haben, wie sie auch Fig. 2 aufweist. Bei dem im Berliner Zeughaus befindlichen, in Fig. 1 wiedergegebenen Rohr befindet sich indessen zwischen Liderungsansatz und Seelenwand ein beträchtlicher Spielraum, der kaum durch Abrosten des sonst recht gut erhaltenen Rohres entstanden sein könnte. Man muss hier annehmen, dass der Ansatz vor jedem Schuss mit Lehm, gefettetem Werg oder dergl. umwickelt wurde, eine Maßnahme, die auch bei den genau gearbeiteten Stücken gelegentlich angewandt worden sein dürfte.

Ferner finden sich eine Anzahl Kammern, die sich einfach vorn mehr oder weniger verjüngen und so in die hinten etwas erweiterte Seele des Rohres eingepresst wurden. Wenn man auch hier die Verwendung von Werg etc. geradezu voraussetzen muss, so konnte trotzdem von einer auch nur annähernden Liderung kaum die Rede sein. So zeigt denn auch das vordere Ende einer derartigen, im Berliner Zeughaus befindlichen Kammer kleinen Kalibers ganz erhebliche, nach außen führende, strahlige Ausbrennungen.

Die Liderungsfrage bei Hinterladern ist ja überhaupt ein Punkt, der erst in der allerneuesten Zeit in zufriedenstellender Weise durch Verwendung besonderer Ringe oder Polster gelöst worden ist und früher die weitere Ausbreitung der Hinterladung verhindert hat. Gingen doch die Engländer ihrer Zeit vom Armstrong-Verschluss bei schweren Kalibern wieder zur Vorderladung über, so ließen auch die alten Hinterlader in dieser Hinsicht trotz aller Vorsichtsmaßregeln noch recht viel zu wünschen übrig.

Gegen die lebendige Kraft der nach hinten ausströmenden Pulvergase suchte man sich durch aufgelegte, bewegliche Deckel wohl mit Erfolg zu schützen. So zeigt das in Fig. 5 abgebildete Geschütz noch die seitlichen, vierkantigen Ansätze, an denen, der Deckel befestigt wurde. Indessen war der nach hinten austretende Rauch überall da sehr unangenehm, wo das Geschütz durch eine Scharte oder Pforte aus einem geschlossenen Raum herausfeuerte, also in Schiffen, Türmen etc. Dies bezeugt eine Stelle der «Instrucción naútica» von Garcia del Palácio über die Armierung von Schiffen: «Alle offenen Geschütze, die Ladungskammern haben, können nur auf dem Oberdeck aufgestellt werden, weil sie unter Deck Rauch entwickeln, der der Bedienungsmannschaft den Ausblick nimmt. Sie können daher, wie die Feldschlangen, nur auf der Back und auf der Kampagne verwendet werden, während für eingedeckte Aufstellungen Geschütze mit geschlossenen Bodenstücken gebraucht werden müssen, die den Rauch durch die Mündung abgeben.»

Während des ganzen 15. und auch noch im Anfang des 16. Jahrhunderts behaupteten die Kammerschlangen ihren Platz in den Zeughäusern, man schätzte sie vor allen Dingen wegen ihrer bequemen und raschen Bedienung, solange die Eigentümlichkeit des vorhandenen Pulvers von der umständlichen Ladeweise nicht absehen ließ. Von kleinem oder mittlerem Kaliber wurden sie, wie erwähnt, vorzugsweise bei beschränktem Raum in Anwendung gebracht, finden sich aber auch in Räderlafetten für den Feldgebrauch. Als jedoch der Gebrauch eines gekörnten, auch bei mangelhafter Einschließung günstig verbrennenden Pulvers auch bei der Artillerie allgemein wurde, verschwanden die Kammerverschlüsse, um allerdings aus anderen Gründen in neuester Zeit vorübergehend in Preußen bei den Wurfgeschützen kleinen und mittleren Kalibers als sog. Schraubenverschlüsse Verwendung zu finden. In etwas anderer Art werden wir den Kammern weiterhin noch einmal begegnen.

Indessen blieben die taktischen Vorteile der Hinterladung unvergessen. So sagt Solms (1559): Zum sechsten ein Steinbuchs auff einem dopffeln gefess dass die reder stil stehen, unnd die Büchse mag neben sich auff beide seiten gewandt und gericht werden, dessgleichen über und under sich (bewegliche Oberlafette). Solchs stück ist auch gut zu gebrauchen, da man nit platz haben mag forn hinein zu laden, dessgleichen auf die schiff, so ledt man sie hinden hinein, wie hiervorn das angezeigt wirt. Dass sie also auff dem standt zu schiff oder landt oder flecken on umbwenden geladen unnd geschossen werden mögen, und mann allwegen auss einem solchen stück so bald drei schoss thut als auss einem andern, das man forn hinein wöschen und laden muss ein mal. Wann die seck und das fewerwerk oder dergleichen was man daraus schiessen wirt, recht gemacht sind, so geht es geschwindt zu, dann mann darff die Büchsen nit durchauss wöschen, sondern hinden, soweit die ladung leidt (liegt), indem schiessen wöscht sie sich selber, so ist die ladung mit dem sack und kugeln bald hineingetan und geschlossen» usw.

Es war also in erster Linie die durch die vereinfachte Bedienung bewirkte dreifache Feuergeschwindigkeit, welche die Hinterladung beibehalten und weiter ausbauen ließ. Eine große Feuergeschwindigkeit verlangte man aber vorzugsweise bei den zur Abwehr eines Sturmes gebrauchten kleinen Kalibern und Kartätschgeschützen, und so finden wir gerade bei diesen die Hinterladung besonders häufig vertreten. Es ist kaum glaublich, auf wie viele verschiedene Arten das Problem der Hinterladung gelöst ist, fast jede derartige Waffe hat einen anderen Verschluss. Während es heute bei den verschiedenen Staaten nur wenige verschiedene Verschluss-Systeme gibt, die sich alle scharf voneinander unterscheiden lassen, ist eine Einteilung der im 16. und 17. Jahrhundert gebrauchten oder erdachten Verschlussarten schier unmöglich. Immerhin lassen sich die meisten im Prinzip auf die modernen Konstruktionen zurückführen, und so seien sie hier betrachtet.

2. Die Schraubenverschlüsse.

Das einfachste Prinzip stellen die Schraubenverschlüsse dar. Man schnitt einfach in das Bodenloch ein meist etwas konisches Gewinde und schraubte einen Zapfen ein, der mit einem Schlüssel oder einem durchgesteckten Knebel festgezogen wurde. Das Berliner Zeughaus weist zwei solcher Rohre auf die in Fig. 7 und 8 dargestellt sind. Fig. 7 zeigt das hintere Ende einer Bockbüchse von 4,1 cm Kaliber, bei der an der Bodenschraube ein halbkugeliger Körper sitzt, der vermutlich eine Abdichtungsschraube aus Leder etc. gegen den Boden pressen musste.

Das in Fig. 8 veranschaulichte Rohr, ebenfalls eine lange Büchse von nur 2,8 cm Kaliber vom Jahre 1661, besitzt diese Abdichtung nicht, die Bodenschraube läuft vielmehr in einen flachen Vierkant zum Aufsetzen eines Schraubenschlüssels aus. Trotz der Einfachheit scheint diese Art wenig Verbreitung gefunden zu haben, da sich wahrscheinlich die Gewinde stark voll Pulverrückstand setzten und auch das Schließen und Öffnen des Verschlusses zu lange dauerte. Immerhin gibt die Schraube bei ihrer langen Anlagefläche eine nicht ungünstige Liderung, auch ließen sich Vorderlader auf diese Weise mit Leichtigkeit in Hinterlader verwandeln. Hierher dürften auch jene Verschlüsse zu rechnen sein, bei denen eine Schraube mit konischem Kopf von hinten gegen das Bodenloch drückt, oder eine besondere lose oder um ein Scharnier bewegliche Verschlussplatte anpresst, während die Mutter, in der sich die Schraube dreht, durch einen Rahmen, ähnlich wie in Fig. 4, oder durch am Bodenstück befestigte Zugstangen festgehalten wird. Das Berliner Zeughaus besitzt ein als Vorschlag für eine Hinterladung noch im Jahre 1850 ausgeführtes derartiges Geschütz. Übrigens hatten die französischen Mitrailleusen sowie die Armstrongschen Geschütze ein ganz ähnliches Prinzip.

3. Die Keilverschlüsse.

Bereits bei Besprechung der Kammerschlangen hatte der Keil als Befestigungsmittel der Kammer eine Rolle gespielt und es liegt nahe, den Keilverschluss hierauf zurückzuführen. Da man damals die heute übliche Verschlussschraube, die den Keil in das Keilloch presst und auch wieder lockert, nicht kannte, so musste der Keil mit Hammerschlägen ein- und ausgetrieben werden, ein Verfahren, das die Haltbarkeit der Lafette sehr beanspruchte. Wir finden daher die Keile meist sehr lang und auffallend dünn, sämtlich als Flachkeile, d. h. mit rechteckigem Querschnitt, ausgebildet. Fig. 9 zeigt einen derartigen Verschluss bei einer im Berliner Zeughaus befindlichen Bockbüchse von 3 cm Kaliber vom Jahre 1592. Das Rohr, welches an der Unterseite außer einem gezahnten Haken mehrere kleine Ösen hat, also ursprünglich zur Lagerung in einem Schaft bestimmt war, dürfte für die Hinterladung aptiert worden sein. Grundbedingung für die Verwendung eines so einfachen Keilverschlusses war natürlich eine äußerst sorgfältige Bearbeitung des Keilloches und Einpassung des Keils, damit wenigstens einigermaßen eine Liderung erzielt wurde. Umso auffallender ist es, dass zwei ebenfalls im Berliner Zeughaus befindliche gusseiserne Rohre von 5,5 cm Kaliber und von sehr plumpen Formen den gleichen Keilverschluss haben. Fig. 10 gibt eines dieser Rohre wieder. Auch diese Verschlussart hat in der hier angeführten reinen Form wenig Verbreitung gefunden.

(Schluss folgt.)

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 1. Dresden, 1900-1902.