Fig. 636. Rennstange mit daran befestigtem Brechschild. Seitenansicht.

Das deutsche Gestech teilt sich im Allgemeinen in drei verschiedene Hauptgattungen; in das Gestech im hohen Zeug, in das gemeindeutsche Gestech und in das Gestech im Beinharnisch.

Im Gestech im hohen Zeug bedient sich der Stecher des beschriebenen Stechzeuges. Die Beine sind ungeharnischt, die Füße stecken in schweren, vorn und an den Knöcheln stark gepolsterten, niedrigen Lederschuhen, die auch im Rennen und überall dort benutzt werden, wo ein Beinharnisch nicht in Verwendung kommt. Das wesentlichste Merkmal bildet in dieser Gestechsart der bereits beim Kolbenturnier erwähnte Sattel, das hohe Zeug, dessen Sitz um ein Bedeutendes höher liegt, als bei allen übrigen Sattelformen. Der von Holz gefertigte und öfter mit Eisen beschlagene Vorderbogen reicht weit über die Brust hinauf und deckt beiderseits die Beine vollständig. Ein starkes Eisenband, am Vordersteg befestigt, umschließt den Körper des Reiters derart, dass dem Herabfallen vom Ross vollständig vor gebeugt ist. (Fig. 641.) Bei einigen dieser Sättel besitzt der oben in die Spitze laufende vordere Sattelbogen an den Seiten große Handhaben zum Anhalten, falls der Stecher durch den Stoß aus dem Gleichgewicht kam. Derlei Exemplare finden sich im Germanischen Museum zu Nürnberg, im fürstl. Hohenzollern’schen Museum zu Sigmaringen, im Zeughaus zu Schaffhausen und im Tower zu London. Das Ross trägt die Lederparsche, darüber die bemalte Decke, die über die Beine des Reiters und über den Vordersteg des Sattels gelegt wird. Der Fürbug der Parsche ist an den Vordersteg angeschnallt.

Fig. 637. Handstutze für den rechten Unterarm eines Renners. Etwas geöffnet dargestellt.

Fig. 638.a—d. Turnierspießeisen.

Fig. 639. Reitstange mit messingenen, gebuckelten Scheiben, zu einer Turnierausrüstung gehörig. 15. Jahrhundert.

Das Ross ist geblendet. Im hohen Zeuggestech konnte es sich nur darum handeln, die Stangen an den Stechtartschen zu brechen, da ein Fällen des Gegners durch die Sattelform ausgeschlossen war.

Das gemeindeutsche Gestech. Der Reiter trägt das Stechzeug, die Beine sind unbewehrt, das Ross trägt den sogenannten Stechsattel ohne Rücklehne (Fig. 642), ferner von der Parsche nur den hinteren Teil (Gelieger). Vorn an der Brust des Pferdes wurde in dem Stechen nach den Vorschriften Maximilians I. zum besseren Schutz eine Art Kissen befestigt, ein eigentümlich gestaltetes, von grober Leinwand gefertigtes und mit Stroh gefülltes Polster, dessen beide Flügel an den Vordersteg des Sattels geschnallt wurden. (Fig. 643.) Über das ganze Pferd wurde sodann die bemalte Decke gelegt. (Fig. 644.)

Bei dieser Gestechsart war es die Aufgabe, den Gegner durch einen gelungenen Stoß auf die Stechtartsche abzustoßen.

Fig. 640. Geblendete Rossstirn mit dem habsburgischen Wappen aus dem Besitz des Königs Ferdinand I. Arbeit des Augsburger Plattners Lorenz Helmschmidt. Um 1510.

Das Gestech im Beinharnisch unterscheidet sich, wie schon die Bezeichnung ergibt, von den übrigen dadurch, dass die Stecher auch an den Beinen vollständig geharnischt auf die Bahn traten.

In der Ausrüstung des Pferdes kommen Varianten vor, insofern es zuweilen mit dem Kürisssattel mit Rücklehne, meist aber mit dem Stechsattel ausgerüstet erscheint. In dem einen Fall konnte es sich nur um ein Stangenbrechen, in dem anderen musste es sich auch um ein Abstoßen handeln.

Das alte Welsche Gestech. Der Reiter ist mit dem Welschen, häufig aber auch mit einem deutschen Stechzeug ausgerüstet, die Beine sind geharnischt, werden aber nicht selten auch unbewehrt angetroffen. Das Ross trägt den Kürisssattel mit Rückenlehne, ferner die Parsche und die bemalte Decke. Der Kopf des Pferdes ist nicht immer geblendet, sondern öfter auch mit einem Rosskopf mit vergitterten Augenlöchern ausgerüstet. (Fig. 239.)

Das Welsche Gestech unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, dass die beiden Gegner durch eine Schranke aus Holz, Dill (Diele), pallia, getrennt sind. Die beiden Gegner reiten einander entgegen, sodass ihre linken Seiten der Schranke zugekehrt sind. (Fig. 645.) Die Absicht war in dem Welschen Gestech nur darauf gerichtet, die in diesem Fall bedeutend schwächere eigene Stange auf der Tartsche des Gegners zu zerbrechen.

Fig. 641. Kaiser Maximilian I. im deutschen Gestech im hohen Zeug mit Graf Johann von Werdenberg. Miniatur aus dem Freidal. Nach Leitner, Freidal, Tafel 98.

Fig. 642. Stechsattel. Anfang des 16. Jahrhunderts.

„Ich hab das pest getan, wann ich hab viii stechholz zerstoßen,“ schreibt am 4. Februar 1478 Maximilian I. an Sigmund von Prüschenk.

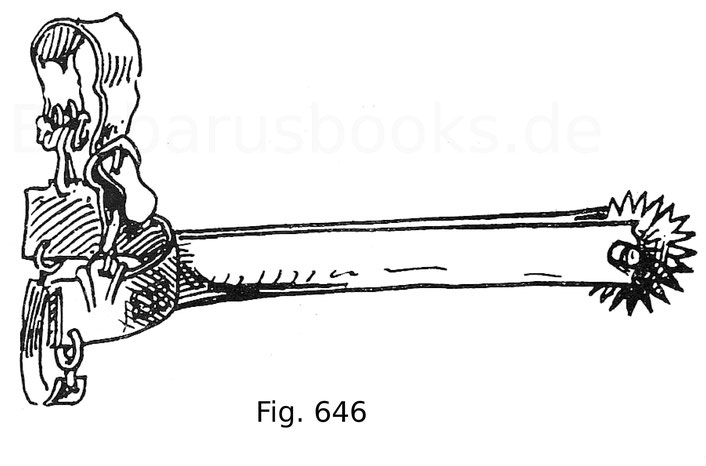

Noch einer Spezialität der Gesteche müssen wir Erwähnung tun, die in Österreich und dem östlichen Deutschland um 1550 sehr beliebt war, und in welchem das Waffenspiel nahe an die Mummereien des Mittelalters streift, des Ungarischen Turniers. Merken wir schon im Frauendienst, dass die Sucht, sich zu maskieren nach italienischer Sitte, im 13. Jahrhundert bis zur Geschmacklosigkeit überhandgenommen hatte, so sehen wir, wie der Hang zum Theatralischen im Waffenspiel auch in den folgenden Zeiten lebendig ist. Auf die Bewaffnung haben diese aufgeputzten Turniere wenig Einfluss gehabt. Nur auf den Ungarischen Turnieren, die um 1550 Erzherzog Ferdinand von Tirol in Böhmen, und Kurfürst August I. in Dresden veranstaltete, werden statt der Stechtartschen ungarische Tartschen benutzt, daneben ungarische Säbel, die nur als Zierde dienten, aber auch eine Art Sporen, die „ungarischen“ genannt, von übertriebener Größe und Schwere. (Fig. 646.)

Hatte das Gestech noch so viel Ehrwürdiges an sich, dass sich kein Turniergenosse wesentliche Abänderungen an seinen althergebrachten Regeln erlaubte, so war das bei der jüngeren Turnierart des Rennens ganz anders, ja hier suchte man zur Erhöhung des Vergnügens, je nach Laune und Gefallen, Ausrüstung und Gebrauch zu verändern.

Fig. 643. Stechkissen aus dem Besitz des Kaisers Maximilians I. Ende 15. Jahrhundert. Im kaiserlichen Schloss Ambras bei Innsbruck aufgefunden.

Es finden sich daher an den verschiedenen Höfen eine solche Menge von Varianten, dass ihre vollständige Aufzählung einen bedeutenden Raum in Anspruch nehmen würde, ohne doch die Verständlichkeit im Geringsten zu fördern. Wir beschränken uns demnach nur auf die Erklärung der Ausrüstung und Technik jener Rennen, welche sich in dem besten Turnierbuch jener Zeit finden, im Freidal.

Nach diesem für das deutsche Turnierwesen um 1480 maßgebenden Kodex teilt sich das Rennen in folgende einzelne Arten:

1. Das Geschiftrennen, und dieses wieder in das Geschifttartschen- und das Geschiftscheibenrennen, 2. das Scharf- oder Schweifrennen,

3. das Bundrennen,

4. das Anzogenrennen,

5. das Krönl (-rennen),

6. das Feldrennen1.

Das Geschiftrennen. Der Renner ist mit dem Rennzeug ausgerüstet. Unter dem Rennzeug wird meistenteils ein stark wattiertes Wams getragen, dessen gepolsterte Ärmel das Armzeug ersetzen. Die Beine sind zuweilen geharnischt, öfter auch ohne Beinzeug, dann aber sind sie an den Oberschenkeln durch sogenannte Streiftartschen (Fig. 647) oder durch Dilgen (Fig. 648) geschützt, die an Riemen über den Sattel hängen. Die Sättel sind sehr klein und haben weder Vorder- noch Hintersteg. (Fig. 649.) Das Ross trägt die lederne Parsche, der Kopf ist geblendet.

Beim Geschifttartschenrennen erzielte ein gelungener Stoß auf die Renntartsche die Wirkung, dass diese von der Brust sich löste und mit einer Anzahl von eisernen, keilartig geformten Stücken, Schiftkeilen, über den Kopf des Renners weg in die Luft flog. Diese Wirkung wurde durch einen Federmechanismus hervorgebracht, der auf der Rennbrustmitte angebracht war. Vor der Renntartsche befand sich eine Metallscheibe, die mittels eines starken Dornes, der, durch eine Durchlöcherung der Tartsche reichend, mit dem Mechanismus dahinter in Verbindung stand. Zwischen der Tartsche und der Maschine wurden nun konzentrisch die Schiftkeile derart eingepresst, dass diese durch den Druck, den sie auf die Tartsche ausübten, den Federmechanismus anspannten, und dieser zugleich die Keile in ihrer Pressung erhielt. Wurde durch den Stoß der Rennstange die Federspannung aufgehoben, dann schleuderten zwei an den Enden mit Rädlein versehene Hebelarme die Tartsche nach aufwärts und drei kleinere Hebel befreiten die gespannten Schiftkeile aus ihrer Lage, worauf sie auseinander prallten. Wir ersehen aus der Beschreibung, dass alles darauf berechnet war, den Effekt möglichst zu steigern.

Die einzige vorhandene Abbildung eines solchen Mechanismus findet sich in einem Bildcodex des Armeria zu Madrid von ca. 1544.

1In dem bedeutend später gefertigten Turnierbuch Maximilians I., das von dem jüngeren H. Burgmayr herrührt, findet sich noch das Pfannenrennen. Das Anzogenrennen mit wollenen Kränzen (auf den Häuptern) und das Welsch Rennen in dem Armetin.

Fig. 644. Stecher im gemein-deutschen Gestech nach Angaben des Kaisers Maximilian I.

Im Geschiftscheibenrennen war der Effekt ein ähnlicher, der Mechanismus aber ein einfacherer. Hier war über der Rennbrust und deren Maschine eine große Scheibe aus Eisenblech gelegt, die über die ganze Brust reichte und diese mittelst der Keile gespannt. Beim Auslösen durch den Stoß blieb die Scheibe an der Brust haften; nur die Keile, zum Teil durch Federkraft getrieben, flogen, von der Spannung befreit, nach allen Richtungen in die Luft. Ein Mechanismus für das Geschiftscheibenrennen hat sich in einem allerdings nicht mehr ganz vollständigen Exemplar in den kaiserlichen Sammlungen zu Wien erhalten, wir bringen selben hier in einer Skizze. (Fig. 650.)

Bei beiden unter Geschiftrennen verstandenen Turniergattungen war die Absicht vornehmlich darauf gerichtet, den Mechanismus wirken zu sehen. „sollen tartschen haben, das die trümmer in die hoch springen,“ heißt es im Triumph Maximilians I. Aber es war auch, falls der Renner einen stärkeren Stoß erhielt, dem er nicht mehr standhalten konnte („besitzen konnte“) auf das „Abrennen“ abgesehen.

Fig. 645. Kaiser Maximilian I. im alten Welschen Gestech über das Dill (pallia) mit Graf Engelbrecht von Nassau. Miniatur aus dem Freidal. Nach Leitner, Freidal, Tafel 2.

Das Schweif- oder Scharfrennen. Der Renner ist im Rennzeug, ohne Arm- oder Beinzeug. Dieses wird nur selten und ausnahmsweise getragen. Das geblendete Pferd trägt über der Parsche die Decke.

Im Schweifrennen soll die aus den Haken gehobene Tartsche ohne Beihilfe eines Mechanismus herabfallen und der Gegner dabei „abgerannt“ werden. (Fig. 651.)

Fig. 646. Sporn zum ungarischen Turnier. Mitte 16. Jahrhundert.

Nächstes Kapitel: Die Turnierwaffen Teil 5.

Zurück zum Kapitel: Die

Turnierwaffen Teil 3.

Quelle: Wendelin Boeheims "Handbuch der Waffenkunde"